医学講座

福島町クマ駆除から1週間_対策10年遅れている

今日は2025年7月26日(土)です。

札幌は小雨が降って少し気温が下がりました。

さくらんぼさんの山形は37℃です。

お身体に気をつけてください。

水不足で果樹園が困っています。

山形にも雨を降らせてください。

暑さでニワトリが弱って卵が急騰しているようです。

困ったことです。

■ ■

今日の北海道新聞の記事です。

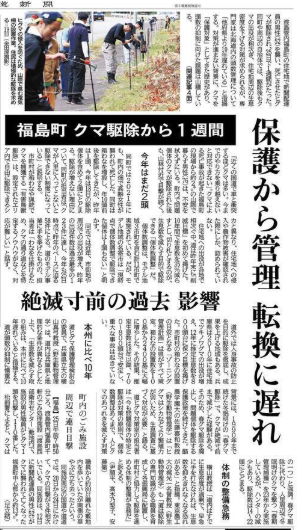

死亡事故起きてもクマ駆除進まぬ理由 本州より「対策10年遅れている」 福島町駆除から1週間

渡島管内福島町の住宅地で新聞配達員の男性(52)を襲い、死亡させたヒグマが駆除され、25日で1週間がたった。同町や周辺の自治体では、駆除後もクマの出没が相次ぎ、住宅地周辺の生息密度を下げる対策が求められるが、専門家は北海道内の頭数管理について「他府県より10年遅れている」と指摘する。対策が進まない背景に、クマを「保護対象」としてきた歴史があり、頭数の抑制に向けた課題は山積している。

「近くの国道で車と衝突するほどクマは多い。今までのやり方を乗り越えないと対応できない」。クマによる死亡事故が起きた福島町の現場から約2キロの山際で暮らす男性(76)は、不安を拭えずにいる。町内で問題個体のクマが駆除された後も、山林付近で目撃が続く。

同町では2021年にも、町内の畑で高齢女性が襲われて死亡した。同町は箱わなを増設し、年10頭前後を駆除してきたが、昨年は1頭、今年は18日の駆除個体を含めて2頭にとどまる。駆除が増えない理由について、同町の担当者は「クマが人里に入ってこないと駆除できない制度になっている」と説明する。

市町村が箱わなや猟銃でクマを捕獲する「有害鳥獣駆除」は、設定されたエリア内で自由に駆除できるシカと異なり、住宅地への侵入や農作物被害が確認された際にしか、認められていない。

住宅地への出没が各地で相次ぐ中、道は昨年末に「削減目標」を初めて掲げた。10年間で生息数を35%減らすとし、切り札とするのが、生息数を減らす目的で駆除できる「個体数調整」だ。

個体数調整は、モデル地域3市町を含む計11市町で実施されている。だが、モデル地域の名寄市は「現時点で個体数調整で駆除できた個体は1頭もない」と明かす。

同市では近年、市街地や周辺での出没が増え、昨年の出没件数は過去最多の123件に達し、今年も25日時点で昨年のペースに迫る58件に上る。道のモデル事業に手を挙げたものの、担当者は「わなを仕掛けるため、クマの通り道などを特定するノウハウがなく、対応が難しい」と話す。

道外では人身事故の防止を目的に駆除を徹底し、成果を上げる地域もある。兵庫県は2010年に住宅地でツキノワグマの出没が増え、12年に推定生息数を800頭台に保つ目標を掲げた。市町村の箱わなの設置の目安となる「ゾーニング管理計画」は県がすべて策定。箱わなの設置数を100基から2400基に大幅に増やした。その結果、推定生息数は18年以降、700~800頭台で安定し、重大な事故は起きていない。

道ヒグマ保護管理検討会の委員で、兵庫県立大の横山真弓教授(野生動物管理学)は、道内は兵庫県と地理的な条件が異なるとした上で、「生息数を減らす取り組みは、本州に比べて10年遅れている」と指摘する。

道が頭数の抑制に慎重な背景には、1990年まで続けた冬眠明けの「春グマ駆除」で、クマが絶滅寸前まで減少した経験がある。そのため、春グマ駆除を廃止し、問題個体を駆除する保護政策を続けてきた。酪農学園大の佐藤喜和教授(野生動物管理学)は「ヒグマはシカなどより繁殖力が弱いため、生息調査に基づく対応が必要」と語る。

道ヒグマ対策室の担当者は「今も問題個体の特定と駆除が対策の原則で、個体数調整はあくまで、人とクマのあつれきを減らす対策の一つ」と強調。春グマ駆除に代わり、人里周辺で冬眠明けのクマを撃つ「春期管理捕獲」を23年から実施しているが、ハンターの減少もあり、駆除数は14~22頭にとどまる。

横山教授は「道内はすでに生息密度が過剰で、早急に手を打たなければ、生息数を抑えきれなくなる恐れがある」と指摘。東京農工大の梶光一名誉教授(野生動物管理学)も「道は駆除の専門知識がある職員を育成して各振興局に配置し、市町村と協力して駆除を進める体制の整備が急務だ」と訴える。(尹順平、高木乃梨子、安藤徹)

(以上、北海道新聞より引用)

■ ■

札幌市の三角山でもクマが出ています。

明らかに異常です。

北海道新聞社が書かれているように、

道は駆除の専門知識がある職員を育成して各振興局に配置し、

市町村と協力して駆除を進める体制の整備が急務です。

人が襲われて亡くなってからでは遅いです。

兵庫県のように箱わなの設置数を100基から2400基に大幅に増やすなどの対策を、

大至急取っていただきたいです。