医学講座

第19回日本マイクロサージャリー学会(1992)

今日は2024年5月28日(火)です。

昨日の院長日記【訃報】薄井正道先生で悲しいです。

薄井正道先生の写真をネットで探したのですが、

なかなか見つかりませんでした。

日本マイクロサージャリー学会学術集会のあゆみに出ていました。

1992年9月24日(木)25日(金)に開催された、

第19回日本マイクロサージャリー学会です。

■ ■

私は市立札幌病院に勤務していました。

薄井正道先生が学会長でした。

第19回日本マイクロサージャリー学会学術集会

会長 薄井正道

札幌医科大学整形外科

■会期

1992年(平成4年)9月24日(木)~25日(金)

■会場

グリーンホテル札幌(札幌市)

今はアパホテル&リゾート(札幌)になっています。

■ ■

薄井先生のお言葉です。

日本マイクロサージャリー学会が1974年に奈良で産声をあげて以来,北海道では初めての学術集会の開催であった。その間の学会の発展にともない,主要な研究対象も切断肢の再接着から微小血管吻合の技術を駆使した複合組織移植による再建術へと移行していた。また世界のマイクロサージャリーの動向にも目が向けられ,わが国はその発展にどのような貢献ができるかについての模索が進められていた。

私は学術集会を開催するにあたって三つの柱を作ることにした。その一つは,骨・軟部腫瘍の治療において,微小血管吻合術の導入による複合組織移植の有用性を確立することであった。私は北大の整形外科の大学院時代を病理学教室での研究に費やした。整形外科では,骨・軟部腫瘍の診断と治療が私の subspeciality の一つになっていた。

■学会印象記

本学会の学術集会は,これまでは 11 月下旬から12 月上旬に開かれていた。しかしこの時期の札幌は,冬を迎えて一年中で最も悪天候の季節である。例年とは異なり,9月24日,25日に開催することにした。開催時期が2カ月早まったにもかかわらず,146 題の演題が集まった。それに外国人講演や症例検討が加わることで,例年と同様に成果の多い学術集会になったことに感謝している。

学会の会場は,札幌市の市街地から離れたグリーンホテル札幌を選定した。札幌から定山渓に向かう,いわば札幌市の出入り口にあたる場所に位置しており,前の年にユニバーシアード冬季大会の本部と選手村となった大型リゾートホテルである。多数の利用者を見込んで設計されているので,学会への参加者全員の宿泊が可能であり,大きな会議室も用意されている。学会参加者にとっては,ゆったりとした気分で口演を聞いたり質疑応答に加わってもらえるのではないかと期待した上での会場選択であった。札幌の繁華街に出るにはタクシーで 30 分ほどかかるのが少々不便な点と思われたが,学術集会を主催するにあたっての目的は果たせたと思っている。

私は常日頃,情報網が発達した現代社会において,研究者が一堂に会する学術集会の意味は,一体何なのだろうかと考えてきた。研究者同士が直接,質疑応答をとりかわすことによって,お互いの考え方を理解しあうところに学術集会の最も大きな意義があるのではないかと思っている。

学術集会での意見の交換の方法は,その様式によってシンポジウムやパネルディスカッションなどに分類される。シンポジウムは,ギリシャ語の“一緒に酒を飲む(symposia)”という言葉に由来している。何らかのテーマを持って集まった各シンポジストは,自分の学問上の意見を,相手に影響されることなく自由に述べ合うだけである。特になんらかの結論を出す必要はない。

一方,パネルディスカッションは,陪審討議という意味である。各パネリストは,公衆の前で,一つの問題について種々の観点から問題を掘り下げて討論を重ねていく。必ずしも一つの結論を出す必要はないが,結論に向けての集中的な討議が要求される。

私は今回の学術集会の「症例検討」のセッションでは,意識的にパネルディスカッションにおける意見の交換様式を採用することにした。4例の提示症例を用意したが,症例が提示された後では,症例提示者を含めて,会場の出席者全員がパネリストになる。提示症例ごとに現在考えられるベストの治療手段を得ることを目指して,討論に集中して欲しいと望んだからであった。その結果,四肢の腫瘍切除後の再建術として,あるいは患肢温存手術の手術法としての血管柄付腓骨移植術の有用性が確認されることになった。血管柄付腓骨移植術を用いた四肢の再建術に試行錯誤を続けてきた私にとっては,学術集会での最も大きな収穫であった。

学会抄録集の表紙は,札幌市のシンボルである時計台とした。この学会のために作品を用意して下さったのは,私の患者さんの刈谷日出夫氏である。スキーの指導中に下腿の開放骨折を受傷して他院で治療された。骨髄炎による偽関節を形成して,私が治療を引き継ぐことになった。血管柄付腓骨移植術が成功して独歩可能な状態に回復した。

私が血管柄付腓骨移植術を行った患者さんの中でも刈谷氏は特に忘れられない一人である。時計台の水彩画で第 19 回日本マイクロサージャリー学会学術集会の表紙を飾っていただいたことに改めて感謝している。

最後に日頃からマイクロサージャリーの有用性を理解して下さって,学術集会の開催にあたっては,行き届いたご支援をいただいた札幌医大整形外科の石井清一教授(現名誉教授),それに教室員の皆様には心からの感謝を申し上げます。(文責:薄井正道)

前列中央が薄井正道先生

右端が薄井正道先生

■ ■

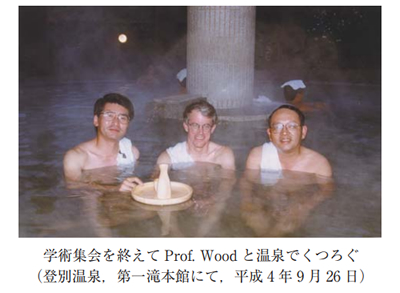

中央に写っているのが、

招待講演

Free Vascularized Fibular Graft for Skeletal Defect Reconstruction after Tumor Resectionをなさった、

Michael B. Wood, M.D.先生、

Professor of Orthopedic Surgery, Mayo Clinic/Mayo Foundation, USA

Mayo Clinicという米国の有名な病院です。

薄井先生はたくさんの優秀な整形外科医を育てられました。

心からご冥福をお祈りしています。