医学講座

43年ぶりのカナディアンロッキー⑤

夏のカナダには世界中から観光客が来ています。

見ただけでわかるのはインドから来た人です。

アジア系の顔をした人は、

話している言葉を聞かないと日本人かどうかわかりません。

滞在中に話したのは一組だけでした。

白人の高齢のご夫妻をホテルで見かけます。

■ ■

2024年7月14日(日)の北海道新聞に、

北海道のオーバーツーリズム問題が載っていました。

(カナダからでも道新電子版が読めます)

函館の市電待ちに100人、

千歳のヒマワリ公開中止などです。

カナダでもオーバーツーリズム対策がされています。

昨日朝4:45発のバスで行ったモレーン湖は、

レンタカーや乗用車の規制が2023年からはじまりました。

バスでなければ行けません。

■ ■

私は人がたくさんいる観光地は嫌いです。

ファーム富田も渋滞するので、

朝4:30に起きて行きます。

バンフの街にはたくさんの観光客がいました。

駐車場に入るにも行列でした。

スーパーに行って驚きました。

卵が1パック約600円です。

大きなサイズは約1000円でした。

■ ■

ホテルの売店で売っていた、

アサヒスーパードライのゼロ(350ml)が約1200円でした。

日本で買うとせいぜい200円かと思います。

ポテトチップスは日本で100円くらいのが約500円でした。

果物も売っていますが、

リンゴは日本では売れないようなキズがついた小さなリンゴが、

約800円もしました。

さくらんぼさんのヒョウ被害のリンゴの方が、

ずっとずっとおいしいと思います。

さくらんぼさんの果物は間違いなく世界一です。

バンフの公園です

医学講座

43年ぶりのカナディアンロッキー④

カナディアンロッキーは美しいところです。

私が結婚したのが1981年でした。

同じ時期に結婚されたのが、

英国のダイアナ妃でした。

1981年7月に20歳で結婚されました。

カナダのビクトリアにはダイアナ妃の写真がたくさんありました。

残念なことに36歳でご逝去されました。

■ ■

人間の運命はわからないものです。

2024年になってから、

予測もできないことが次々と起こりました。

今年70歳になる私は、

残された人生が限られてきました。

これから年老いていくので、

生きている間に自分の夢をかなえたいと思って旅行を計画しました。

■ ■

私が選んだ湖をめぐる旅は、

歩いて山道を登らないと行けないところです。

昨日ご紹介したレイクアグネスは、

山道を1時間以上登ります。

今朝は4:00に起きてまだ暗い中を4:45発のバスに乗りました。

日の出前からの風景が美しいためです。

世界で最も美しい湖といわれるモレーン湖です。

絶景スポットの岩山まで、

急な坂を10分くらい上がらないと着けません。

早朝の朝日が映った湖はとてもきれいでした。

43年前に見れなかった風景を見ることができてよかったです。

世界中から人が来ています

気温8℃で寒いです

医学講座

43年ぶりのカナディアンロッキー③

43年前の新婚旅行でカナダに来るまで、

私はカナディアンロッキーはまったく知りませんでした。

涼しいところがいいという理由だけで、

旅行社の方が教えてくださった、

カナダを選びました。

どうしてJALパックにしたのかも忘れました。

■ ■

北海道みたいだというのが、

エドモントンからジャスパーに向かうバスで感じたことでした。

JALパックには自由行動日が2日ついていました。

ジャスパーとバンフで、

一日ずつレンタカーを借りました。

ネット予約もない時代でした。

国際運転免許証だけは準備して行きました。

■ ■

新婚旅行で一番よかったのが、

自由行動日のレンタカーでした。

いつかレンタカーで、

カナダを旅行したいと思いました。

その時に気に入ったのが、

レイクルイーズという湖でした。

また行きたいと思いながら43年も経ってしまいました。

■ ■

今年70歳になるので、

死んでしまったら行けなくなるとあせりました。

いつどんな事故があるかわかりません。

災害が来るかもわかりません。

そこで今回の旅行を計画しました。

43年前と違うのは、

ネットと通信機器の発達です。

今回の予約もすべてネットでできました。

■ ■

運転していて便利なのがナビです。

レンタカーのナビに、

AppleCarplayを読み込んで、

自分のiPhoneの画面が出てきます。日本語で案内してくれました。

海外でも、

自分の携帯端末が車のナビに出てきます。

案内の音声も日本語です。

これがとても助かりました。

レイクアグネスという湖です

リスもいました

医学講座

43年ぶりのカナディアンロッキー②

日本とカナディアンロッキー時差は15時間です。

日本の21:00が一日前のAM6:00です。

43年前は成田からバンクーバーに行きましたが、

今回は成田からカルガリーへの直行便を利用しました。

WestJetというカナダの航空会社です。

実は6月末に整備士さんのストがありました。

■ ■

今回のカナダ旅行を計画したのが、

2024年2月でした。

今年はお正月から能登半島地震

JAL機の事故

…といいことがありませんでした。

自分も9月で70歳になるし、、、

カナダに行ってみたいと思いました。

■ ■

昨年10月に米国形成外科学会に行きました。

海外旅行に行っても、

観光をする時間はありません。

日本国内の学会にもよく行きますが、

学会会場だけで観光をすることはまずありません。

もう70歳になるので、

思い切ってカナダ旅行を計画しました。

さいわい飛行機の予約もホテルの予約も自分でできます。

■ ■

学会に行くのと違うことは、

レンターカーで好きなところに行くこと、

のんびりと美しい風景を見ることです。

カナディアンロッキーに行きたいと、

43年前に思ったことが実現できました。

直行便は便利です。

機内WiFiも便利です。

ありがたいことです。

無事に到着しました夜19:40なのに明るいです

医学講座

43年ぶりのカナディアンロッキー①

今日は2024年7月11日(木)です。

申し訳ございません。

札幌美容形成外科は今日から7月18日(木)まで夏季休暇をいただきます。

不肖、69歳の本間賢一、

死ぬまでに行きたいところが、

新婚旅行で行ったカナダです。

1981年3月に大阪の旅行社に結婚前の奥さんと行きました。

■ ■

確か大阪のJTBだった?とうっすらと記憶があります。

私:7月に新婚旅行に行きたいんですが、、、

担当者さん:北海道はいかがですか?

私:北海道で結婚式をするんです。暑くないところがいいです。

担当者さん:北海道と同じくらい涼しいのはカナダくらいです。

私:カナダですか?

それまでカナダのことはまったく知りませんでした。

■ ■

私は医師になって1年目で、

何もできず、

お金もない、

貧乏な北大病院の研修医でした。

もちろん海外旅行の経験もありませんでした。

新婚旅行は2週間のお休みがいただけました。

先輩から二度と2週間の休みはもらえないから、

借金をしてでも新婚旅行に行け!

…とアドバイスをいただきました。

■ ■

奥さんもカナダに行きたいというので、

新婚旅行はカナダに行くことにしました。

当時はネットもなく、

地球の歩き方というガイドブックを買って、

いろいろ調べるだけでした。

私は美術館とか博物館よりも、

自然が大好きです。

いといろと調べて、

カナダに行くことにしました。

■ ■

海外旅行の経験がない私は、

奥さんのアドバイスでジャルパックのツアーを申し込みました。

札幌→成田→JAL機で→バンクーバー→エアカナダで→エドモントン。

エドモントンからバスでジャスパー、

ジャスパーからバスでバンフ、

バンフからバスでカルガリー、

カルガリー→エアカナダでバンクーバー→JAL機で→成田

約一週間のツアーでした。

■ ■

カナダに着いた第一印象は、

北海道みたいだ。

でも木が大きいなぁ~。

湖がきれいだなぁ~。

もっと湖にいたいなぁ~。

パックツアーなので、

時間になるとバスに集合でした。

いつかゆっくりと湖に来たいなぁ~と、

43年前に思ったのが実現できそうです。

下のレイクルイーズという湖に行きます。

医学講座

札幌三越、丸井今井本店建て替え検討

今日は2024年7月10日(水)です。

札幌の天気は晴れです。

山形は今日も雨のようです。

さくらんぼさんの果樹園が心配です。

お天気の神様は意地悪です。

適度の雨を降らせてほしいです。

札幌の最高気温は27℃です。

■ ■

昨日の北海道新聞に三越デパートのことが載っていました。

札幌美容形成外科のすぐ近くです。

2024年7月9日、北海道新聞の記事です。

札幌三越、丸井今井本店建て替え検討 三越伊勢丹HD 複合施設も視野

三越伊勢丹ホールディングス(HD、東京)が、札幌市中心部で運営する札幌三越と丸井今井札幌本店を建て替え、再開発する検討に入った。百貨店機能に加えてホテルなどを組み合わせた複合施設も視野に入れており、近隣地権者との共同事業で大通地区の活性化を探る。同HDが2030年ごろから10~15年間で、不動産を集中開発する方針に沿った対応。

札幌では同HD傘下の札幌丸井三越(札幌)が両百貨店を運営。築50年以上の建物もあり、老朽化が進む。百貨店にホテルやオフィス、医療施設などの他用途を組み合わせた複合型の施設も検討しているとみられる。一方の百貨店の営業を続け、もう一方を建て替える進め方が想定される。

札幌中心部では、札幌駅前の札幌西武跡地や大通公園に面した道銀ビルディングのように近隣地権者と再開発組合を立ち上げる手法が主流。同HDも「開発の規模拡大が見込める」(関係者)として、周辺との一体開発を軸に計画を練る。

同HDは28~30年から計5千億円を投じ、全国の百貨店と周辺地域の再開発を進める方針を示している。建設費の動向を見極め、着工時期などを判断する。

(山口真理絵、高橋祐二)

(以上、北海道新聞より引用)

■ ■

私はデパートが苦手です。

もともと田舎者なのです。

うちの奥さんはデパートが好きなようです。

三越にユニクロが来てからお客さんが増えたそうです。

私にとっては丸井さんがデパートの記憶です。

昔はライバルだった丸井さんと三越が同じ会社なんて、、、

世の中はわからないことが多いです。

無事に建て替えられることを願っています。

医学講座

クマ被害増加で法改正_住宅地で猟銃使用容認へ

今日は2024年7月9日(火)です。

昨日、山形のさくらんぼさんの果樹園では土砂降りでした。

適度の雨はいいのですが土砂降りはいりません

ほんとうにお天気の神様をうらみます。

果樹園のお仕事は大変です。

お身体に気をつけていただきたいです。

今日は土砂降りになりませんように。

■ ■

昨日のYahoo!ニュースです。

住宅地での猟銃使用容認 クマ被害増加で、法改正へ 環境省

環境省の有識者検討会は8日、クマが住宅地に出没した際に一定の条件下で猟銃の使用を認める対応方針を取りまとめた。

環境省は次期国会で鳥獣保護管理法の改正を目指す。

同法では、住民の安全性を確保する観点から住宅密集地での発砲を原則禁止している。警察官が緊急性が高いと判断し、命令を出した場合に限って猟友会のハンターらが撃つことが可能だ。

ただ、市街地でクマの出没が増える中、捕獲に当たる住民や自治体職員らがけがをする事例が多数発生。警察官の命令を待たずに駆除できるよう求める声が出ていた。

対応方針では、

▽人身被害の恐れが生じている

▽建物内にクマが入り込んでいる

▽箱わなでクマを捕獲した

―場合に猟銃を使用できるよう法改正することを明記。ハンターの技術要件を設けた上で、夜間の狩猟を可能にすることも盛り込んだ。環境省は今後、具体的な適用条件を検討する。

2023年度に発生したクマによる人身被害は219人と過去最多を更新した。今年度も5月末までに34人が被害を受け、うち2人が死亡している。

(以上、Yahoo!ニュース、JIJI.COM時事通信より引用)

■ ■

今日の道新にも記事が載っていました。

私は次期国会で鳥獣保護管理法の改正なんてのんきなことを言ってないで、

もっと早く特例措置でもしていただきたいです。

法改正までに死者が出ると大変です。

上の写真はツキノワグマですが、

本州では廃業した熊牧場から逃げたヒグマとツキノワグマの交配種、

通称ハイブリッドと呼ばれる獰猛なクマがいるそうです。

くれぐれもクマには気をつけてほしいです。

医学講座

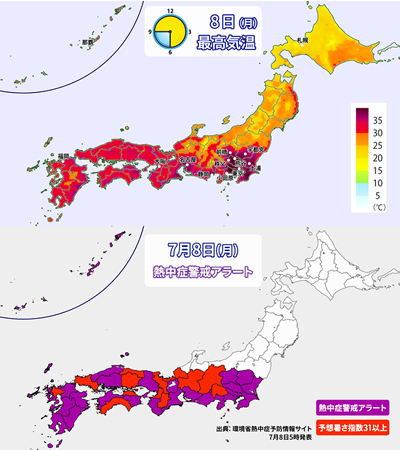

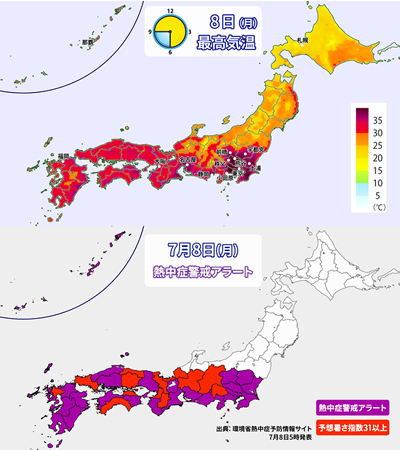

危険な暑さ関東で40℃

今日は2024年7月8日(月)です。

札幌の最高気温は23℃です。

今日のYahoo!ニュースです。

7月8日(月)危険な暑さの中心は関東 今年一番の暑さで40℃に迫る所も 東京都心は37℃予想

きのう7月7日(日)は、静岡で今年全国で初めて40℃に到達し、国内で7年連続40℃以上を記録した。静岡県や福島県を中心に観測史上一番の暑さになった。きょう8日(月)は、関東の内陸を中心にきのう(日)の静岡に匹敵する暑さになり、40℃に到達する可能性がある。到達しなくても、体温を超える暑さの所が続出しそうだ。一方、北陸や東北は警報級の大雨のおそれがある。

長丁場の暑さ 関東で40℃近い暑さに

暑さが長引いている。きょう(月)も、関東から西で35℃以上の猛暑日が続出し、東海から関東を中心に体温を超える暑さになる予想。猛暑日地点はきのうほど多くないものの、きのう(日)史上初めて40℃台を記録した静岡は一週間連続で、名古屋は5日連続で猛暑日になる見込み。

中でも、関東は一連の暑さのピークを迎えそうだ。南部を中心にきのう以上に暑さが増し、さいたまや小田原(神奈川)で38℃、東京都心でも37℃など今年一番の暑さが続出する予想。熊谷(埼玉)や秩父(埼玉)は39℃と40℃に迫る所もあり、きのうの静岡に続き40℃に達する所が出てもおかしくない状況だ。熱中症警戒アラートが関東から西の24都県に発表されている。

【7月8日(月)の予想最高気温】

39℃ 熊谷(埼玉)、秩父(埼玉)

38℃ 静岡、小田原(神奈川)、さいたま、前橋、土浦(茨城)

37℃ 名古屋、甲府、東京、宇都宮

あす9日(火)以降は、日に日に35℃以上の猛暑日の所は減っていくが、あす(火)も東海から関東を中心に体温超え、体温並みの暑さの所がありそうだ。外の活動は無理をせず、暑い時間を避けて活動するなど、熱中症予防は最大限にしてほしい。夜も熱が冷めず、日に日に熱帯夜の所も増えている。夜間の熱中症にも気をつけたい。

北陸や東北南部 猛烈な暑さのち大雨

一方、雨が降る北陸や東北南部は猛暑日、真夏日を解消する所が多くなりそうだ。ただ、同じような場所で雨が降り続き、局地的に激しい雷雨になる可能性がある。警報級の大雨になるおそれもあり、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要だ。日差しがある沖縄、西日本の日本海側や関東も一部でにわか雨や雷雨の可能性がある。竜巻などの激しい突風やひょうにも注意したい。

7月8日(月)の予想最高気温

(気象予報士・丸田絵里子)

(以上、Yahoo!ニュース、ウェザーマップより引用)

■ ■

札幌も山形も赤くなってないですが、

関東から西は熱中症警戒アラートです。

熱中症警戒アラートが出るのが、

毎年早くなっているようです。

Yahoo!ニュースの最後に、

竜巻などの激しい突風やひょうにも注意したい

…と書いてあったのが心配です。

果樹園に被害が出ないことをお祈りしています。

医学講座

上田文雄元市長の奥様のお言葉

今日は2024年7月7日(日)です。

七夕たなばたです。

北海道では1ヵ月遅れの、8月7日に七夕をするところが多いです。

函館では7月7日でした。

子供が小さい時に、

短冊に願いを書いたことがありました。

■ ■

上田文雄元札幌市長_私のなかの歴史でもう一つ気に入ったことがありました。

ある日、妻にきつくしかられたことがありました。

僕が仕事で法律事務所に泊まろうとした時のことです。

「ちゃんと子どもの顔を見てほしい」と。

それからは朝7時半に全員で朝食をとって、

顔を見ることを約束しました。

■ ■

弁護士さんでも、

奥さんにしかられることがあるんだと思いました。

裁判所で活躍する弁護士さんでも、

家庭では奥様にしかられることがあっても当然です。

弁護士さんの仕事は大変です。

紛争を解決するのが仕事なので、

どうしてもストレスがかかります。

■ ■

仕事が大変で、

法律事務所に泊まらなければ間に合わないのも理解できます。

それでも奥様の、

「ちゃんと子どもの顔を見てほしい」に従うのは大切だと思いました。

本間家もワンオペ育児で一人で子育てでした。

はずかしながら、

私は子供がいつはしかになったとか?

まったく記憶にございません。

■ ■

こどもがお父さんあそぼう!

早く帰ってきてね!

…と言ってくれるのは、

ほんとうに短い期間です。

残念なことに、

私は仕事が忙しくて、

子供と遊んだ記憶があまりありません。

上田文雄元札幌市長の奥様、

めぐみさんの、

「ちゃんと子どもの顔を見てほしい」

…を若いお父さんに伝えたいです。

朝7時半に全員で朝食はいいことだと思います。

医学講座

上田文雄元札幌市長_私のなかの歴史

今日は2024年7月6日(土)です。

札幌は曇りです。

私の日課は道新を読むことからはじまります。

今、気に入っているのが、

上田文雄元札幌市長の私のなかの歴史です。

今日は26回目です。

奥様との出会いについて書かれていました。

■ ■

上田文雄元市長の奥様はめぐみさん。

愛知県のご出身です。

上田文雄元市長の中央大学法学部時代からの、

ご友人の弁護士、加藤良夫さんのご紹介だそうです。

『いい人がいるから会ってみないか?』と、

加藤弁護士から紹介されたのが、

加藤弁護士の子供さんの幼稚園の先生だった、

めぐみさんでした。

■ ■

上田文雄弁護士が30歳の時に、

『札幌の冬は寒いですよ』と話し、

めぐみさんが、

『どれぐらい寒いか、1回行ってみたい』と言われ、

真冬の札幌にいらしたそうです。

1979年6月にご結婚され、

その後45年間、寒い札幌で生活されているそうです。

何ともいいお話しです。

■ ■

この続きは道新のHPで読んでください。

うちの奥さんは神戸の出身です。

はじめて来たのがスキーだったので、

寒いのは承知で札幌に来ました。

うちは結婚して43年になります。

喧嘩ばかりの夫婦ですが、

寒い北海道に来てくれて感謝しています。

44年前のニセコアンヌプリです

この頃は喧嘩はしませんでした