医学講座

第46回日本マイクロサージャリー学会(東京)③

20年ぶりの日本マイクロサージャリー学会には感慨深いものがあります。

私は切断指再接着は専門ではありません。

北海道で初めて切断指再接着を受けたのが、

私の中学校の同級生でした。

1974年3月でした。

45年前ですが今でもよく覚えています。

■ ■

北海道で最初の成功例は、

1974年、

北海道大学整形外科の薄井正道先生でした。

1974年3月(昭和49年3月)でした。

当時、私は一浪の末に、

札幌医大から合格通知をいただいていました。

ようやく試験勉強から開放され、

毎日、ぼ~っとしていました。

■ ■

夕刊の記事だったと思います。

『せっちゃん、指くっついた!』

という見出しで、

写真入りの記事が掲載されました。

何気なく、読んでいると…

その記事に載っていたのは、

私の夕張市立鹿島中学校の同級生でした。

■ ■

間違いなく、

鹿島中学3年A組で、

渡辺煕わたなべひろし先生のクラスで、

同級生だった、杉本さんでした。

新聞記事を見た第一印象。

『キレイになったなぁ!』

■ ■

私が大夕張で同級生だったのは、

15歳の時でした。

面倒見のよい、明るい子でした。

目がパッチリと大きかった印象があります。

それから4年が経過していました。

私19歳、彼女も19歳です。

同じ班だったこともあり、

中学校ではよく話していました。

■ ■

彼女は、南大夕張の木工場で作業中、

誤って指を切断してしまいました。

南大夕張から、北大まで搬送され、

薄井正道先生に手術を受けました。

切断された、

おや指の血管と神経をつないで、

再接着術に成功しました。

■ ■

札幌医大に合格したばかりで、

私には何の医学的知識もありませんでした。

新聞に掲載されていた彼女を見て

ただただ驚きました。

笑顔で『先生ありがとう!』と言っているのは

4年前に同じクラスで勉強していた子でした。

すごいなぁ。

痛かっただろうなぁ。

そんな思いが頭をめぐりました。

■ ■

お見舞いに行こうかなぁ?

一人では行きにくいなぁ…

シャイな私は、友人に頼んで、

一緒に北大病院まで行ってもらいました。

北大病院の整形外科病棟まで行きました。

病棟の看護婦さんに、

『あのぅ~、指の杉本さんのお見舞いに…』

と言ったところ、

『あっ、今、回診中だから、待ってて!』

と言われました。

■ ■

『あっ、それじゃこれ渡してください。』

…と 持って行った、お菓子を置いて、

シャイな私は逃げるように帰ってきました。

看護婦さんが、

『ちょっと待っててくれればいいのに…』

『きっと残念がるゎ…』

と言われたのを覚えています。

新聞に出ていた杉本さんが、

とてもキレイになっていたので、

私は会うのが恥ずかしかったのです。

■ ■

その後、45年が経過しました。

私は杉本さんにお会いしたことがありません。

医師になってから、

薄井先生に、話したことがあります。

先生もよく覚えていらして、

『あぁ、せっちゃんいい子だった。』

『確か、天理市へ行かれてその後診ていない…』

というようなことを話した記憶があります。

■ ■

山形大学医学部整形外科にいらした、

故荻野利彦教授は薄井正道先生と同じ北大整形外科の上肢班でした。

山形大学整形外科は、

一度に多数の指の再接着に成功し、

TVや新聞で報道されたこともありました。

荻野先生のおかげで、

私はさくらんぼさんと知り合うことができました。

日本マイクロサージャリー学会で切断指の発表を聞いて、

私の同級生のことを感慨深く思い出していました。

医学講座

第46回日本マイクロサージャリー学会(東京)②

第46回日本マイクロサージャリー学会

私が日本マイクロサージャリー学会に出席するのは、

20年ぶりくらいです。

今朝の櫻井教授のご挨拶で、

東京で開催されるのが20年ぶりと伺いました。

懐かしい整形外科の先生のお顔と名前を思い出していました。

マイクロサージャリー学会に参加する先生たちは、

超真面目な先生たちばかりです。

■ ■

今朝の新時代シンポジウムで、

新しい手術用顕微鏡システムを見ました。

今までの手術用顕微鏡は、

双眼鏡のように直接目で見る画像です。

日本のオリンパスとソニーが開発した、

新しい機器は、

高精度の4K画像を、

特殊なメガネをかけて3Dスリーディーで見ます。

実にきれいに見えました。

■ ■

私が昔やっていた、

血管吻合けっかんふんごうが、

とてもきれいな映像で見えました。

日本の技術はすごいです。

将来は、

TVモニターを見ながら、

眼瞼下垂症手術をやるのかなぁ~?

…と思っていました。

時代は確実に進歩しています。

ただ新しい顕微鏡システムはとても高価で、

今の顕微鏡の倍以上するらしいです。

医学講座

第46回日本マイクロサージャリー学会(東京)①

今日は2019年11月27日(水)です。

明日から第46回日本マイクロサージャリー学会が開催されるので、

午後の飛行機で上京しました。

先ほど着きました。

東京は暖かいです。

マイクロサージャリーは、

手術用顕微鏡を使って、

微細な手術を行う技術です。

■ ■

私は1990年の第17回日本マイクロサージャリー学会で、

マイクロサージャリー講習会に参加しました。

山口県宇部市で、

オーストラリアからいらした、

モリソン教授の実験助手の女性から、

マイクロの手技を教えていただきました。

山口大学の土井一輝先生が会長の時でした。

■ ■

宇部市のカッタくんというペリカンを覚えています。

講習会の時に英語で、

Switch your hands.

…と丁寧に血管吻合を教えていただきました。

今でもよく覚えています。

今は顕微鏡で血管吻合をすることはありませんが、

65歳になっても顕微鏡を使うとよく見えます。

今年の学会長は、

私が尊敬する、

東京女子医科大学形成外科教授の櫻井裕之先生です。

学会のテーマは、

マイクロ新時代です。

2日間しっかり勉強をします。

医学講座

私の腹巻

今日は2019年11月26日(火)です。

札幌は寒いです。

路面は凍結していて滑ります。

もう自転車は無理です。

札幌市の駐輪場は11月30日(土)までです。

これから寒い冬になります。

■ ■

私は小さい頃から身体が弱く、

毎年、何回も風邪を引いていました。

欠席日数も3学期に多かったです

高校1年生10日

高校2年生15日

高校3年生14日

内申書とともに志望校に送られます。

自治医大の面接試験で指摘されました。

■ ■

風邪の予防

2008年10月28日の院長日記です。

子どもの頃から…

風邪を引きやすかった私は、

風邪の予防には熱心です。

インフルエンザの予防注射はもちろんします。

手もよく洗います。

もちろん、うがいもします。

人ごみにはなるべく出ないようにしています。

■ ■

でも…

これだけしても、

風邪を引いてしまいます。

私が実行している、

風邪予防法は、

首に巻くタオル(マフラーでも可)です。

ネックウォーマーという製品も

発売されているようです。

■ ■

いつから?

どうして?

はじめたのか…?

記憶は定かではありません。

私が子どもの頃に、

祖母が風邪を引いた時に、

首にタオルを巻いていたのを記憶しています。

『おばあちゃん!』

『そのタオルカッコ悪いょ!』

というような事を言った覚えがあります。

■ ■

ネットで検索すると、

私の他にも実行なさっていらっしゃる方が

結構いるようです。

首が寒くなると、

鼻や喉の粘膜の血管が収縮し、

粘膜面にあるせん毛の動きが悪くなる。

と書いてあったHPもありました。

確かに、

風邪やインフルエンザのウイルスは、

鼻や口などから入ります。

■ ■

風邪を引きやすい上に、

お腹も弱いのでよく下痢をします。

これもいつ頃からはじめたのか記憶があいまいです。

私は、

家ではもちろん、

出張に行く時も、

以前は病院の当直でも、

必ず腹巻をしていました。

医学的な根拠はわかりません。

お守りか暗示かもしれません。

明日からの出張にも腹巻を持参します。

院長の休日

祝イモトアヤコさんご結婚

今日は2019年11月25日(月)です。

毎週日曜日の夜、

うちの奥さんが楽しみにしている、

世界の果てまでイッテQ!で、

昨夜イモトアヤコさんがご結婚を発表されました。

私は、いつも奥さんの横で、

チラチラと見ているだけです。

■ ■

正直なところ、

タレントさんとは言え、

あんなことまでして、

大変だなぁ~

…という思いでTVを横から見ています。

昨日はボリュームを大きくして、

しっかり見ていました。

■ ■

♡おめでとう♡

ほんとうに幸せそうでした。

今日のYahoo!ニュースです。

イモト、イッテQ婚

「この人のために」逆プロポーズ

タレントのイモトアヤコ(33)が24日、レギュラー出演する日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ!」(日曜午後7時58分)で、同番組の石崎史郎ディレクター(41)との結婚を発表した。

番組は2007年の開始以来、初の生放送。冒頭、内村光良(55)が「イッテQメンバーから1人結婚します」と語ると、イモトが「イッテQ始まって12年。33歳、結婚します」と明かした。所属事務所は、2人は2018年5月下旬頃から交際し、この日の放送後に都内区役所に婚姻届を提出する予定とした。また、イモトは妊娠しておらず、同居もしていないという。

2人の出会いは2007年10月の珍獣ハンターオーディションとされ、出会いから約12年、交際約1年半でのゴールインとなった。

イモトは事務所を通じてコメントを発表。「時にはいい子ではいられない状況も多々ある中、人間イモトアヤコのむき出しの様を石崎さんはいつもそばで面白がってくれました。その何とも言えない安心感のおかげか自分でさえも知らない自分に出会うことができ、またそんな自分がおかしくいとおしかった。お仕事だけでなくお互いの人生でもそんな関係性をそばで築けたらきっともっと楽しく豊かで美しい人生になるだろうと想像しています」。

番組でイモトは2017年12月の南極の登山ロケで、石崎氏が高山病になりリタイアしたことがきっかけと紹介。「石崎さんがいなくなりすごく不安になった。この人のために頑張りたいという自分がいた」と紹介した。近所の焼き肉店でイモトから「大好きです。結婚したいと思っています」と手紙に記した思いを伝え、逆プロポーズしたという。

◆イモトアヤコ 本名・井本絢子。1986年(昭61)1月12日、鳥取県生まれ。文教大在学中の2006年に、バービーとお笑いコンビ、東京ホルモン娘を結成。翌2007年、日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ!」でデビュー、珍獣ハンターや登山などで現在も活躍。2009年の日本テレビ系「24時間テレビ」で126.585キロを完走。2010年、TBS系ドラマ「99年の愛~JAPANESE AMERICANS~」で女優デビュー。日本テレビ系ドラマ「家売るオンナ」などに出演。158センチ。血液型O。

【写真】結婚を発表したイモトアヤコ

(以上、Yahoo!ニュース・日刊スポーツより引用)

■ ■

昨夜のイモトさんは、

いつもよりずっと美しかったです。

逆プロポーズというのもいいです。

高山病になった時の映像も流れていました。

ほんとうによかったと思います。

これからはあまり無理をせずに、

お二人で仲良く番組を作ってください。

おめでとうございます。

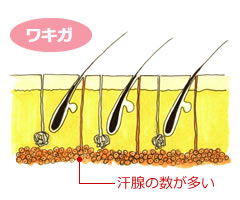

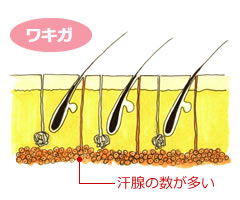

わきが

重度腋窩多汗症と腋臭症の合併

今日は2019年11月24日です。

札幌は曇りですが寒くないです。

今朝は自転車で来ました。

札幌市の駐輪場は11月30日(土)までです。

あと何日自転車で来れるかなぁ~です。

残念なことに明日からは寒い予報です。

北海道人の私も寒い冬は嫌です。

■ ■

寒くても汗で悩む人がいます。

冬なのに、、、

脇汗が大量に出る人がいます。

重度原発性腋窩多汗症です。

日本では保険適応でボトックス注射ができます。

意外と冬に注射をする人が多いです。

■ ■

大量のわき汗で一番困っているのが、

耳垢が湿っている、

いわゆるわきが体質の人です。

自分には何の責任もないのに、

周囲からくさいと言われることがあります。

形成外科医として、

治して差し上げたいと思います。

■ ■

新しいわきが治療に期待しましたが、

残念なことに、

手術にはかないませんでした。

もっと問題なのは、

保険適応にならないことです。

どんなに私ががんばっても、

治療費が高くなります。

私一人の力ではどうにもできません。

■ ■

私がおすすめするのは、

原発性重度腋窩多汗症と腋臭症を両方持っている人に、

まずボトックス注射をすることです。

においを減らす注射?

…だと思った人がいるくらいです。

わきがの悩みはつらいです。

65歳でもお役に立ちたいと思っています。

原因はばいきんマンです

院長の休日

勤労できる感謝の日2019

今日は2019年11月23日(土)です。

勤労感謝の日です。

65歳になった私には、

正直に言うと、

勤労できる感謝の日です。

まさか、

身体が弱かった私が、

同級生が定年退職した後も働いているとは、

夢にも思いませんでした。

■ ■

私は幼稚園の時にペルテスという大腿骨頭の病気になりました。

小さい時に装具をつけていました。

幼稚園の遠足では、

園長先生がおんぶしてくれたそうです。

鉄人28号と言われたことがありました。

私は鉄人28号が好きだったので、

別に嫌な思いはしませんでした。

■ ■

高校生の時には、

保健室の常連でした。

札幌医大に一浪で合格した時に、

保健室にも挨拶に行きました。

保健室の先生から…

本間君、おめでとう!

いいお医者さんになってね!

でも、あなたのような…

札付きの軟弱児が…

お医者さんになって大丈夫かしら…?

と言われたのを覚えています。

■ ■

確かに勉強はできないし…

よく風邪を引いていました。

高校生の保健体育の授業で、

将来、インフルエンザの特効薬ができたらいい

…と書いたのを覚えています。

高校の修学旅行で京都・奈良を回って、

帰りの東京でダウンしました。

東京で代々木病院という病院へ行ったのを覚えています。

友人の安田慶道くんが一緒に行ってくれました。

■ ■

高校の同級生で、

一番頭がよくて東大に入った同級生が亡くなりました。

女子で一番優秀で、

津田塾大学に入った同級生も早くに亡くなりました。

人間の一生なんてわからないものです。

65歳でも働けることに感謝して、

あと何年できるかわかりませんが手術を続けます。

さくらんぼさんの、

りんごのおかげで元気です。

感謝しています。

医学講座

つるつる路面ヒヤヒヤ歩き

今日は2019年11月22日(金)です。

札幌は寒いです。

今朝の北海道新聞朝刊の記事です。

つるつる路面ヒヤヒヤ歩き

札幌で転倒事故相次ぐ

札幌市内は今月半ば以降、冷え込みと降雪でつるつる路面が各地に出現し、歩行者の転倒事故が相次いでいる。市消防局は「小きな歩幅で路面を確認しながら歩くなど、注意してほしい」と呼び掛けている。

札幌管区気象台によると21日午後5時までの最高気気温は札幌市4.0度、新千歳空港(千歳市)4.2度、江別市2.4度といずれも12月上旬並みの寒さ。札幌市中心部は歩道の日陰部分が凍結し、バス停で待っていた南区の主婦関戸幸子さん(71)は「横断歩道は特に滑る。今春に膝を手術したので絶対に転べない」と気を引き締めていた。

市消防局によると、15日から21日午後5時までに凍結路面で転んで搬送された人は63人(速報値)。このうち17日は21人に達した。

滑りやすさを示す「つるつる予報」を出しているウインターライフ推進協議会(札幌)「日中解けた雪が凍ると滑りやすい」と対策を呼び掛ける。今季の予報は22日から配信する。

中央区大通西3の靴修理店「エコクラフト札幌大通店」は靴底の滑り止め加工の注文が1週間前から殺到し、多い日は100足ほど。担当者は「出勤前に預ける人が多く、21日も午前8時半の開店時に2、3人待っていた」という。

気象台によると22日から上空に暖気が入り、週末の最高温は札幌で10度を超える見込み。25日に低気圧が通過すると再び寒くなるという。(田鍋里奈、津野慶)

氷に覆われ、つるつるになった札幌中心部の歩道。慎重に歩く人が目立った=21日午後0時5分、札幌市中央区北1西2

(以上、北海道新聞より引用)

■ ■

今朝の北海道新聞を読むまで、

ウインターライフ推進協議会(札幌)のことも、

つるつる予報も知りませんでした。

札幌市消防局によると、

2019年11月17日には21人が転倒で救急搬送されています。

くれぐれも気をつけてください。

私もウインターライフ推進協議会(札幌)のHPをよく読みます。

有益な記事を書いてくださった、

北海道新聞社の田鍋里奈記者、津野慶記者に感謝いたします。

医学講座

克誠堂の形成外科2019

今日は2019年11月21日(木)です。

札幌は真冬の雪景色のようです。

寒いです。

寒いので少し家から出た他は、

家でじっとしていました。

寒いと外に出たくなくなります。

家で形成外科の雑誌を読んでいました。

■ ■

日本で一番古い形成外科関連の雑誌が、

克誠堂こくせいどう出版の形成外科という雑誌です。

日本形成外科学会誌より古くからあります。

私が札幌医大の学生だった40年前に、

東京堂書店という本屋さんが、

ススキノにありました。

今のラフィラの一階でした。

■ ■

私はその東京堂書店で、

形成外科という名前がついた雑誌を見つけました。

内容は医学生だった私にもよく理解できませんでした。

形成外科の専門的なことが書かれていました。

医師免許を取得して、

北大形成外科で研修をはじめてからは、

毎月定期購読をしています。

■ ■

専門的な内容が多いですが、

形成外科医にとって役に立つ情報がたくさんあります。

私の院長日記でも、

何度か取り上げています。

レディエッセを中止しました2015

今年の2019年11月号第62巻第11月号

●特集:美容医療の問題点が出ています。

毎月3,000円(税別)と、

決して安い価格ではありませんが、

もっと若い先生に読んでいただきたいです。

私は2020年分も定期購読を申し込みます。

医学講座

五輪マラソンコース原案

今日は2019年11月20日(水)です。

札幌は真冬の雪景色です。

寒いです。

路面も凍結しています。

転倒しないように、

注意して歩いています。

今年の自転車通勤はもう無理です。

■ ■

2019年11月19日(火)の北海道新聞朝刊の記事です。

五輪マラソン・競歩は大通公園発着 実務者協議で一致 コース原案も説明

2020年東京五輪マラソン・競歩の札幌開催に向け、札幌市内で18日に開かれた第2回実務者会議で、大会組織委員会は両種目の発着点を大通公園(大通西4)とする案を示し、市と道が了承した。12月初旬の国際オリンピック委員会(IOC)理事会での承認を目指す。組織委は、マラソンで市中心部を2周、競歩では札幌駅前通を南北に往復するコース案をたたき台として提示。3者は月内に第3回会議を開き、コースについて方針をまとめる。

関係者によると、組織委が示したマラソンコース案は、北海道マラソンをベースに市中心部を周回する。大通西4からススキノを通って南下し、5キロ地点付近から北上。創成川通を経由し、北大キャンパスや道庁赤れんが庁舎などを巡る約20キロを2周する。競歩の案は、札幌駅前通に1キロと2キロコースを設け、20キロ競歩は1キロを20周、50キロ競歩は2キロを25周する。3者は次回会議までに修正点などをそれぞれ検討する。

日程では、組織委が男子マラソンの日程前倒しを望んでいるのに対し、IOCは最終日開催を求めており、この日は結論を持ち越した。組織委の森泰夫大会運営局次長は会議後に記者会見し、「IOCや国際陸連、(大会の国際映像を供給する)五輪放送サービス(OBS)などと先に議論しなくては」と述べた。

森次長はまた、大通西4を発着点とする利点について①マラソンと競歩で人員体制などが共有できる②仮設物を収容する広く平らな場所が確保できる③北海道マラソンで活用されており設定しやすい―の3点を挙げた。発着点については、スイスで開かれるIOC理事会(12月3~5日)のうち4日の会議での承認を目指す。

第2回会議は冒頭以外、非公開で、今回から道警も出席。大通発着案を了承したことについて、道環境生活部の築地原康志部長は会議後、「大通発着に決まっても課題はあり、今後の会議で詰めたい」、市スポーツ局の中田雅幸局長は「大通公園の占有期間や範囲を減らし、イベントや市民生活への影響が少なくなるようお願いした」と述べた。(久保吉史、安倍諒)

(以上、北海道新聞より引用)

■ ■

今朝(2019年11月20日)の北海道新聞には、

札幌市民へのアンケート調査で、

五輪マラソンに反対の人もかなりいるという結果が出ていました。

反対する人の意見もわかります。

札幌駅前通や大通公園を、

何日も通行止めにされると困ります。

北海道新聞に掲載されていた案は、

北大構内を通る緑豊かな場所です。

■ ■

北海道マラソンとコースが違います。

困るだろうなぁ~と私が予測するのは、

創成川通を2周するので、

かなりの時間通行止めが続きます。

北海道マラソンだと選手が通過した後は、

都市間バスも通れますが、

2周案だと都市間バスは長時間運休です。

どんなコースになるのかちょっと心配です。