二重・眼瞼下垂

私は眼瞼下垂でした

今日は2019年7月12日(金)です。

札幌の天気は曇り、

夜には雨の予報です。

東京など本州では雨の日が続き、

冷夏の予想だそうです。

昔、冷夏でお米がとれなくて、

タイ米を食べた記憶がよみがえりました。

山形のさくらんぼさんの果樹園が心配です。

■ ■

先日、昔の写真を整理していて、

昔の自分を見つけました。

48歳の時には、

自分は眼瞼下垂症だと思っていませんでした。

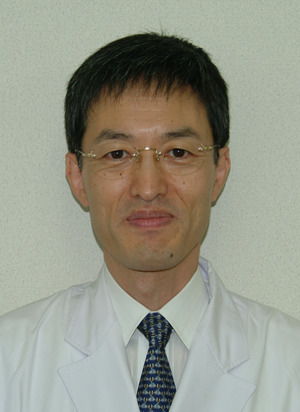

私の眼瞼下垂を最初に診断してくださったのは、

松尾清先生です。

日本熱傷学会でお会いしてお話しした時に、

『先生にもありますょ』と教えてくださいました。

■ ■

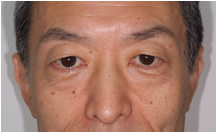

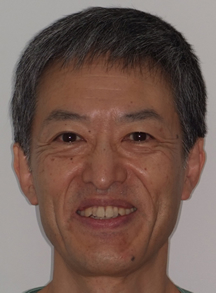

私が48歳の時の写真を見ると、

今だったら眼瞼下垂症手術をすすめると思います。

当時から、

長距離運転が苦手になっていました。

学会の前の席で、

スクリーンを見るのがつらくなっていました。

自分では気づいていませんでした。

もし自分が聖路加国際病院形成外科で

大竹尚之先生に手術をしていただいてなければ、

今ごろはかなり重度の眼瞼下垂症になっていたと思います。

大竹先生に感謝しています。

2003年 48歳

2010年12月1日に手術をしていただきました

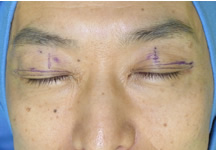

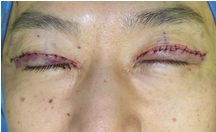

デザインです

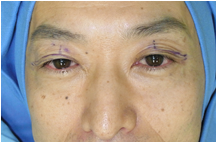

手術直後

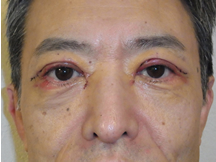

24時間後です

48時間後です

7日後です

4週間後です

2年後です

3年後です

4年後です

5年後です

↓裁判がはじまり顔つきが変わりました

6年後です

64歳(8年後です)

白髪が増えました

わきが

わきが治療と麻酔

わきが手術の麻酔

2006年12月10日に書いた院長日記です。

私は昔から『自分が開業する時は札幌駅前で開業して、わきが手術は保険でする』と北大形成外科の同僚に言っていました。2年前に開業し、私の考えていた通りにたくさんの患者様にいらしていただいています。

形成外科勤務医をしていた頃は、一年間にせいぜい20例のわきが手術をする程度でした。大手美容外科の院長になって、今まで一年間にした数が一ヵ月以内になりました。自分で開業してからはもっと数が増えました。

■ ■

そう言えば、

JA帯広厚生病院に勤務していた頃に、

そんなことを言ってました。

札幌駅前で開業はできませんでしたが、

保険診療にこだわって手術をしています。

わきが手術は、

麻酔なしではできません。

■ ■

私がJA帯広厚生病院や市立札幌病院に勤務していた頃は、

入院して全身麻酔で手術をしていました。

中央クリニック札幌院に勤務していた時は、

局所麻酔で手術をしていました。

広範囲に麻酔をするので大変でした。

手を握る係がいて、

がんばってください

…と患者さんを励ましてくれました。

■ ■

わきが治療は皮下のアポクリン腺を破壊する治療です。

ミラドライも、

レーザーも、

手術も麻酔が必要です。

麻酔は、

手術>ミラドライ>レーザー

…の順番に必要です。

ミラドライはレベル5で強く当てると効果があると言われてます。

それだけ強力な麻酔が必要になります。

なんちゃって先生には無理です。

ミラドライを受けるなら、

ちゃんとした先生を選ぶべきです。

わきが

子供のわきが治療への思い

子供さんのわきが治療への私の思いです。

本人には何の責任もないのに、

他人とちょっと違うにおいがするだけで、

指摘されたり、

いじめられたり、

気になるのは気の毒です。

何とかしてあげたいです。

■ ■

はっきりしているのは、

中学生でわきが手術を受けるのは、

まだ早いです。

わきが手術は一度してしまうと、

瘢痕はんこん

…という組織が皮膚の下にできてしまいます。

再手術をするのはとても大変です。

■ ■

また、思春期は、

人生の中で一番成長する時期です。

一年間に数センチも身長が伸びます。

残念なことですが、

この時期に手術をしても、

キズが目立ちます。

肥厚性瘢痕ひこうせいはんこんという、

赤いケロイドのようなキズになることがあります。

■ ■

お母さんがわきが体質だったとすると、

子どもにはつらい思いはさせたくない

…という親心もわかります。

子どもさん本人は何も気にしていないのに、

お母さんが心配して受診する方もいます。

わきが治療は大変です。

私は本人が強く治療を希望しない限り、

子どもさんの治療はしない方針です。

■ ■

手術も大変ですが、

手術以外の治療も大変です。

ミラドライもレーザーも麻酔が必要です。

子どもさんのにおいが気になったら、

まず本人によく確かめてみて、

本人が治療を希望すれば受診してみることです。

下のHPやマンガページも参考にしてください。

■ ■

わきが手術と年齢①

マンガでわかる美容形成38ワキガと手術の年齢

中学生のわきが治療2019

レーザーによる中学生のわきが治療

保険適応の難しさ

アポクリン腺の発達と子持ち昆布

わきが

アポクリン腺の発達と子持ち昆布

レーザーによる中学生のわきが治療

…の続きです。

私は形成外科医の中でも、

患者さんのわきをよく診察している一人だと思います。

開業を決意したきっかけの一つが、

JA帯広厚生病院に勤務していた時の患者さんです。

帯広市医師会HPの医者のつぶやきに書きました。

■ ■

ヒト染色体のうち16番目の染色体上に存在する

ABCC11遺伝子を持った人は、

思春期になって、

わき毛が生えてくる頃になると、

アポクリン腺が発達してきます。

アポクリン腺は肉眼で見ると、

黄色い小さなつぶつぶに見えます。

毛根のすぐ近くにあります。

■ ■

アポクリン腺の厚さは、

人によって違います。

エビデンスがない本間仮説です。

私の観察によると、

思春期になると、

ちょうど子持ち昆布に卵がつくように、

少しずつアポクリン腺が発達します。

■ ■

レーザーの熱エネルギーが到達するのは、

真皮の下くらいまでです。

大人の厚いアポクリン腺だと、

深いところには熱エネルギーが届きません。

子供の薄い皮膚と、

薄いアポクリン腺の層だと、

アポクリン腺が破壊できると考えます。

■ ■

もし成長にともなって、

またアポクリン腺ができてきたら、

レーザー照射は繰り返してできます

あざのレーザー治療も、

何回かに分けて照射して薄くします。

子持ち昆布についた卵が薄い間に、

わきにレーザー治療をすると、

においが軽減する可能性があります。

エビデンスがない本間仮説です。

残念なのは保険が効かないことです。

ミラドライも中学生に施術すると効果が高い可能性が考えられます。

子持ち昆布

AMAZON築地丸中さまより引用

わきが

保険適応の難しさ

昨日の院長日記、

レーザーによる中学生のわきが治療

…にさくらんぼさんから、

コメントをいただきました。

中学生のレザー治療ぜひ保険適用に先生の生きているうちにしてほしいです

ありがとうございます。

■ ■

残念ですが、

想像以上に難しいのが保険適応にすることです。

形成外科は、

ず~っと長い間、

保険適応で苦労してきました

私が忘れられないのが、

日本形成外科学会の重鎮だった、

東京厚生年金病院形成外科の、

故中村純次先生です。

■ ■

若い形成外科の先生には信じられないと思いますが、

昔は小耳症しょうじしょうで、

耳介をつくることすら、

保険では認められていませんでした。

昭和50年の毎日新聞社会欄に

「ボク、左耳がほしい。健保なぜきかないの?」

という記事が出ました。

耳がない病気の子どもさんが、

当時の田中厚生大臣に手紙を書きました。

その翌日に、

「左耳、手術できるよ」と、

田中厚生大臣が健康保険の適応を認め、

それが毎日新聞の記事になっています。

■ ■

私たちが行っている、

腋臭症手術皮弁法ができたのは、

平成の時代になってからです。

私が形成外科医になった時にはありませんでした。

日本には、

わきが

えきしゅう

におい

…で困っている人がたくさんいます。

参議院議員選挙では注目されないでしょうけど、

わきが治療の保険適応を増やしてほしいです。

わきが

レーザーによる中学生のわきが治療

昨日の院長日記、

中学生のわきが治療2019の続きです。

私が2019年5月16日に、

日本形成外科学会で発表した、

1540nmエルビウムグラスフラクショナルレーザーを用いた腋臭症治療です。

残念なことに、

レーザー治療は手術にはかないませんでした。

■ ■

ただ1540nmエルビウムグラスフラクショナルレーザーによる治療で、

アポクリン腺が破壊されることがわかりました。

病理組織学的に汗腺が破壊されていました。

問題なのは、

皮膚の奥深くにあるアポクリン腺までは、

レーザーの熱エネルギーが届かず、

アポクリン腺を全滅させることはできないことでした。

■ ■

中学生などで、

まだアポクリン腺がそれほど発達していない時期に、

レーザー治療をすると、

においが改善する可能性が考えられました。

あざのレーザー治療は、

皮膚が薄い赤ちゃんによく効きます。

アポクリン腺の治療は赤ちゃんでは無理ですが、

においが気になる思春期の子供さんには、

効く可能性が考えられます。

■ ■

多感な中学生や高校生の時代に、

においで悩むのはつらいことです。

いじめの原因にもなります。

アポクリン腺が未発達な時期に、

レーザー治療を行うことで、

においが軽減する可能性があります。

わき毛がまだ少ない、

中学生のわきの皮膚は大人より薄いです。

アポクリン腺が浅い層にしかないので、

レーザーが効きます。

アポクリン腺が発達しても再照射ができます。

■ ■

残念なのは保険適応にできないことです。

私が生きている間には無理だと思いますが、

将来は保険適応で中学生のわきがレーザー治療ができるといいと思います。

札幌美容形成外科の1540nmエルビウムグラスフラクショナルレーザーの他に、

ミラドライによる治療でも、

大人より中学生が効く可能性が考えられます。

もっと治療単価が安くなって、

複数回治療でも経済的負担が少なければ、

子供のわきが治療に向いていると思います。

エビデンスがない本間仮説です。

中学生のアポクリン腺の層は薄い

わきが

中学生のわきが治療2019

今日は2019年7月6日(土)です。

札幌はいいお天気です。

久しぶりにわきが治療のお話しです。

中学生のわきが手術

2011年3月28日の院長日記です。

中学生になると、

わきのにおいで悩む子供さんがいます。

■ ■

わきが手術についての私の考えです。

中学生はアポクリン腺が未発達です。

ワキガ手術は、

外科的にアポクリン腺を取り除く手術です。

アポクリン腺が未発達な状態で手術をしても、

その後にアポクリン腺ができる可能性があります。

そうすると…

せっかく手術をしたのに…

また臭いがすることがあります。

■ ■

つまり、

中学生でわきが手術は早い

…というのが本間説です。

耳あかの遺伝学

2008年2月20日の院長日記です。

ヒト染色体のうち16番目の染色体上に存在する

ABCC11という遺伝子を持った人が、

耳垢が湿っています。

日本人の5人に一人と言われています。

■ ■

この遺伝子を持った人が、

全員においが強いのではありません。

ある一定の条件がそろった場合に、

においが強くなります。

その条件が、

発汗量なのか?

アポクリン腺の量なのか?

私にもわかりません。

■ ■

中学生でも、

わきや手足の発汗が、

異常に多い子供さんがいます。

発汗が異常に多くて、

わきが常に湿った状態だと、

細菌が繁殖してにおいが強くなる可能性があります。

わき汗ボトックス注射で発汗を減らすと、

汗が少なくなります。

■ ■

昨年はじめた新しいわきが治療は、

手術にはかなわないものの、

アポクリン腺を破壊することがわかりました。

中学生でにおいで困っていて、

本人も治療を希望している人で、

痛みに耐えられる子供さんには、

手術以外の方法も選択肢の一つになると思います。

残念ながら十分なエビデンスはありません。

中学生

腋毛はだいぶ生え揃うが、親に比べると薄く範囲も狭い。

アポクリン腺も未発達

院長の休日

富田忠雄さんへの感謝

昨日の院長日記、

富良野のラベンダー2019

…の続きです。

ファーム富田をつくられた、

富田忠雄さんは、

2015年7月4日、午前6時43分に、

83歳でお亡くなりになりました。

■ ■

富田忠雄さんをしのぶ会

2015年11月11日の院長日記に、

富田忠雄さんの偉業が記載されています。

富田さんは1958年から同町内でラベンダー栽培を開始。70年代前半、合成香料の普及などでラベンダーオイルの価格が下落しても花畑を守り、年間100万人以上が訪れる観光農園に育て上げた。

私は毎年ファーム富田に感謝しています。

■ ■

ラベンダーを育てるのは大変なことです。

とても多くの人の手が必要です。

それなのに、

入園料無料、

駐車場も無料です。

すごいことです。

トイレも無料で水洗トイレです。

よく掃除もされていて、

きれいなトイレです。

■ ■

せめてもの御礼に、

毎年院内で使うカレンダーと、

ラベンダーオイルを買って帰ります。

たくさんの観光客が訪れてくれるのは、

金もうけの『か』の字もないからです。

昔の富良野はスキーが有名でした。

今は夏のラベンダーです。

富田忠雄さんの偉業に感謝しています。

院長の休日

さくらんぼをいただきました2019

今年も山形のさくらんぼさんから、

さくらんぼをいただきました。

もう12年になります。

昨年は南舘みなみだてビルに移転しました。

毎日コメントをいただき、

はげましていただき、

ほんとうに感謝しています。

■ ■

今までにいただいた記録です。

2018年

2017年

2016年

2015年

2014年

2013年

2012年

2011年

2010年

2009年

2008年