昔の記憶

脱税と美容外科医

昨日の日記に、脱税で捕まった先生のことを書きました。

今から10年前です。

札幌と大阪で日美クリニックという美容外科を開業していた、

N先生がいました。

当時、私は帯広厚生病院形成外科に勤務していました。

ちょうど、帯広厚生病院を退職して、

美容外科医になろうと思った時です。

43歳でした。

■ ■

テレビで

‘♪ニチビにちびー♪’

‘♪ニチビしましょうー♪’

という軽快な音楽で宣伝をしていました。

‘♪昨日までの私…♪’

‘♪…明日からの私……♪’

というキャッチコピーも上手な宣伝でした。

北海道で一番‘有名’なクリニックだったかもしれません。

■ ■

その、日美クリニックのN先生が、

所得税法違反で逮捕されそうになり…

隠していた金塊をモーターボートに積んで…

琵琶湖に逃げたと、ワイドショーで盛んに放送されました。

脱税だけではなく、逃走の仕方が派手でした。

私が美容外科医になろうとした時だったので、

周囲の人から、

美容外科医は変な目で見られました。

■ ■

他にも、過去に脱税で逮捕された…

‘有名な’

美容外科の先生がいらっしゃいます。

美容外科に来て、領収書をくださいという人はいません。

美容外科の領収書は医療費控除にもならないので、

税務署に申告する人もいません。

現金で料金をいただき、

その収入を隠してしまうのが手口です。

■ ■

脱税は厳しく処罰されます。

脱税→医業停止(医師免許停止)→刑務所となります。

意外なことに、医療事故で不幸にして患者さんが亡くなっても、

医業停止(医師免許停止)→刑務所

となる先生は少ないのです。

不可抗力とか、最初からリスクがある場合があるからです。

脱税は、大部分が故意犯なので、重罰となります。

■ ■

この脱税で逮捕されたN先生が、

手術をされた患者さんを診察する機会があります。

脱税で逮捕されたという、

悪いイメージがありました。

ところが…

この先生が手術をされたワキガの患者さんは、

まず100%臭いがありません。

汗腺はキレイに取り除かれています。

昨日の先生とエライ違いです!

■ ■

臭いがすると、受診される方でも…

汗腺はわずかに残っているか、

臭いがしても、ワキガの臭いではなく、

汗の臭いがする程度でした。

また、目や鼻の手術を受けた患者さんも

診察する機会がありました。

手術を受けて幸せになられた方が大部分です。

大きな修正手術を必要とした方は経験していません。

■ ■

確かに、一時期…

このクリニックで手術をして、

トラブルになった患者さんが報道されたことがありました。

私はTVや新聞で、N先生のことを読んで…

きっと悪い先生だと…

勝手に想像していました。

ところが、実際に患者さんを診察してみると…

昨日書いた先生とは違い…

患者さんはハッピーなのです。

つまり、診療や手術は真摯にしていたと考えられます。

■ ■

脱税で捕まるくらい、所得があったのは、

宣伝もさることながら…

手術はしっかりしていた?

と善意に解釈しています。

それにしても、脱税で逮捕は…

どう考えても割りに合わないと思います。

せっかく苦労して手にした医師免許証です。

私は脱税で取り上げられたくないので…

しっかり申告と納税をしています。

医学講座

30分で治らないワキガ

平成20年4月24日、北海道新聞一面の下に、

書籍広告が出ています。

ワキガ・多汗症セラピー

「読めば納得!」

30分で悩み解決!

ワキガ・多汗症治療はここまで進化した!

「汗とニオイいつまで悩み続けるの?」

あらゆる不安を解決した最先端治療!

医学博士○◎○◎著

◆定価/1680円(税込)

■ ■

札幌美容形成外科には、

この本に出てくる東京のクリニックへ行って、

手術を受けたけれど、臭いが取れなかったと…

来院なさる患者さんが何人もいらっしゃいます。

しかも…

「あなたは範囲が広いから、手術料金は100万円です」

と医師に診断され、

100万円のローンを組んで…

臭いと借金だけが残った、

大変お気の毒な方もいらっしゃいます。

■ ■

私たちが北海道新聞に広告を出そうとすると…

何回も審査を受けます。

北海道新聞社の広告規制はかなり厳しく、

NTTの電話帳よりも厳しい部分があります。

それなのに…

書籍広告に名を借りた、

悪徳クリニックの宣伝は、

一切、規制がないようです。

広告代理店が違うのかもしれません。

■ ■

北海道新聞は北海道では最も購読者が多い新聞です。

道民の心情として、

『道新に出ていた病院』だから『安心』

という心理が働くことが考えられます。

30分で悩み解決の‘先生’は…

過去に脱税で逮捕されたこともあります。

美容外科業界では、

知らない人がいないくらい有名です。

■ ■

私は一人の医師として、

美容外科医として、

この広告を許せません。

何度も書いているように…

ワキガ手術はワキの皮膚を傷つける手術です。

深く擦りむいた膝のキズは、30分では治りません。

形成外科医や美容外科医であれば、

誰でも知っていることです。

■ ■

私が手術をしても、キズがキレイに治らない人もいます。

同じ手術をしても、

ワキガ手術ほど

キズの治りやキズの色が違う手術はありません。

治りが悪いと、色素沈着が長く残る方もいらっしゃいます。

ワキガは、

わきがは、

決して30分では治りません。

■ ■

京都の冨士森先生が、

生涯に悔いを残すわきが手術のキズという

学会発表をなさっています。

広告に惑わされて、手術を受けないで下さい。

わきが手術は簡単ではありません。

北海道新聞社の方に、

是非、

東京まで行って手術を‘体験’してきていただきたいです。

新聞社は、広告にも責任があります。

未分類

チューリップ開花

今年の札幌は、異常なくらい早く春が来ました。

例年は、5月上旬に開花する桜がもう咲いています。

札幌では、毎年エゾムラサキツツジがまず開花します。

枝だけの低木に、紫の花がつきます。

同じ頃に、チューリップの芽が大きくなってきます。

■ ■

今年は、エゾムラサキツツジも

チューリップも

サクラも

今、同時に咲いています。

札幌駅前通りは、地下歩道の工事中です。

西武デパート前と北3条西3丁目に

少しだけ残っている花壇があります。

そこで白いチューリップが開花しています。

■ ■

今朝、通勤途中にチューリップの写真を撮ってきました。

私は花が好きです。

絵画とか彫刻などの美術は全くダメ。

ですから美術館めぐりなんてのは苦手。

歴史もダメ。

神社仏閣にもあまり興味はありません。

ただ、自然とか花とか生き物は大好きです。

動物園と植物園でしたら、

私が好きなのは植物園です。

札幌には、

北海道大学植物園という立派な植物園があります。

■ ■

各地で、住民が丹精込めて育てた花が

無残に折られたり、切られたりする事件が報道されています。

むしゃくしゃする時や、

イライラする時もあります。

ただ、罪のない花に八つ当たりはやめて欲しいです。

せっかく、キレイに咲いているのに…

一年に一度しか開花のチャンスはないのです。

私のように通勤途中に楽しみにしている人もいると思います。

花は大切にしましょう!

心が和み(ナゴミ)ます。

開花したチューリップ

北3条西3丁目

NORTH33前

医療問題

町立厚岸病院黒字化

平成20年4月21日、北海道新聞朝刊の記事です。

町立厚岸病院6年ぶり黒字

地域に密着目配りこまやか

信頼回復、患者2割増

医師定着、“お茶懇で”健康指導

■ ■

【厚岸】全国の自治体病院の経営が悪化する中、

釧路管内厚岸町の町立厚岸病院(98床)が、

この2年間で患者数を2割も増やし、

経営を好転させている。

佐々木暢彦院長(54)をはじめとする勤務医たちが

地域に根ざした診療方針を打ち出し、

患者の信頼を取り戻したことが大きい。

■ ■

病院会計の経常収支は、

町からの補助金上乗せもあるが、

2006年度以降、単年度で黒字転換。

自治体病院再建のモデルケースとして注目されそうだ。

(厚岸支局 中川大介)

■ ■

「○○ちゃんのお兄ちゃんだね」。

診察室で、

小児科医の佐々木院長が患者の子供に優しく語り掛ける。

町内の主婦(38)が

「昨年、子供の通院先を釧路の病院から切り替えました」

という通り、

家族構成や生活環境まで目配りする医師たちの姿勢が

じわじわと町民の支持を得て患者数が増えた。

■ ■

佐々木院長が着任した2006六年度の患者数(入院、外来)は

85,300人で前年度比18%の増加だ。

同年度から小児科を再開したこともあるが、

道内自治体病院の患者総数が同6.3%減る中で

全道一の伸びを見せ、

経常収支は6年ぶりの黒字(3,000万円)に。

2007年度は患者数がさらに同3%増えて

5,000万円の黒字を見込んでいる。

■ ■

以前は2004年度が3億7千万円、

2005年度が2億5千万円の赤字。

同年度の不良債務は5億円を超えた。

町が各地から「一本釣り」した医師が定着せず

一年ごとに入れ替わり、

病院内部に不協和音も生じて

患者は車で一時間の釧路市に流れた。

■ ■

そうした中、

町の求めで札医大の地域医療総合医学講座助教授から転じた

佐々木院長が着任し、

患者に対する「信頼再生」に力を注いだ。

総合医を目指す同講座所属の医師らが定着し、

現在は内科、外科など6科で常勤医5人、

研修医1人の体制で二次救急も引き受ける。

■ ■

医師が地域に出向く

「お茶の間健康づくり医療懇談会」は

この二年間で26回、

検診結果を医師が地域で報告する相談会も10回を数える。

一方で支出削減を徹底し、

収入で費用を賄えた比率を示す医業収支比率は

2006年度で95.1%と前年同期比で15ポイントも上昇。

全道の町村立病院ではトップ級だ。

■ ■

病院会計に対して同町は

法定基準を上回る補助金を一般会計から交付。

2006年度の黒字転換も、

実際は前年度より1億円多い3億円の交付を受けてのことだが、

若狭靖町長は

「増額は病院への町民の信頼回復があってこそ可能」

と強調する。

■ ■

佐々木院長は札幌出身で自治医大卒。

「地方住民の役に立ちたい」

と東京の八丈島などで勤務し、

大学時代の恩師が院長を務めた町立厚岸病院を実践の場に選んだ。

札医大と連携して地域医原を志す研修医や実習生も受け入れ、

「医師を増員できれば往診もしたい」と意欲を見せる。

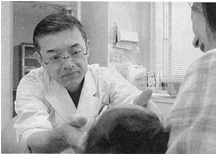

診察する佐々木暢彦院長。

「きちんと話を聞いてくれて、説明が丁寧だ」と患者の評判も上々だ

(以上、北海道新聞より引用)

■ ■

佐々木暢彦先生は、

私が昭和49年に自治医大を受験した時に

ご一緒だった先生です。

受験で、2日ほど栃木県の田舎の同じ宿の泊まっただけですが、

30年前から、実に誠実でお優しい先生でした。

この新聞記事を見て、とても嬉しくなりました。

■ ■

当時、自治医大の受験生は

都道府県毎に同じ宿に泊まって、

自治医大で2次試験を受験しました。

私の他は

北大循環器外科の松居喜郎教授、

札幌市北区麻生で、

あさぶ小児科を開業している由利賢次先生

内科の佐藤信司先生など、

現役と浪人の受験生が、同じ宿に泊まって、

仲良く受験した楽しい想い出があります。

私が札幌医大、

松居先生と由利先生は北大医学部、

へ進学しました。

佐々木先生と佐藤先生が自治医大へ行かれました。

■ ■

私も、せっかく合格させていただいたので

自治医大へ行こうか?とずいぶん悩みました。

授業料は貸与されるので、実質負担はゼロ。

生活費約6万円/月も貸与されました。

卒後9年間の義務年限があり、

そのうち半分を僻地勤務するという条件でした。

もちろん勤務先からお給料をいただけます。

■ ■

いろいろな先生のところへ相談に行きました。

最終的に、予備校でお世話になった

生物の矢野先生にご相談して、

札幌医大へ入学することに決めました。

もし、自治医大へ進学していたら…

美容外科医には、絶対になっていなかったと思います。

■ ■

佐々木先生は、当時からとても温厚なお人柄でした。

自治医大は、国の医療政策の中では

唯一ともいえるくらい、僻地医療に貢献していると思います。

自治医大出身の先生は、とても信頼できる先生が多いです。

佐々木先生も義務年限の僻地勤務を終えられ、

その後、札幌医大の助教授になられたとお聞きしていました。

■ ■

厚岸町立病院は、私が釧路労災病院に勤務していた頃は

北大から医師が派遣されていた記憶があります。

佐々木先生が院長になられて、

佐々木先生に賛同する、

夢とロマンを持った先生が黒字経営を支えているのだと思います。

医療業界では、暗いニュースが多い中で、

佐々木先生のニュースはとても嬉しく読ませていただきました。

これからも、頑張っていただきたいと願っています。

医学講座

キズの治し方

平成20年4月20日、朝日新聞朝刊日曜版 be on Sundayの記事です。

元気のひけつ

擦り傷・切り傷

軽いときは適度に潤いを

■ ■

軽い擦り傷や切り傷ができたとき、どうしていますか。

消毒して乾かして……。

実は、

消毒せずに適度に潤いを保つ方が痛みも少なく、

治りも早い。

近年、そんな考えが広がってきました。

湿潤療法(モイストウンドヒーリング)と呼ばれています。

■ ■

国立成育医療センターの金子剛医長(形成外科)は

もう5年ほど、手術前の消毒以外には消毒薬は手にしていない。

「傷の手当てだけではありません。

手術後も消毒薬は使わず、

汚れがあれば生理食塩水で皮膚をきれいにしています」

■ ■

理由は

「そもそも健常じゃない状態なのに、

かえって皮膚組織を傷つけてしまい、

痛むし、治りが遅くなる」。

傷は乾燥させた方が細菌感染も少なく、

治りが旱い

-昔はこう思われていた。

傷口を毎日消毒してガーゼを取り換えるのが

当たり前だった。

しかし、結果的に毎日、傷つけることになってしまっていた。

■ ■

金子さんは言う。

「どうして傷ができたのかを把握し、

傷の場所や深さをみてほしい。

出血しているなら押さえて止血し、

砂が入ったり出血がひどかったりする場合は

すぐ医療機関へ」

傷口が深かったり、

ギザギザになっていたりするほか、

ガラスや木くずが刺さっている場合も病院に行った方がいい。

破傷風にも注意がいる。

■ ■

「とにかく落ち着いて。

早く措置しないと治りが悪いと言われましたが、

傷は24時間以内に対処すれば大丈夫ですから」

NPO法人創傷治癒センター理事長の

塩谷信幸・北里大名誉教授(形成外科)は

「そもそも傷を治すのは体に備わった自然の治癒能力なのです。

私たち医師はそれを手助けするだけなのです」と話す。

■ ■

皮膚は、

細菌などの病原体や化学物質から

私たちを守る防御壁であるとともに、

体液が漏れるのを防ぎ、

体内環境を維持する役目をもっている。

その大切な壁が破れると、

修復するための様々な仕組みが働く。

■ ■

傷ができると体液がしみ出してくる(滲出液(シンシュツエキ))。

この液の中に細胞の成長を促し

皮膚を修復するためのいろいろな成分が含まれている。

かさぶたができると

その分、働きが落ちる。

この液をふき取ると、治るのを妨げていることになってしまう。

■ ■

逆に液体の状態が保たれると思う存分に能力が出る。

これが湿潤療法の考えで、

そのための「モダンドレッシング」という、傷にはるものが開発された。

家庭用のものも販売されている。

やけどのときにできる水ぶくれは、

いわば自然の湿潤療法だ。

■ ■

塩谷さんによると、

この考えは、1962年に英国の動物学者により、

動物実験のデータを基に発表された。

それから半世紀近く。

ようやく広がってきた、という。

「傷をふさぐと、かえってうみやすくなるのでは」

という心配も根強い。

湿潤療法の普及を遅らせた一因だが、

実際には感染率は低いと報告されている。

体液中の白血球などが活発に活動するので

細菌が抑えられると考えられている。

そもそも皮膚にはたくさんの常在菌がいる。

それをぬぐい去ろうと薬に頼っても

無理があるのかも知れない。 (小西宏)

■ ■

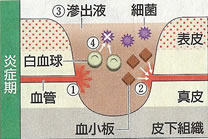

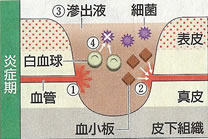

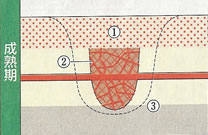

キズが自然に治るメカニズム

炎症期

①血管が破れ出血

②血小板などの働きで血が止まる

③滲出液がにじみ出る

④白血球などが細菌を除く

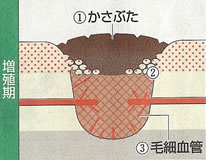

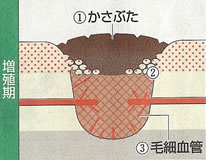

増殖期

①滲出液が乾いてかさぶたに

②かさぶたの下では残った滲出液の手助けで表皮が完成

③コラーゲンなどでキズを埋めるように組織がつくられる

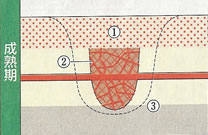

成熟期

①表皮が再生される

②表皮の下では元に戻ろうと細胞が活動

③組織が収縮し、キズが小さくなる

(「正しいキズケアBook-1」をもとに作製)

(朝日新聞より引用)

■ ■

プラスα(アルファ)

NPO法人創傷治癒センターはホームページ (http://www.woundhealing-center.jp/)で、傷の手当ての10ヵ条や床ずれなどの情報を提供している。

民間団体の「正しいキズケア推進委員会」(http://kizucare.com/)も湿潤療法やキズケアのQ&Aを掲載している。

正しいキズケアBOOK1~3を無料で配布している。

子ども向けに分かりやすいイラストで紹介したものもある。

希望者はホームページから。

(以上、朝日新聞より引用)

■ ■

キズに対する考え方が変わってきました。

金子先生は慶応大学形成外科のご出身。

とても穏やかで優しい先生です。

子供の生まれつきの耳の病気、

とくに小耳症(ショウジショウ)の治療がお上手です。

■ ■

塩谷先生は、ブログでもお馴染み。

元北里大学形成外科教授。

日本形成外科学会の重鎮のお一人です。

朝日新聞社は、元気のひけつなど、

医療記事が充実しています。

■ ■

ただ、誤解のないように捕捉しますと…

この湿潤療法が有効なのは、浅いキズです。

イヌにかまれたようなキズに貼ってもダメです。

感染の恐れがあるキズに、貼ると悪化します。

浅いキズでも、必ず生理的食塩水(0.9%の濃度)で洗って、

創面の異物や細菌をできる限り洗い流してから使用します。

■ ■

家庭用として市販されているのが

ジョンソン・エンド・ジョンソンから発売されている

キズパワーパッドです。

病院やクリニックで使用するのが

デュオアクティブなどです。

ハイドロコロイドドレッシングといいます。

どちらも高価な製品です。

■ ■

キズを見分ける力がない人が

むやみにこの製品を使用してもダメです。

また、普通のサビオなどに比べると

価格が高いのが難点です。

浅いキズでしたら、生理的食塩水で洗って

軟膏とサビオでも十分です。

顔のキズなどを早くキレイに治したければ、

形成外科医にご相談下さい。

医療問題

歯の数と医療費

平成20年4月20日、北海道新聞朝刊の記事です。

歯の数減ると医療費アップ

4本以下の人、

20本以上の1.6倍

道国保連合会調査

■ ■

歯の数が少ない高齢者は、

歯科以外の医療費が高いことが、

北海道国民健康保険団体連合会の調査で分かった。

歯と全身の健康の関係を、

数字で裏付ける結果となった。

■ ■

同連合会の調査は、

満70歳以上の国民健康保険加入者で、

昨年5月に歯科を受診した患者が対象。

患者の歯科以外の同月分レセプト(診療報酬明細書)

103,418件を分析した。

■ ■

それによると、

20本以上歯のある人の、

歯科以外の医療費は22,660円で、

歯の数が減るに連れて医療費は増加。

4本以下では

35,930円と約1.6倍も高かった。

■ ■

疾患別では、

高血圧などの循環器系が28.8%で最も多く、

次いで関節障害などの筋骨格系13.2%。

がんや糖尿病、脳血管障害など生活習慣病に限っても、

歯が20本以上の27,730円に対し、

4本以下では約1.5倍の42,460円だった。

■ ■

また自分の歯が抜けたあと、

入れ歯など人工物で治療を済ませている人だと、

27,120円。

治療していないと30,290円になり、

治療を済ませている人の医療費が少なかった。

■ ■

調査結果について、

分析を担当した北大病院歯科治療センターの兼平孝講師は

「これほどの差があるとは意外。

歯が多く残っていると食べることに意欲的になるだけでなく、

食べ物をしっかりかみ唾液(だえき)とよく混ぜ合わせることができる。

消化管で栄養が吸収されやすくなるので、

全身の健康状態がよくなるのではないか」とみている。

(以上、北海道新聞より引用)

■ ■

歯に関する日記を書いていたところ、

たまたま北海道新聞に記事が掲載されていました。

若い方でも、

虫歯が痛くなるまで歯医者さんに行かない人がいます。

小さい頃からの、歯磨きの習慣。

歯を強くする食生活など、歯の健康は大切です。

■ ■

これからの長寿社会で、

総医療費を抑制するには(少なくすること)

歯のケアーを含めた予防医学が重要な役割を果たします。

高血圧・糖尿病などの病気も

早期発見、早期治療が一番です。

糖尿病一つを例にとっても、

悪化して、

目が見えなくなり、

人工透析を始めてからでは…

元に戻すことができないばかりか、

莫大な医療費がかかります。

■ ■

国は後期高齢者医療制度を創設し、

‘姥捨て山政策’などと批判を浴びています。

医療従事者であれば…

医療費を少なくするには、

病気にならない方法をアピールすべきだと知っています。

誰でも病気になりたくありません。

もう少し、予防医学に力をいれて、

病気にならない長寿社会を作るべきだと思います。

医療問題

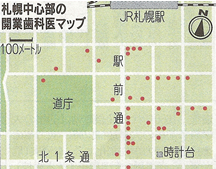

歯科医院乱立

平成20年4月18日、北海道新聞夕刊の記事です。

歯科医院が乱立 廃業も

激戦区・札幌 適正数の倍

収入激減

夜間診療で患者確保

医師不足と裏腹に、

都市部を中心に歯科医が過剰になっている。

中でも札幌市内は全国有数の激戦区で、

適正数の二倍にも。

患者確保のため夜間診療に走る一方、

「生活が苦しい」と、

廃業する例も後を絶たない。

(生活部 荻野貴生)

■ ■

「患者、何人来ている?」

「○×先生は60歳を契機に廃業するそうだ」―。

ここ数年、歯科医が顔を合わせると

こんな“不景気”な話が交わされる。

歯科医院の過剰が背景にあるからだ。

特に札幌市中中央区の

JR札幌駅から大通公園にかけての

約五百㍍は乱立状態。

複数の歯科が同居するビルもあり、

ビルで働く人を奪い合っているほどだ。

■ ■

国が1985年に定めた歯科医師の適正数は

人口十万人当たり50人。

2004年の道内は同76.6人で、

全国平均(74.6人)を上回る。

歯科医不足の農漁村部もあるが、

札幌市に限ると同103.5人にも。

新たに増えた歯科医師はほとんどが、

開業医や歯科医院の勤務医になっている。

■ ■

増えたのは、

一部の私大で定員を上回る学生を入学させ、

国の定員削減方針を有名無実化させた点が大きいという。

さらに、50代の歯科医は

「開業医が多くなったのは、歯科診療報酬の据え置きが要因。

不採算を理由に総合病院の歯科・口腔外科の廃止が相次いだため」

と解説する。

■ ■

過当競争から、収入も激減。

60代の歯科医は

「30年以上前は年収が2千万円を超す開業医も多くいたが、

今や大半が400万から500万円」と明かす。

実際、厚生労働相の諮問機関・中央社会保険医療協議会が調べた

賞与を含めた平均月収(2004年)は

開業歯科勤務医は55万円。

開業歯科医は122万円だが、

設備投資の返済金などを除くと、

サラリーマンとあまり変わらないという。

■ ■

札幌市の住宅街で開業する40代の歯科医は

2年前から患者確保のため、

土日も平日並みの診療体制に変えた。

「祝日以外無休で、

午後九時ぐらいまでやっているところもあり、

みんなへろへろ」

中心部の開業医も

「ビルで開業しても5千万円の資金が要る。

借金返済に追われ、

設備が古くなっても投資ができない」と嘆く。

■ ■

札幌中心部で30年以上開業している

石丸歯科の石丸俊春院長は

「歯科医が増え続けると、

過当競争で(過剰診療が増え)、

医療費が膨らむ。

財政難で保険診療が崩壊する恐れもある」

と警告する。

■ ■

過当競争を防ぐ妙案はあるのか。

北海道歯科医師会の馬場宏治常務理事は

「歯科医の地域偏在を是正するほか、

研究体制強化で大学に残れるようにしたり、

開業医の定年制を設けるのも一つでは」

と提言するが…。

(以上、北海道新聞より引用)

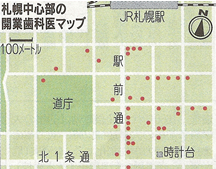

札幌歯科医師会の名簿を基に作成

赤丸●が歯科医院の位置

(地図の場所と実際の位置はずれている場合もある)

(図と説明は北海道新聞より引用)

■ ■

美容外科も札幌駅周辺は激戦区です。

昨年末から、大手チェーン店2店が、

まるで競争するかのように…

道路をはさんで向かい合わせで開業しました。

東京新宿や横浜では、

同じビルに2店が入っているところもあります。

■ ■

クリニック経営も楽ではありません。

私たち個人開業医は、

価格で大手に対抗はできません。

対抗したところで、負けるのは目に見えています。

二重まぶたの安売り合戦も、

とうとう一万円を切りました。

実際に一万円以下のクリニックへ行って…

手術を受けようとしたら、

これではできないからと、

高いコースをすすめられ…

当院へ相談に来院される方もいらっしゃいます。

■ ■

ある大手チェーン店は、

美容整形の‘安売り’は利益率が低いので

近視矯正の‘眼科’へ商売換えするそうです。

近視矯正も一時に比べると価格が下がりました。

こちらも、安売りに走ると淘汰は時間の問題です。

早くはじめて、ガッポリ儲けた者勝ち…

なんて‘医療’があってよいのか?

と考えてしまいます。

■ ■

確かに‘安くてうまい’は魅力的な言葉です。

レストランや食堂でしたら、流行ります。

でも、使っている食材が中国製…

安いのには、裏がある…

なんてことがバレると、すぐにつぶれます。

私は、しっかり治療していただけるのでしたら、

医科も歯科も

一般診療科も美容外科も

適度に安いのは、よいことだと思います。

■ ■

ただ、歯科医師が

朝早くから

夜遅くまで働いても…

借金も返せないようでは…

しっかりとした医療は受けられないと思います。

乱立と言われて、歯医者さんもお気の毒です。

■ ■

私のPMTCのように、潜在的な患者はまだまだいると思います。

昔は、歯が痛くならないと歯科を受診しませんでした。

床屋さんより安い金額で、

歯のケアーをしていただけるのでしたら、

まだまだ患者数は増えると思います。

予防歯科に力を入れると、総医療費の抑制につながります。

せっかく歯医者さんが増えたのですから、利用しようじゃありませんか!

歯医者さんにも、頑張っていただきたいと願っています。

昔の記憶

反対咬合(はんたいこうごう)

私は子供の頃に反対咬合でした。

いわゆる受け口です。

下の歯が、上の歯の前にきていました。

子供の頃に矯正をしてもらいましたが、

札幌から美唄へ引っ越してしまい、

最後まで完全にはできませんでした。

ですから、歯ならびがガタガタです。

そのため、一日に4回も歯磨きをしているのに…

歯石がたまりやすいようです。

■ ■

私が矯正治療をしていたのは、

手稲に住んでいた頃です。

手稲療養所には、北大病院から歯科の先生がいらしていました。

その頃は、北海道大学歯学部はなく、

北大病院(医学部附属病院)に歯科がありました。

私の主治医は後藤先生でした。

小さい頃から診ていただいていました。

『大きくなったら治してあげる』

と言われていて、小学校入学後に治療が始まりました。

■ ■

後藤先生は、北大病院を退職され、

札幌駅前で開業なさいました。

現在、三菱信託銀行が入っているビルの裏手に、

三井のリパークの駐車場ビルがあります。

そのあたりに、中央バスターミナルがありました。

後藤先生は、その近くで開業されました。

のちに毎日新聞社のビルができて、そちらへ移られました。

■ ■

後藤先生は優しくて痛くなかったので、

私は歯医者さんが嫌いではありませんでした。

母に連れられて、何度も後藤歯科に通院しました。

今ですと、矯正治療には何十万円もかかります。

当時は、とても安く治療していただいていました。

母が『先生、いつも申し訳ありません』と言っていたのを、

こども心に覚えていました。

■ ■

私は北大形成外科に在籍していた頃に、

唇顎口蓋裂のこどもの患者さんを、

北大歯学部矯正科と第二補綴科(ホテツカ)の先生と、

一緒に治療する機会がありました。

大浦武彦教授が、歯学部との共同治療をしていたからです。

今から考えると当たり前のことですが、

当時としては実に画期的なことでした。

■ ■

その時に、多少なりとも矯正治療のことを学びました。

(一般に医学部では歯科矯正については教えません)

小児期の矯正治療は、

チンキャップという

(チンはちんちんではなくアゴのことです)

アゴを引っ込ませるための

帽子にゴムがついた装置を夜間につけることなどからはじめます。

アゴの成長を抑えるためです。

■ ■

今から考えると、不思議なのが私の治療でした。

私は、チンキャップも矯正装置もつけませんでした。

私が受けた治療は、奥歯に冠をかぶせる治療でした。

子供なのに、銀歯になったと言われました。

そのギンバをつけたおかげで、

前歯でものが咬めなくなりました。

困ったのが、そばやラーメンでした。

■ ■

どの位の期間、そのギンバを続けたか…?

今でははっきり思い出せません。

私はおそらく骨格性反対咬合という、

下アゴの骨が前に出る病気だったと思います。

今でもアゴは少し出ています。

ただ、その矯正治療のおかげで

私の反対咬合は治りました。

■ ■

矯正装置もつけず、手術もしないで…

反対咬合が治ったので、

後藤先生に感謝しています。

その後、永久歯が萌出(ホウシュツ)した時には、

美唄や夕張の歯科で治療していただきました。

もう少し、後藤歯科に通院して、

永久歯萌出後に歯ならびを矯正しておけば…

ガタガタの歯が快くなっていたかも知れません。

■ ■

私は、ガタガタの歯ならびでも満足しています。

顎関節症でアゴが痛いこともないですし、

ものもよく咬めます。

デコボコしているので、

お手入れが大変ですが…

年に4回、

美人の歯科衛生士さんにキレイにしていただいて…

とても感謝しています。

これからも、歯は大切にしようと思っています。

医学講座

PMTC

今日は歯医者さんへ行きました。

表題のPMTCとは…

Professional Mechanical Tooth Cleaning

ピー・エム・ティー・シーと読みます。

プロフェッショナル・メカニカル・ツゥース・クリーニングです。

■ ■

簡単に言うと、歯医者さんで歯石を取っていただき、

歯の定期検診をしていただくのです。

歯科衛生士さんにブラッシング指導と

歯のクリーニングをしていただきます。

私は自宅近くの歯医者さんに、

3ヵ月に一度通院しています。

■ ■

私の歯ならびはガタガタです。

そのため、一日に4回も歯磨きをしているのに…

歯石がたまりやすいようです。

自分ではしっかりしている‘つもり’でも…

プロが見ると磨き残しがあります。

歯科では写真も撮って見せてくださいます。

拡大された私の歯は、思わずゲェが出るほど汚れています。

■ ■

私はタバコも吸わないのに…

よく歯が茶色く変色します。

歯科では着色というそうです。

おそらくお茶やコーヒーがつくのだと思います。

PMTCをしていただくと、歯石が取れて、

その上、歯も真っ白になります。

口の中が、さわやかになります。

■ ■

ネットで検索すると…

1万5千円もする歯科クリニックもあるようです。

私が行っている歯科では、保険診療で診ていただけます。

今日の費用は2,670円でした。

約1時間30分もかけて丁寧にしていただきました。

先生と衛生士さんに感謝です。

その上、痛みはほぼゼロです。

衛生士さんの腕がよいのだと思います。

■ ■

これで2,650円では、申し訳ないと思います。

保険に支払う総額は8,910円です。

保険外で1万5千円のクリニックより6,000円以上安いのに…

丁寧で痛くなくて最高です。

こうして、定期的に歯科で診ていただくと

結果的に将来の医療費削減につながると思います。

歯が悪くなると、全身に影響します。

一年に4回PMTCを受けることを是非おすすめします。

私はネットで検索して、その歯医者さんを見つけました。

その先生も日記を書いていらっしゃいました。

院長の休日

死刑制度に対する考え

私が‘愛読’している、弁護士の高橋智先生の、

2008年4月16日のSammy通信に、死刑制度について記載されていました。

高橋先生や日弁連の基本的な考えは、

死刑制度は廃止すべきだと読み取れました。

先生の文中に

死刑に頼らず、

犯罪の防止に市民が参加して検討をする時期に来ているのではないだろうか?

厳罰化しても、

犯罪は減らないと言うことを

刑事裁判官の最前線にいる弁護士ほど痛感している。

■ ■

また、

再犯率を下げるかは刑事政策

(刑務所が教育プログラムを持つこと、犯罪の予防政策等)や、

家庭問題の対処にかかってきている。

とも記載されていました。

私は、平凡なごく普通の一般人です。

以前の日記にも書きましたが、

オウム真理教の教祖のような人が、

この世の中に存在する限りは、

死刑制度は必要だと私は思います。

■ ■

私が札幌医大で法医学を習った時のことです。

法医学の教授は、東京都監察医務院で経験を積まれた、

八十島信之助先生でした。

八十島先生は、慶応大学医学部のご出身。

講義は明快で、とても楽しく勉強になりました。

私は法医学が好きでした。

講義中に、八十島先生が言われた言葉を覚えています。

‘医学は人間の生命を助ける学問です。’

‘日本には死刑制度があるため、

法医学は間違った判断をすると、人を死に至らせることがあります。’

八十島先生が、死刑制度について、

われわれ学生に、講義中に述べられた記憶はありません。

■ ■

死刑囚といえど、死刑を執行された後で、

死亡を確認するのは医師の仕事です。

これをするのが矯正医官です。

札幌刑務所では、死刑を執行するため、

札幌刑務所の矯正医官になると、

死刑囚の死亡確認という仕事があると聞いたことがあります。

■ ■

医療従事者として、死刑囚の死亡確認はつらい…と聞いたこともあります。

確かに、裁判官といえども誤審をすることも考えられます。

私は、死刑廃止運動をなさる方が叫ばれているように、

死刑を存続しても犯罪率が減らないから、

死刑を廃止すべきだという理論には賛成できません。

■ ■

死刑囚には、『死をもって罪を償う(ツグナウ)』というより、

死刑囚によって殺された犯罪被害者の家族の怨念(オンネン)があります。

『こんな殺され方をされたのだから、犯人には極刑を望みます。』

という家族や社会の恨みがあります。

犯人も『どうせ死刑だから早く死刑にしてくれ』という人もいます。

■ ■

どんな平和な国にも犯罪者はいます。

いつの時代にも、犯罪や戦争がありました。

残念ですが、どんなに優れた人が担当しても、

‘刑務所の教育プログラム’で、

死刑囚が簡単に矯正できるとは思えません。

この世に生きている限り、

必ず再犯の恐れがある罪人はいます。

■ ■

私は、自分にも人にも厳しい人間です。

悪意を持って何人も殺したような犯罪者は、

やはり死刑にすべきだと思います。

そうしないと、再犯の可能性がある人はいなくならないし、

無念の死を遂げた、

被害者も被害者の家族も一生浮かばれません。

裁判官や検察官、弁護士さんには、

誤審をしないように、しっかり調べていただき、

後悔のない裁判をすればよいと思います。

私の考えは間違っているでしょうか?