医学講座

ボトックス

平成20年3月6日、朝日新聞朝刊の記事です。

もっと知りたい

ボツリヌス菌整形は安全か?

毒素注射「実績豊富な所で」

筋肉のけいれんなどを和らげる注射薬

「ボトックス」

を使った患者が死亡したり

呼吸不全になったりした事例があり、

米食品医薬品局(FDA)が

薬との因果関係の調査に乗り出した。

国内でも顔のしわ取りなどに広く使われているが、

そもそも注射薬の成分であるボツリヌス菌の毒性はどれほどなのか。

「プチ整形」ブームに影響するのだろうか。(松村北斗)

■ ■

ボツリヌス菌を用いた美容施術は安全なのか。

中村うさぎさんが施術を受けた

タカナシクリニック新宿(東京都)の

高梨真教理事長は、「適切な施術なら問題はない」と太鼓判を押す。

同クリニックは1998年以降、

ボトックスを患者の顔や体の部位延べ4万ヵ所以上に注射してきた。

■ ■

しわ取りや顔を小さく見せる場合に3、4ヵ月ごとに注射。

効果が薄れると繰り返す。

費用は病院によって差があるが、

タカナシはしわ取りで1回5万2500円だ。

■ ■

国内では米アラガン社のボトックスと、

仏イプセン社のディスポートが広く使われている。

(注:仏イプセン社は朝日新聞社の誤りです)

(正しくは、英イプセン社です。made in UKと記載されています)

中国製も両社製の半額ほどで出回っている。

■ ■

ボトックスが国内で承認されている効能は

まぶたや片側顔面のけいれん、

頭や首の筋肉のこわばりで首がねじれたりする症状の三つ。

国内製造販売元グラクソ・スミスクライン(東京)は

講習を受けた整形外科医らに使用する医師を限っており、

美容整形では個人輸入して、

医師の判断で使っているのが実情だ。

■ ■

けいれんなどの治療も美容のしわ取わも、原理は同じ。

ボツリヌス菌の毒素が、

筋肉を動かす神経伝達物質アセチルコリンの放出を妨げる作用を利用する。

筋肉が繰り返し収縮して

皮膚が折れ曲がる所にできる表情じわを、

筋肉をまひさせて消すのだ。

■ ■

米国ではボトックスがみけんのしわ取りでも認可されている。

国内ではグラクソ社がこの効能の承認を厚生労働省に申請中だ。

国立感染症研究所によると、

ボツリヌス菌の毒素は極めて強く、

人間の致死量は注射で2?グラム(1?は100万分の1)。

グラクソ社によると、

ボトックスで1800~3千単位に相当する。

■ ■

高梨理事長は、

美容整形で顔の一カ所に注射するのは10~15単位だと話し、

「数力所に注射したくらいでは致死量にほど遠い。

米国での死亡や重体例は技術的なミスがあった可能性がある」。

■ ■

ボトックスは米国では1990年代から広がっていた。

国内ではいつから始まったのか。

1999年に美容雑誌「VoCE」(講談社)が特集したところ問い合わせが殺到した。

編集にかかわった美容エディター近藤須雅子さんは

「注射で済む手軽さと数ヵ月で元に戻る安心感が人気を呼んだ。

ここ数年は定着した感がある」と話す。

■ ■

手術を伴ねない「プチ整形」の人気が高まるにつれて、

ボトックスをめぐる苦情も増えた。

「まゆが動かなくなった」

「数年前に注入した部分に炎症が出た」

といった相談が各地の消費者相談窓口に寄せられている。

■ ■

日本美容外科学会理事長の一瀬正治・千葉学医学部教授は

「顔の筋肉や構造に詳しい形成外科専門医や、

実績が豊富で評判がよい所を選ぶべきだ」と助言する。

美容整形が盛んな韓国では、

ポトックスがより「過激」に使われている。

声の震えやかすれが就職や仕事上、

不利になると考える女性がのどに注射している。

3、4ヵ月に一度済州島から飛行機を使って

ソウルの大学病院に通う大学3年生の女性は

「とても痛いが、

もうすぐ就職活動なので面接で声が震えるのではないか不安」。

注射代は1本20万ウォン(約2万2千円)はかかるそうだ。

■ ■

メ モ

米国での症例

米食品医薬品局(FDA)の発表によると、

ボツリヌス中毒の可能性がある重体患者や死者の多くは小児で、

脳性まひに伴う手足のけいれんなどの治療にボトックスを使っていた。

この目的での投与は米国でも適応外。

FDAに対応を要請した米消費者団体は

「成人を含む87人が入院し、16人が死亡した」

としている。

製造元の米アラガン社はこれまでに美容用ボトックスは

100万人以上に施療されてきた。

その中に死亡との因果関係が証明された例一件もない」としている。

■ ■

中村うさぎさんが整形体験

「劇的に若返る」

「老いは避けられない」

どんな思いでボトックス美容を受けるのか。

実体験をエッセーに繰り返し書いている

小説家中村うさぎさんに尋ねた。

ブログにも

「劇的に若返らせてくれる、魔法みたいな注射と記している。

■ ■

最初のボトックス注射は2002年春。

みけんのしわを取ってみた。

新宿のホストクラブに通い詰め、

2千万円近く散財した直後。

若い女性がホストにちやほやされるのが侮しかった。

直後は自分の顔でない感じがしたが、すぐに慣れた。

■ ■

2度目の注射は同年秋。

女優の奥菜恵さんにどこまで似せられるかに挑戦した。

「工ラ」を減らして小顔に見せるため、

□を動かす筋肉にボトックスを注射。

とがったあご、

高い鼻にするため別の薬品も注射した。

■ ■

この2回は女性雑誌編集部の提案だったが、

その後、

自分の意思で肌のたるみを取るなどの整形手術に踏み切った。

ボトックスは今も約1年に一度みけんとエラに注射してもらう。

■ ■

「美醜は他人の評価ではなく自意識の問題」

と中村さん。

容姿にずっとコンプレックスを抱いてきたのが、

整形で多少解放されたという。

一方で50歳を迎え、

自身を

「表面をコーティングしたミカン」

と表現する。

表はつるつるでも、

老眼など体内は衰えているという意味だ。

いくらあらがっても老いや死は避けられない。

整形で痛感したそんな現実を受け止めるつもりだと話す。

■ ■

中村うさぎさん

ボツリヌス菌の毒素製剤

ボトックス(左2本)、ディスポート(右)

(以上、朝日新聞より引用)

■ ■

高梨先生や一瀬先生のコメントの通り、

ボトックスは正しく使えば、安全な「魔法の薬」です。

私は、高須先生が開かれた国際美容外科学会で、

本物の中村うさぎさんを、間近で見て、お話ししましたが

実にお若く美しい方でした。

■ ■

「表面をコーティングしたミカン」でも

しわシワになったミカンよりはずっとキレイで、

商品価値も増し、高く売れます。

見た目がよければ、味も美味しく感じるはずです。

私は、自分自身が今年54歳になるので、

同じ昭和29年生まれの、午年(ウマドシ)の方がいらっしゃると

とても‘ひとごと’とは思えなくなります。

キレイで長生きして、ボケない老後を生きたいと願っています。

医療問題

安心してできる‘お産’

札幌市産婦人科医会(遠藤一行会長)が

札幌市の産婦人科二次救急からの撤退を、

市に申し入れています。

「各病院の負担が重く、これ以上は担いきれない」

という現場からの切実な声です。

産婦人科医の減少で二次救急を毎日交代で引き受ける医療機関が、

四年前の14から5ヵ所も減少しました。

■ ■

各医療機関の担当回数が二週間で1回から

一週間で1.3回程度に増え、

担当医から

「産婦人科は慢性的な人手不足で、

受け持ち患者の診療と出産で手いっぱい。

これ以上、救急を分担できない」と悲鳴が聞こえてきます。

■ ■

平成20年3月5日の北海道新聞朝刊に、

これについて、

札幌市の担当者と遠藤一行先生の

それぞれのコメントが掲載されています。

札幌市の言い分は、一晩に来る患者数が眼科より少ないので、

緊縮財政の札幌市には、予算がない。

妊婦さんは、何かあっても、かかりつけ医に行くので

行政が産婦人科救急医療を整備する必要がない。

という言い分に聞こえました。

■ ■

札幌市の言い分で気になったことがあります。

産婦人科医会が求めた、

分娩費用を払わない‘生み逃げ’に

遭った時の費用を何とかして欲しいというものです。

札幌市は、市が負担すると、

‘どうせ市で負担してくれるのだから…’

と‘生み逃げ’する人が増える恐れがあるので、市では負担しない。

という理論です。

さすがは、弁護士さん出身の上田市長の理論ですね。

■ ■

医療側の私に言わせると…

確信犯的に‘生み逃げ’する人がいないとは言いません。

ただ、出産費用を払いたくても、

払えない人がいるのではないでしょうか?

社会保険にも、

国民健康保険にも、

入っていない妊婦さんがいるのではないでしょうか?

少子高齢化対策を真剣に考えているのなら、

分娩費用はすべて国費負担。

なんて政策があってもよいのではないでしょうか?

■ ■

保険に入っている人は、

社会保険や国保から、直接、病院やクリニックに支払われる。

保険に入っていない人は、

国費で分娩費用を賄う。

漁船に当て逃げする、軍艦を造って維持する費用や

道路の予算で、道路以外の物を買うお金を倹約すれば…

出産費用、全額国費負担政策はできないのでしょうか?

■ ■

このままだと、産婦人科医を目指す医師や医学生はゼロになります。

安心してお産ができる病院やクリニックがなくなります。

いくら志(ココロザシ)の高い医師でも、

夜も寝ないで働いて、神経をすり減らしてリスク管理をして、

挙句の果てに、‘生み逃げ’されて自分の病院は倒産では…。

産婦人科なんて、やってられるかって思いませんか?

■ ■

何度も書いていますが、お産にはリスクがつきものです。

100%安全なお産なんてありません。

産婦人科は、次の日本を作るために、なくてはならない診療科目です。

札幌市単独では無理だと思います。

国で、産婦人科(特に産科)医療をもう少し真剣に考えて欲しいと思います。

札幌市内の民間病院でお産をするには、

予約金35万円を前払いしなくてはならないようです。

昔の記憶

父の誕生日

今日、3月4日は、私の父(本間寛ユタカ)の誕生日です。

大正15年3月4日に、樺太(カラフト)、今のサハリンで生まれました。

父方の祖父は、郵便局勤務で樺太に住んでいました。

豊原→泊居(トマリオロ)と転勤し、泊居で生まれのが父です。

今日で、82歳になります。

■ ■

父は、5人兄弟の2番目です。

姉が一人、弟が一人、妹が二人です。

全員歳をとっていますが、存命です。

私が子供の頃の父は、短気でよく怒っていました。

今の私に、よく似ていると思います。

(私もよく怒ります…)

■ ■

父が生まれて間もなく、祖父は樺太から札幌へ転居。

勤務先も、郵便局から国鉄に変わりました。

祖父は、郵便局でも、国鉄でも、通信関係の仕事をしていました。

父は、子供の頃から、学校の勉強はあまり得意ではなかったと言います。

普通の中学(今の高校)ではなく、札幌工業高校へ進学しました。

木材工芸科という、家具などを作る学科で、

卒業記念に、居間に置く家具(茶箪笥チャダンス)を製作したそうです。

■ ■

父の世代は、第二次世界大戦に徴兵されました。

父も、通常ですと徴兵されました。

医学、薬学の学校に進学すると、徴兵免除になったので、

仙台にあった、東北薬学専門学校へ進学しました。

父の姉が薬剤師だったことも影響したのでしょうか?

■ ■

仙台で薬学を勉強して、薬剤師になりました。

戦争も終戦になりました。

札幌へ戻った父は、終戦の年、昭和20年9月に、

現在のJA北海道厚生連の前身である、

北海道農業会本部厚生部に勤務しました。

■ ■

薬剤師として、鵡川(ムカワ)厚生病院などに勤務したそうです。

北海道農業会を退職して、

築別炭鉱病院薬局→三菱砿業㈱手稲療養所薬局と

炭鉱病院の薬局に定年まで勤務しました。

退職後の昭和61年4月から、

秋山愛生舘㈱大曲物流センターに管理薬剤師として勤務。

昭和63年3月31日に秋山愛生舘㈱を退職。

■ ■

その後は、一時、薬剤師人材斡旋会社などで働いていました。

アポテーカバンク北海道という会社でした。

一生に一度だけ、そこの社長になりました。

数年前までは、たまに頼まれて薬剤師の仕事をしていました。

ここ2~3年は、もっぱらチェリーの散歩が日課になっていました。

そのチェリーも昨年6月に亡くなりました。

■ ■

薬剤師だけあって、薬のことは何でもよく知っています。

私は、何かわからないことがあると、すぐに電話で聞きます。

電話をすると、たいてい母が出ます。

私「じいちゃんは?」

かわるね。

父「あぁ。どうした…?」「あぁ。そうか。」

会話は短く、用件はすぐに終わります。

親子の会話はあまりありませんが、

父も、この日記を読んでくれています。

■ ■

私が、札幌西高校へ進学した、昭和45年から、

三菱南大夕張炭鉱病院を退職した、昭和61年まで、

16年間も、父は夕張で単身生活をしていました。

当時、三菱南大夕張病院には、数人の先生がいました。

父を含めて、単身赴任が過半数でした。

■ ■

私は、子供の頃はよく父と喧嘩をしていました。

父が、60歳台~70歳台までは、よく喧嘩をしていました。

『クソおやじ!』とよく怒っていました。

さすがに、最近はあまり喧嘩をしません。

私は、よく父と喧嘩をしていましたが、

子供の教育のために、

単身生活をしてくれた父に感謝しています。

大学に合格した時も

医師免許を取得した時も

一番先に報告したのは父でした。

特に、一浪で、札幌医大に合格した時には喜んでくれました。

昨年暮れには、急性胆嚢炎になって入院しましたが回復しました。

このまま、ボケ老人にならず、元気でいて欲しいと願っています。

医療問題

診断書

北海道で、医師の診断書が原因となった事件が2件問題となっています。

一件目は、滝川市の2億円にも上る、タクシー代金の不正請求。

こちらは、暴力団と関係がある夫婦が、

滝川から札幌まで一回数十万円の介護タクシーで通院が必要という

北大病院の‘先生’が書いた診断書が原因です。

■ ■

北大の先生は、おそらく一回の通院費が数十万円とは、

‘知らないで’書いたと思います。

生活保護(医療保護)で治療を受けるには、医師の意見書が必要です。

私も、区役所の保護課から依頼されて書くことがあります。

幸い、札幌美容形成外科を受診なさる方は、

本当に‘医療’が必要な方で、何の問題もありません。

■ ■

高額納税者の方でも、

滝川から札幌まで一回数十万円のタクシーは使いません。

逆に、一回数十万円のタクシーを使っている人は、

高額納税者にはなれません。

滝川市の近くには、砂川市立病院という総合病院があります。

だいたいの治療は砂川で受けられる筈です。

■ ■

もう、一件は、札幌市内の耳鼻科の‘先生’が書いた、

障害認定の診断書です。

身体障害者福祉法という法律で、指定された先生しか書けません。

指定医といいます。

かなりの書類を揃えて審査に出して、認定を受けて初めて指定医になれます。

平成20年3月3日の北海道新聞朝刊に、

以前、この耳鼻科の先生のところで働いていたという女性の‘告白’が掲載されていました。

■ ■

それが事実とすると、

どんなに優秀な弁護士がついていても、

その耳鼻科の先生の責任は免れないと思います。

医師の診断書は、重みのある書類です。

診断書があれば、会社も学校も休めます。

入学試験も、再試験を受けられる場合があります。

それだけに、私たちは慎重に書きます。

■ ■

医学部で診断書の書き方を正式に教える時間は多くはありません。

せいぜい、数時間だと思います。

私の頃は、医事法制という講義がありました。

そこで、ある程度の知識を得たと思いますが、定かではありません。

だいたいは、卒業してから、実際に書類を前にして

‘先輩’から教えてもらって書き方を学びます。

■ ■

最先端の医学研究ではないので、

あまり熱心に診断書の書き方を教える先生もいません。

‘診断書の書き方’なんて本があって、

それを見るのが一番です。

私は、医学部で、もう少し診断書の持つ重みとか、

もし、虚偽の診断書を書いたら、

このような処罰があるとかということを教えるべきだと思います。

■ ■

私が、労災病院に勤務していた時のことです。

ある科の先生が怒っていました。

仕事ができないなんて診断書を書けるか!?

病院に来た時は、痛いいたいと言ってるのに、

診察室を出たとたんに、元気100%。

病院の後で、

新装開店になったパチンコ屋に行くって

仲間と話していたそうだ。

その‘患者’は、

診断書を書いてくれない先生に悪態をついて、

こんな病院、二度と来ねぇぞ~~

と出て行ったそうです。

私は、医師たるものは、

毅然とした態度で診断書を書かなければならないと思います。

昔の記憶

医師としての価値

世の中は医師不足です。

特に地方の医療機関は、医師不足で困っています。

昨日まで、3回にわたり、

北海道新聞に掲載された、

市立札幌病院NICUのことを記載しました。

私の心のどこかに、

美容外科医なんて

形成外科医なんて

新生児科医や救急医に比べて、

価値の低い医師さ。

という自分を卑下した意識があります。

■ ■

国は、医師不足解消のために、医師養成を急いでいます。

北海道では、札幌医大と旭川医大の入学定員を

2009年度入学生から増員しました。

私は、国の政策に懐疑的です。

かつて、国策で作った、

防衛医科大学校卒業生のうち、

現在まで、防衛医官として、

防衛省職員のままの‘先生’は

何%いらっしゃるのでしょうか?

■ ■

もちろん、防衛医科大学校を卒業後は、

最低9年間は、防衛省に勤務しなくてはならないという、

‘義務年限’がありました。

ところが、現実には、

お金を払って義務年限を免除してもらい、

晴れて自由の身になった‘先生’が

何人もいらっしゃいました。

そのため、

義務を免除するために必要な‘お金’を

増やしたという話しを聞いたことがあります。

■ ■

なぜ、防衛医大出身の先生は

防衛省を退職したのでしょうか?

医師として働く魅力が乏しいから、

防衛省を退職して、

民間の医療機関に就職したり

ご自分で開業したりしたのではないでしょうか?

■ ■

人間は、やりがいがあって、

仕事に見合った報酬を得られれば、

簡単には、職場を変えないものです。

市立札幌病院新生児科の先生は、

助からないと思われた、500㌘の赤ちゃんを救命して、

立派に育っていく様子を、お母さんとともに喜ぶことができて、

両親や祖父母からも感謝されて…

だから、36時間勤務でも、辞めないで働けるのだと思います。

■ ■

私は、毎日、朝から深夜まで仕事をしています。

日記の更新やメールの返事は、

午前0時を過ぎていることもよくあります。

私が、市立札幌病院に勤務していたのは、30歳台後半でした。

当時は、今よりもっと働いていたと思います。

北大に通って、研究もしていました。

自分にとって、医師としての青春時代だったと思っています。

■ ■

私は、その頃に、救急部や未熟児センターへ行くのが好きでした。

自分にとって未知の世界だった救急医療の現場や

触っただけで、壊れそうな赤ちゃんを助けることに

少しでも、医師としてお手伝いできることに、魅力を感じていました。

皮膚のキズが少しでもよくなると、

お母さんと一緒に喜びを共有できました。

■ ■

今は、形成外科や美容外科の手術をしています。

もう、総合病院の形成外科医として働くことはありません。

私は形成外科の手術も美容外科の手術も好きです。

人をキレイにして、喜んでもらえるのは嬉しいことです。

遠くから、この日記を読んでくださって、

メールでご相談を受けることもあります。

■ ■

面識がない方から、ご相談を受けても、

できる限りのご返事を差し上げているつもりです。

ただ、どんなにキレイに手術をしても、

どんなに丁寧に手術をしても、

わたしたち、美容形成外科医ができることは、

体表面のキズや形を治すことです。

人の命を助ける‘医師’よりも、

価値が低いような気がしています。

私はもう救急医にも新生児科の医師にもなれません。

自分の美容形成外科医としての職責を

できるだけ誠実に果たしたいと考えています。

医学講座

500㌘の赤ちゃん㊦

平成20年2月27日、北海道新聞朝刊の記事です。

500グラムの命みつめて

高度新生児医療の現場から㊦

危機乗り越え母の腕に

知識集積し「23週後半」可能

■ ■

赤ちゃんは母親を目で追い、

「ウー、ウー」とおねだりするような声を上げた。

母親は

「抱いてほしいのね」

と語りかけ、優しく両腕で包み込んだ。

■ ■

妊娠24週の緊急帝王切開で誕生した女児。

市立札幌病院総合周産期母子医療センター

新生児集中治療室(NICU)では当時、

522㌘と最小だったが、

生後5ヵ月で体重3㌔、

身長は二倍の50㎝に成長した。

NICUの保育器を出て、ベツドに移った。

■ ■

出生後、1000㌘未満の超低出生体重児に多い

慢性肺疾患が3回悪化した。

担当した平尾文音看護師は

「慢性肺疾患の危機を三度も乗り越えた赤ちゃんは、初めて」

と振り返った。

■ ■

同センターでは今、

妊娠23週後半で赤ちゃんを誕生させることが可能になった。

「23週」は1990年まで人工妊娠中絶が許された期間。

同センターの服部司・新生児科部長は

「新生児医療は、かつて赤ちゃんが生存不能だった領域に踏み込んだ」

と語る。

■ ■

新生児医療は、

超低出生体重児の未熟な肺の機能を補う薬

「人工肺サーファクタント」の開発や、

人工呼吸器など医療技術の発達で大きく進歩した。

その過程で、NICUの新生児科医らが赤ちゃんと向き合い、

新生児の生理と病態に関する知識を集積してきたことが、

進歩を支えている。

■ ■

同センターでは五人の新生児科医が、

当直から連続36時間にも及ぶ厳しい勤務を、

月数回こなす。

看護師とともに、

各種モニター装置を監視し、

体温測定や輸液管理、

たんを取り除くための気管内吸引などの仕事は、

ほぼ一時間ごと。

保育器の中で大半は自ら泣くことのできない、

声なき赤ちゃんのサインを読み取る。

■ ■

NICU加算が付いた赤ちゃんの医療費は

一日8万5千円。

乳幼児医療費助成制度があり、

家族負担には直結しないが、

社会的には大きなコストを強いる。

■ ■

新生児科専門医となるにも

医学部卒業後、8年間の研修が必要だ。

障害が残る恐れのあるかもしれない赤ちゃんの発達を、

退院後も見守る態勢も重要だ。

■ ■

服部部長は

「高度な周産期医療は公的支援がなければ立ちいかない。

赤ちゃんを出生直後から治療するNICUのコストは、

その後の疾病や障害に費やす社会的資源を抑制できると考えれば、高くはない。

何より、社会の構成員として元気な赤ちゃんを送り出す意義は大きい」と話す。

■ ■

市立札幌病院で約30年、

新生児医療一筋に歩んだ服部部長は、

NICUにいた子どもたちの力強い未来を確信する。

「私が担当して、成人になった子は大勢いる。

一方で障害がある子や身体や知能の発達が遅れる子もいるが、

家族の愛情を受けて課題を克服し、

自分なりの人生を歩んでいるのです」

■ ■

522㌘で生まれた赤ちゃんは退院に向け、

肺の発達を待っている。

両親は娘に、

人に優しく、

そして希望を持って生きてほしいという願いを込めて

「優希奈」

という名前を付けた。

母親は言う。

「無事に生まれるかどうかさえ難しいと言われたのですから、

心配するときりがありません。

今はただ、生まれてくれて、ありがとう」と。

■ ■

<メモ>

1999年に中村肇・神戸大学医学部小児科教授(当時)らが、

1990年出生の超低出生体重児の9歳児の全国調査を集計した。

それによると、就学状況は

普通学級が87%、

障害児学級が4.3%、

養護学級が5.6%、

盲学校が3%。

小学校入学時に60%の親が不安を持ったが、

最終的に97%の親が

「子は楽しく学校に通っている」

と答えている。

■ ■

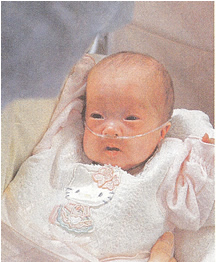

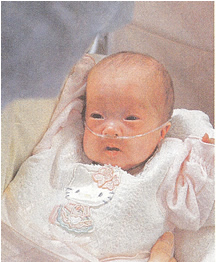

市立札幌病院のNICUで

初めて保育器を出て母に抱かれた

超低出生体重児の赤ちゃん

(伊丹恒撮影)

(以上、北海道新聞より引用)

■ ■

先日いらした患者様です。

お母さんと、ご一緒にいらっしゃいました。

紹介者の欄に○○と書いてありました。

私:「ひょっとして、○○◎◎ちゃんのご紹介ですか…?」

「覚えていらっしゃるのですか?」

私:「えぇ……」

「もう、短大生になりました。元気です。」

私の姪になります。

私:「あぁ……」

「病棟が違うのに、よく往診にいらしていただいた。」

と姉が申しておりました。

■ ■

◎◎ちゃんは、

私が市立札幌病院で治療させていただいた赤ちゃんでした。

もう短大生になったんだぁ!

と感慨深いものがありました。

ちょうど、その後で、北海道新聞にこの記事が連載されました。

■ ■

毎日まいにち当直をして、36時間勤務の先生。

服部先生も中島先生もとても素晴らしい方です。

新生児科の専門医は、

美容形成外科医より、ずっと立派に見えます。

地味なお仕事ですが、

たくさんの子供たちを救ってくれています。

■ ■

北海道新聞に掲載された、優希奈ちゃん。

酸素を投与するチューブが少し痛々しいです。

私の友人や同僚の子供さんも、かつてこのような赤ちゃんでした。

もう、立派に高校生や大学生になっています。

赤ちゃんの顔の左側に見えているのが、

お母さんがかぶった、NICU用の帽子です。

最初は、

手を洗って、

帽子をかぶって、

予防衣を着て、

自分の赤ちゃんと対面します。

■ ■

この記事を書いてくれた、

北海道新聞社の山本哲朗さんという記者さんも、

市立札幌病院新生児科の素晴らしさに驚かれたことと思います。

妊娠・出産は、女性だけに神様が与えられた特権です。

男は、どんなに偉そうにしていても、子供は生めません。

赤ちゃんを産んで、育てるというのは大変なことです。

普段から健康管理に気をつけて、

元気な子供を生むことが一番大切です。

もし万が一、母体や赤ちゃんに異常があった時に、

最先端の医学で助けてもらえるシステムが、

日本のどこに住んでいても、

平等に受けられるといいのに…と思います。

医学講座

500㌘の赤ちゃん㊥

平成20年2月26日、北海道新聞朝刊の記事です。

500グラムの命みつめて

高度新生児医療の現場から㊥

『横綱』

呼吸維持に細心の配慮

慢性肺疾患の進行抑制

■ ■

市立札幌病院9階の、

総合周産期母子医療センターの新生児集中治療室(NICU)。

妊娠24週で生まれた女の子の体重「522㌘」は、

その時入院していた赤ちゃん20人の中で一番小さかった。

身長26㎝の体はコードに覆われ、

顔の表情も人工呼吸器用チューブを固定する装具のため、

よく見えない。

人工呼吸器が規則的に酸素を送る音や、

監視モニターのアラームが鳴り響く室内で、

泣き声も上げずに静かに横たわる。

■ ■

「横綱だね」。

服部司(ハットリ サトシ)・同センター新生児科部長(59)は、

慈しみ(イツクシミ)を込めてそう思った。

最も手がかかるという意味。

20台の保育器のうち、最もナースステーションに近い場所に寝かされた。

■ ■

息を吸う時、肋骨が引き込まれる陥没呼吸が続く。

乱れる呼吸は体力を奪う。

体重は一日10㌘ずつ増えたかと思うと、反対に減る日もあった。

超低出生体重児の赤ちゃんは、

体温の喪失を防ぐため温度36度、

湿度100%近い保育器で管理する。

■ ■

さらに呼吸管理が課題だ。

500㌘台の赤ちゃんは肺が成熟しておらず、

人工呼吸器での管理が長くなるためだ。

唇から身長の3分の1、

7㎝も挿入したチューブは、

赤ちゃんが動くと気管を傷つける恐れがある。

痰(タン)も除去しなければならない。

「口からの気管挿管が痛々しくて」。

両親は、直視できなかった。

■ ■

この赤ちゃんも超低出生体重児に多い

「慢性肺疾患」を発症した。

人工呼吸器で、

肺に高濃度酸素が直接、

しかも強く吹き付けられることで肺組織を傷つけ、

線維化を進め肺の機能を損なってしまう。

■ ■

この治療のため、

主治医は特効薬「ステロイド」(副腎皮質ホルモン)を3回、投与した。

ステロイドは線維化を抑制する劇的な効果があるが、

成長を抑制、免疫力を落とすなど副作用も強い。

両親には

「もろ刃の剣。本当は使いたくない」

と隠さず説明。

そのつど承諾を得た。

■ ■

自発呼吸できるようになった53日目、

人工呼吸器が外された。

体重は854㌘に。

鼻から空気圧を送り呼吸を楽にする

CPAP(シー・パップ)(持続気道陽圧呼吸)装置が付いた。

のどに管を入れる人工呼吸器に比べ肺への負担が軽く、

なにより慢性肺疾患の進行を抑えた。

■ ■

生後3ヵ月、

体重が1500㌘を超えたころを最後に、

ステロイド投与の必要がなくなった。

「これでヤマを越えた」。

NICUにホッとした空気が流れた。

■ ■

〈メモ〉

市立札幌病院のNICUには、

早産や出産後になんらかの異常が認められた赤ちゃんを含め、

年間約300人が入院する。

その中で、

リスクの高い1000㌘未満の超低出生体重児は

年間30人前後で、

2007年は過去最高の37人。

その「生存退院率」は

2001年以降の平均で94.6%。

全国で200ヵ所を超えるNICUでも、

高い数字となっている。

保育器、人工呼吸器や各種医療モニター装置が

ぎっしりと並ぶ市立札幌病院のNICU

(伊丹恒撮影)

(以上、北海道新聞より引用)

■ ■

私が、市立札幌病院に在職していた時に、

担当させていただいたのは、

主に体表面に何らかの異常がある新生児。

最初は、

正直なところ…、

触るのも…、

おっかなびっくりでした。

■ ■

新生児室に入る前には、手術前のように入念に手洗い。

予防衣を着用して、

帽子を被りマスクをして入りました。

保育器(確かコットと呼んでいました)の中に手を入れると…

温かく、湿度もあって、ちょっと別世界でした。

■ ■

ある日、生後間もない赤ちゃんを手術することになりました。

生まれつきの病気で、すぐに手術をする必要がありました。

保育器の中で手術はできないので、

手術室一部屋を保育器と同じ環境にしました。

■ ■

室温36℃。

医師も看護師も全員汗だく。

サウナの中の手術のようでした。

昨日の日記に、

産婦人科の先生が手術をしている写真がありました。

右端の先生が、鉢巻をしています。

‘市OR’と書いてあります。

市立札幌病院、Operating Roomの略です。

鉢巻は、汗が額から落ちるのを防ぐためにします。

とても懐かしく、見ていました。

■ ■

産婦人科、新生児科、中央手術室、NICUと

多くの設備、人的資源を必要とします。

特に、NICUのナースは…

内径2㎜の気管内チューブから、

痰を吸引するというとても繊細な仕事を要求されます。

汗まみれになって、手術を担当する先生。

夜も寝ないで、手当をするNICU担当の先生、ナース。

私は、母体や赤ちゃんに異常があれば、

一番に市立札幌病院をおすすめします。

医学講座

500㌘の赤ちゃん㊤

平成20年2月25日(月)から、3日間にわたり、

北海道新聞生活欄に

「500㌘の命みつめて」という記事が連載されました。

山本哲朗さんの署名記事です。

私がかつて勤務した、市立札幌病院で取材されています。

NICU(エヌ・アイシーユー)という、新生児の集中治療室のお話しです。

私が20年前に実際に、新生児医療の現場を見た経験から、

とても興味深く読ませていただきました。

今日から、3日間にわたり、記事を引用して、日記に掲載します。

■ ■

平成20年2月25日(月)北海道新聞朝刊の記事です。

500グラムの命みつめて

高度新生児医療の現場から㊤

24時間懸命のリレー

医師が連携 処置手早く

■ ■

母、36歳、妊娠24週目。

札幌市内の病院から

市立札幌病院「総合周産期母子医療センター」に救急搬送された。

重度の妊娠高血圧症候群と、

胎盤が子宮口をふさぎ出血の恐れがある前置胎盤で、

母子ともに生命が危ぶまれた。

「帝王切開が、母子の命を救う唯一の道だ」。

■ ■

診察した医師の決断は速かった。

赤ちゃんは、体重が522㌘、

身長は26㌢。

執刀した産科医の片方の手のひらに載る女の子。

だが、産声は響かなかった。

ぐったりして、自発呼吸がない。

早産の赤ちゃん特有の、

鮮紅色で体内が薄く透けて見えるような皮膚が、

酸素不足から暗紫色のチアノーゼ状態になり始めていた。

■ ■

通常の出産は妊娠40週。

24週の胎児は、仮に生まれても、育つことはできないといわれる。

体の機能が不十分で細菌への抵抗力もない。

最も問題なのは、肺が未成熟で自ら呼吸ができないことだった。

■ ■

産科医は、へその緒を切った赤ちゃんを、

待機していた新生児集中治療室(NICU)の新生児科医に託し、

母体の治療を進めた。

総合周産期母子医療センターは、

産科の母体・胎児集中治療室(MFICU)と新生児科のNICUからなる。

国の基準を満たす施設がセンターに指定され、

危険なお産や赤ちゃんに問題が想定される妊婦を受け入れる。

■ ■

道内では、市立札幌病院と釧路赤十字病院の二施設で、

さらにもうーヵ所が指定の申請中だ。

市立札幌病院の本来の受け入れ範囲は道央圏だが、

稚内や帯広など各地から患者が集中し、

6床あるMFICU、9床のNICUとも満床状態が続く。

■ ■

産婦人科部長の晴山仁志理事(58)は言う。

「危険度の高い妊娠や出産の処置は、

産科医と新生児科医が24時間連携し、

母体と胎児の管理、

緊急帝王切開と新生児救命にあたることができる、

当院のような施設でないと無理。

MFICUとNICUの空きがある限り、

受け入れるのが私たちの使命です」

■ ■

産科医から赤ちゃんを託された新生児科医は、

すぐに蘇生処置に取りかかった。

鼻と目にマスクを当て、

伸縮製のパッグを握って濃度100%の酸素を肺に送り込み、

しぼんでいる肺を広げようとした。

■ ■

30秒ほど酸素を送ると、

人工呼吸器用チューブを気管に入れる。

内径2㎜のチューブを、

赤ちゃんの薄く小さな口から正確に7㌢、

声門と気管分岐点との中間まで挿管する。

「よし届いた」。

新生児科医は安堵(アンド)のつぶやきを漏らす。

■ ■

一連の処置はわずか5分。

赤ちゃんは手術室に持ち込まれた移動式保育器に横たえられた。

保育器は手術室のある4階から9階のNICUに向かった。

体重500㌘未満の赤ちゃんはかつて、

医学的に生存不能とされていた。

新生児医療の現場では今、

その生存不能の領域で、「命のリレー」を懸命に続けている。

(山本哲朗が担当します)

■ ■

〈メモ〉

出生体重により、

2500㌘未満を「低出生体重児」、

1500㌘未満を「極低出生体重児」、

医学的に最も危険な1000㌘未満を「超低出生体重児」と分ける。

日本小児科学会が

主要医療施設で調査した500㌘以上の超低出生体重児の死亡率は

1980年の55.3%が、

2000年には15.2%まで減少した。

■ ■

医師不足、診療休止―。

過疎化する医療現場の一方に、

数百㌘の赤ちゃんの命を見守る先端の医療がある。

道内に2ヵ所ある総合周産期母子医療センターの一つ市立札幌病院から、

「500㌘」の命の誕生を報告する。

■ ■

市立札幌病院の総合周産期母子医療センターで行われた帝王切開手術

母体搬送などハイリスク妊婦の出産は、帝王切開となるケースが多い

(伊丹恒撮影)

(以上、北海道新聞より引用)

■ ■

私の友人や、同僚の奥さんも、

市立札幌病院で極低出生体重児を出産しました。

子供たちは、全員大きく立派に育っています。

ほんとうに、1000㌘もなかった赤ちゃんが、立派に育っています。

もう成人式を迎えた子供もたくさんいます。

■ ■

私が、市立札幌病院に勤務したのは、もう20年前です。

その当時は、1000㌘未満の子供が助かると‘すごい’と言われていました。

当時は新生児科という‘科’はなく、小児科の未熟児センターと呼ばれていました。

5階の小児科病棟の一角にありました。

私は、服部先生や中島先生に呼んでいただき。

よく往診に出かけていました。

■ ■

市立札幌病院の新生児科は、すごいところです。

先生とスタッフの‘神業’ともいえる、

まさに神の手で、

助かりそうもない赤ちゃんを助けてくれます。

私は、公立病院はこういうところにお金をかけるべきだと思います。

あと2回、新生児科のNICUについてご紹介します。

院長の休日

今日のわんこ

私はあまりTVを見ません。

TVを見る時間がなかったですし、

今もゆっくりTVを見る時間はありません。

楽しみにしている番組が、

朝の‘めざましテレビ’に出てくる今日のわんこです。

フジテレビ系列(北海道ではUHB)で、

朝7:54頃から、 毎週月曜日~木曜日に放送されます。

■ ■

日記に書こうと思って、Googleで検索して、

昨日の放送分までのわんこがHPに載っているがわかりました。

今日(2月27日)に放送されたのは、

華子と大助という、2匹のコーギーで、

みかん農家で飼われている、わんこでした。

みかんの皮を上手にむいて食べていました。

毎日、かわいいわんこを見て、癒されています。

■ ■

愛犬のチェリーが天国へ旅立ったのが、

昨年の6月18日でした。

かわいい雌のシェルティでした。

晩年は、あまり世話も散歩もさせてやらず、

家内と私の父が、もっぱら面倒をみてくれていました。

■ ■

15歳3ヵ月という、イヌとしては大往生の年齢でした。

悪性リンパ腫ができましたが、

苦しむこともなく、安らかに天国へ旅立ちました。

今は、西区琴似の雪の下で眠っています。

■ ■

幸い、家内も私もペットロスにもならず…

次のイヌを飼うこともなく生活をしています。

最近、たまにペットショップを覗いています。

やはり、気になるのがシェルティです。

■ ■

チェリーが小さい時に似ている…

チェリーの眼に似ている…

などなど、

チェリーのことをよく想い出します。

ペットショップでシェルティを見かけることは、

あまり多くありません。

■ ■

今のところ、次のイヌを飼う予定もないので、

しばらくは、

今日のわんこや

よそのわんこ

を見て、癒されようと思っています。

今日のわんこ

フジテレビより引用

医学講座

口臭

平成20年2月24日、朝日新聞日曜版beの記事です。

元気のひけつ

口臭

舌のブラッシングで清潔に

ある時、鏡の前で思い切り舌を出してみると、

舌の中ほどから奥にかけて白っぽくなっていることに気づきました。

普段から口臭がするのでは、

と気になっているので鏡に口の中をよく映して見ます。

白っぽいのは何?

ひょっとしたらこれがー。

■ ■

日本歯科大の八重垣健教授は

「虫歯や歯周病のない健康な人で

口がにおうのは、

舌苔と呼ばれるものが大きな原因と考えられます」

と言う。

■ ■

舌苔は、

はがれ落ちた口腔の粘膜の細胞や細菌が

舌に付いてできる。

鏡で見つけた白っぽいものがそうだという。

読んで宇のごとく、

舌の表面に苔のように張り付く。

■ ■

舌は、

糸状乳頭という、

凹凸のある組織で覆われているので、

細菌が引っかかりやすい。

この舌苔が分解されると、

硫黄化合物になる。

■ ■

やっかいなのは、

揮発性で、

息と一緒に口から出て不快なにおいが

人の鼻に届く。

例えると、

「夏場、生ゴミを腐らせちゃったにおい」

と八重垣さん。

■ ■

口臭は大なり小なり誰にでもある。

人は普段からかいでいるにおいには慣れてしまうから、

自身の口臭には気づきにくい。

でも、自分の口からそんなにおいが出ていると思うと、

ぞっとする。

■ ■

ますます不安を募らせて、

新潟大医歯学総合病院の口臭測定器で口臭を測ってもらった。

ストローのようなものを口でくわえて約1分。

硫化水素とメチルメルカプタンが検出された。

ともに、

においの原因となるが、

「他人がにおいを感じるほどの量ではない」

と言われてほっとした。

■ ■

もっとも体調の変化でにおいの強さは変わる。

朝起きた時に自分で口臭に気づくのは、

睡眠中は唾液の量が減ってつばをのみ込む回数も減り、

細菌が増えやすいから。

■ ■

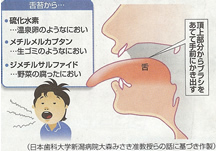

においの元になる舌苔を除去するにはどうしたらいいのだろうか。

日本歯科大新潟病院の大森みさき准教授に聞いてみた。

「舌専用ブラシを使ってブラッシングすることです」。

舌専用ブラシは、

最近ではドラッグストアなどでも手に入る。

■ ■

「歯ブラシは毛が硬くて舌が傷つきやすい。

また、毛の長さがあって舌の奥の方まで入れにくいので、

やはり、舌専用ブラシがいいですね」

鏡を見ながら舌を出し、

舌苔が付着している部分にブラシを入れて、

奥から手前へ引いてかき出す。

これを数回繰り返すが、

力を加え過ぎて舌の表面を傷つけないように注意する。

こすりすぎて

乳頭を傷つけることのないようにしなければいけない。

■ ■

実は、よくかんで食べることも、

口臭を予防することになる。

食べ物が舌の上を通る時、

舌苔を削り取るからだ。

■ ■

新潟大学大学院医歯学総合研究科の宮崎秀夫教授は、

介護を受ける高齢者の口の健康管理の必要性を説く。

抵抗力が下がると、

口で繁殖しだ菌が体内に入って肺炎などを引き起こす危険性があるからだ。

「寝たきりの人にとって、

おいしく食べて、

周囲の人と会話することこそ大事なリハビリ。

口臭が原因で会話が滞らないようにするには、

介護者の協力が不可欠です」と強調する。(宮島祐美)

■ プラスα ■

「口臭外来」を受診する患者の中には、

測定器で測っだ結果、

におわないと判定されてもなお口臭に過敏になって

「自分は口臭がある」

と訴える人がいるという。

■ ■

においをなくすのではなく、

弱める意識で舌のブラッシングをすることが大切だ。

においにまず気づくのは、

日頃、最も近い距離にいる家族だ。

「『お父さんの口、におうよ』

と言える家庭環境こそ、口臭予防の第一歩です」

と宮崎さん。

■ ■

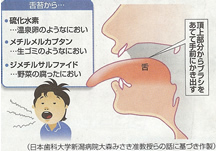

舌ブラッシングの注意点

①鏡を見ながら、前方に舌を出す

②吐き気を起こさないよう、ブラッシング時は息を止める

③舌を出した際、頂上の位置から ブラシを当てる

④ブラシを舌の奥に入れ、手前に 引いて舌苔をかき出す

⑤数回磨いたら、ブラシについた舌苔を洗い流す

■ ■

・硫化水素…温泉卵のようなにおい

・メチルメルカプタン…生ゴミのようなにおい

・ジメチルサルファイド…野菜の腐ったにおい

頂上部分からブラシをあてて手前にかき出す

(日本歯科大学新潟病院大森みさき准教授らの話に基づき作製)

(以上、朝日新聞より引用)

■ ■

口臭で悩んでいる方は、ワキガ以上に多いのではないでしょうか?

口臭と入力して検索すると、さまざまなページが出てきます。

サプリメントや怪しげな薬まであります。

口臭に一番関係があるのが、歯科です。

歯周病や口腔内の疾患でも口臭の原因になります。

■ ■

医科で関係が深いのが、耳鼻咽喉科。

舌の病気や

扁桃腺、

中咽頭(チュウイントウ)という喉(ノド)の奥。

ここにガンができることもあります。

私は耳鼻咽喉科の先生と

たくさんのガン患者さんの手術をしました。

舌の奥に、

見慣れないできものができて…

痛くないので放置していたら、

ガンだった…という方もたくさん診察しました。

■ ■

唾液分泌が少なくなる病気もあります。

シェーグレン症候群といいます。

こうの内科の河野通史先生がご専門です。

[札幌市中央区大通西24丁目1-10円山公園メディカルビル3F]

[電話:011-631-1181]

[元市立札幌病院リウマチ血液内科部長]

唾液分泌が少なくなると…

口腔内がカラカラになり、

細菌が繁殖して臭います。

交感神経の過緊張でも、

唾液分泌が少なくなります。

緊張していると臭いがする人は、これが原因と考えられます。

■ ■

顔にガンができて

放射線治療を受けると、唾液が出なくなります。

とても辛い症状です。

小さなペットボトルに水を入れて携帯し、

常に、口を潤(ウルオ)していると症状がよくなります。

ポカリスエットの200mlボトルがおすすめです。

中味は水がよいと思います。

口臭で悩んでいる方は、

かかりつけの歯科、耳鼻咽喉科などでご相談なさってください。

ポカリスエット200mlボトル

小さいので携帯に便利です

大塚製薬HPより引用