医学講座

藤女子大_花川キャンパスを北16条に集約

今日は2025年12月17日(水)です。

12月15日の猛吹雪の影響で、

帯広⇔釧路のJRが不通になっています。

激しい波で浸食され、

JR根室線音別おんべつ―白糠しらぬか間の護岸壁や路盤が流失しました。

線路が海に近いので波にやられました。

12月27日までに復旧させようとしています。

年末の繁忙期を前に大変なことです。

■ ■

今日の北海道新聞の記事です。

藤女子大 2027年度に石狩・花川キャンパスを移転 札幌・北16条キャンパスに集約

学校法人「藤天使学園」(札幌市北区)は、2027年4月に藤女子大学の「花川キャンパス」(石狩市)を「北16条キャンパス」(札幌市北区)に移転、集約すると発表した。札幌市中心部へのキャンパス統合で、交通アクセスの向上と教育環境の充実を図り、少子化が進む中での入学者数の増加を目指す。

藤女大は花川キャンパスのウェルビーイング学部、北16条キャンパスの文学部の2学部制。同法人によると、花川キャンパスは1991年築で老朽化しており、地下鉄駅に近い北16条キャンパスに集約することで通学しやすい環境の提供も目的としている。

入学者数は減少傾向で、2025年度の入学者数は2021年度比103人減の350人。定員充足率の低迷を受け、27年度からウェルビーイング学部の食環境マネジメント学科の募集を停止する。同学部の他2学科は残る。26年度の2学部の募集は予定通り継続する。(矢野旦)

藤女子大花川キャンパス。2027年4月に札幌市の北16条キャンパスに集約される(藤天使学園提供)

(以上、北海道新聞より引用)

■ ■

藤女子大は北海道の名門女子大です。

2023年に天使大学と合併しました。

名前も藤天使学園になりました。

カトリック系の大学です。

私の人生に大きな影響を与えてくださった、

矢野雋輔やのしゅんすけ先生は、

藤女子大の教授でした。

■ ■

知り合いのお医者さんが藤女子大の教授をしていました。

恩師、大浦武彦先生の奥様、

故大浦憲子様も藤の卒業生です。

名門藤女子大でも入学者数は減少傾向という道新の記事を読んで驚きました。

少子化の影響だと思います。

花川キャンパスには行ったことがありません。

写真を見るときれいな大学です。

北16条キャンパスに集約して学生数が増えることをお祈りしています。

医学講座

布団にくるまって厚着して_約3万6000戸が停電

今日は2025年12月16日(火)です。

昨日の北海道内15日大荒れで、

道東や日高地方で最大約3万6000戸が停電しました。

まだ停電が復旧していない地域もあります。

一時間でも早い復旧をお祈りしています。

今日のYahoo!ニュースです。

■ ■

「布団にくるまって厚着して」“記録的大雪”最大約3万6000戸が停電 北海道

急速に発達した低気圧の影響で、北海道は記録的な大雪となりました。最大で約3万6000戸が停電するなど影響も広がっています。

最大3万6000戸が停電…学校も休校

一夜にして、一気に降り積もりました。

雪かきする住民

「14日はそんなに積もってない」

(Q.住宅の壁にも雪が付いている)

「湿っているからじゃないか。重たい」

水分を含んだ雪が付着した電線が、重みで垂れ下がります。北海道内では最大で約3万6000戸が停電しました。釧路市では、休校になった小学校も。

学校関係者

(Q.パソコンとかも)

「全て起動していない」

廊下は薄暗く、教室の明かりもつきません。

学校関係者

「15日中に除雪を終わらせて、何とか16日には登校できるようにしたい」

家にいても、電気で制御する暖房器具は頼れません。

自宅が停電した人

「寒いから防寒ズボン、防寒ジャンパー。どうすることもできないよ。七輪で暖を取るしかない」

タイヤが埋もれてしまった車を、通りがかった車が助けます。

男性

「雨降ったんです。雨まじりで(雪が)重たくて。やっと出てきた」

(Q.12月にこれだけ一気に降るのは)

「初めて。いつもだったらクリスマスくらいまで雪降らないから」

冬の嵐で“観測史上最大”相次ぐ

オホーツク海から吹き込んだ“冬の嵐”。上標津では最大瞬間風速40.5メートル、観測史上最大の暴風です。湧別町では、街路樹が電線を巻き込んで倒れ、道路を塞ぎます。北見市の最深積雪53センチは平年の3.5倍です。15日は、北海道の各地で観測記録が更新されています。遠軽では14日午後8時〜15日午前8時までの12時間で60センチの雪が降りました。観測史上最大です。

雪かきする住民

「前の晩にも2回除雪して、今朝起きてこれなので。なかなか体力を使うことなので大変ですね」

湿った重い雪で除雪が難航。JRによると、札幌〜釧路を結ぶ特急おおぞらなど、合わせて104本が運休になりました。

“重い雪”で電線切断…地元企業は

停電は、夕方になっても続いていました。雪国でも“経験のない”事態に、地域の建設会社が動きます。備蓄しているストーブやカイロを、停電で暖房が使えない市民に貸し出すことをSNSなどで知らせました。

自宅が停電した人

(Q.どうやって暖を取っている)

「今は寝室で、子どもも臨時休校になったので、布団に3人でくるまって厚着して」

村井建設 中岡裕二さん

「ある程度の大雪になるのかな、風も強いのかなと思ってはいたが、ここまでとは思っていなかった」

(Q.釧路で電気を使えないと)

「大変です。すごく大変。特にこういう冬場は」

(Q.暖を取れない)

「仰る通り」

避難所も開設…復旧作業続く

夜、真っ暗な住宅街で、懐中電灯を手に歩く住民に出会いました。

自宅が停電した人

(Q.電気はつかない)

「真っ暗。ろうそくを今つけています」

(Q.暖はどうですか)

「取れていない」

釧路市では一時、避難所を4カ所開設しました。家に向かうと。

自宅が停電した人

(Q.電気ついた)

「ついちゃった」

(Q.今ちょうどつきましたよ)

「うん」

北海道では今も懸命の復旧作業が続いています。

自宅が停電した人

「ほっとした。電気ないとね」

(Q.何時間ぶりですか)

「14日の午後11時くらいから、ついたり消えたりが始まったから。何時間なんだろう。半日以上だよね」

生活への影響が長引く“重い雪”になった理由。釧路などの太平洋側で、この時期としては高めの気温となったことで、湿った大雪となりました。

(以上、Yahoo!ニュース、テレビ朝日より引用)

■ ■

北海道では2018年9月6日の北海道胆振東部地震で、

ブラックアウトになりました。

9月だからよかったです。

冬の停電は大変です。

テレビ朝日の取材にあるように、

布団にくるまって厚着しかないです。

今の家庭には七輪も炭もありません。

病院も電源がないと暖房を入れられません。

2018年には自家発電装置の油切れが問題になりました。

日高地方、道東やオホーツク海側の方にお見舞い申し上げます。

JR北海道の特急おおぞらは帯広ー釧路間を部分運休しています。

医学講座

北海道内15日大荒れ

今日は2025年12月15日(月)です。

昨日の今日14日~明日15日_北海道は猛吹雪・大雪、

札幌はそれほど積もりませんでした。

大変なのが道東やオホーツク側です。

今日は新聞休刊日なので、

道新電子版の記事です。

■ ■

北海道内15日大荒れ 中札内68センチ降雪 新千歳40便以上が欠航

急速に発達する低気圧の影響で、北海道内は15日、冬型の気圧配置が強まり大荒れとなる見通しだ。JR北海道によると、15日も札幌と網走、釧路などを結ぶ特急14本を含む計77本を運休または部分運休する。15日午前6時35分現在、網走市で約5820戸、釧路市で約4560戸、日高管内えりも町で約3150戸など、道内で計約20600戸が停電している。

札幌管区気象台によると、15日午前8時までの24時間降雪量は、十勝管内中札内村上札内で68センチ、オホーツク管内遠軽町で63センチに達し、9地点で12月の観測史上最多を更新した。

気象台は16日午後6時までの24時間降雪量を日本海北部と南部、太平洋側東部、オホーツク海側北部と南部でいずれも40センチと予想。最大瞬間風速はオホーツク海側北部と南部の海上などで25メートル、陸上で23メートル、波は太平洋側東部で7メートル、オホーツク海側で6メートルなどと予想しており、猛吹雪や吹きだまりによる交通障害、暴風、高波に警戒を呼びかけている。

降雪の影響で、JRは15日、釧網線の全線の運転を終日見合わせる。このほか、15日は始発から、石勝線の新夕張―新得(午後2時ごろまで)、根室線の新得―帯広(午前11時半ごろまで)と帯広―釧路(午後2時ごろまで)、花咲線の釧路―根室(午後1時半ごろまで)、石北線の上川―遠軽(午後4時ごろまで)と遠軽―網走(午後2時半ごろまで)の運転を見合わせる。

新千歳空港発着の航空便は15日、午前7時過ぎの時点で東京便や女満別便など計40便以上の欠航が決まっている。丘珠空港発着便は、釧路便、函館便など少なくとも計9便が欠航する。

北海道中央バス(小樽)は15日、札幌と函館、帯広、釧路などを結ぶ都市間バス6路線で計50本以上の運休を決めた。北海道バス(札幌)は、札幌と帯広、釧路、北見を結ぶ各都市間バスを計7本運休する。北海道北見バス(北見)は15日の札幌―網走の都市間バス計18本の運休を決めた。この影響で、16日も2本を運休する。くしろバス(釧路市)は15日、釧路-札幌間の都市間バスを終日運休。十勝バス(帯広)なども同日の帯広-札幌間の都市間バスを全便運休する

商船三井さんふらわあ(東京)は、15日深夜の苫小牧―大洗(茨城県)、16日深夜の大洗―苫小牧の各便を欠航する。ハートランドフェリー(稚内)は稚内市と利尻、礼文両島を結ぶ計10便、オクシリアイランドフェリー(檜山管内奥尻町)は同管内江差町と奥尻島を結ぶ計2便を15日、それぞれすべて欠航する。

旭川開発建設部などによると、15日午前0時半ごろ、上川管内上川町層雲峡の国道273号線の晴雲橋付近で雪崩が発生した。けが人はいないという。この影響で、同日午前2時15分ごろから、町大学平―十勝管内上士幌町三股間の31.3キロを通行止めにした。解除の見通しは立っていない。ほかにも各地で道路の通行止めが相次いでいる。

電柱などの破損も起きている。根室市危機管理課によると、電線被害や屋根の破損などは少なくとも15件ある。 根室署によると、納沙布岬に近い珸瑤瑁(ごようまい)で電柱が倒壊して道路を塞いでいる。けが人はいない。網走市北9西2付近では電柱が傾いている。

各市町村の教育委員会は15日、釧路、十勝、オホーツク管内を中心に、少なくとも小中高など168校を臨時休校する。(工藤俊悟)

道路に垂れ下がった電線=15日午前6時20分、釧路市新富町(小川正成撮影)

雪の重みで垂れ下がった電線=15日午前7時5分、釧路市柏木町(小川正成撮影)

断続的な停電が相次ぎ、信号機や街灯が消えた北見市内=15日午前5時20分(星野雄飛撮影)

北見市の北見郵便局前で雪かきをする職員=15日午前6時5分(舘山国敏撮影)

長距離バスの運休を知らせる電光表示=12月15日午前6時30分、札幌市中央区の北海道中央バス札幌ターミナル(畠中直樹撮影)

(以上、北海道新聞電子版より引用)

■ ■

今日は比較的気温が高く凍結していませんでした。

大雪で困るのが停電です。

冬に大雪になると電線に雪が付着します。

この雪の重みで送電線が揺れたり、

電線が切れることがあります。

2012年に登別や室蘭で大規模停電がありました。

停電で困るのが暖房です。

電気がないと暖房が入りません。

停電の地域に早く電気が通ることをお祈りしています。

医学講座

今日14日~明日15日_北海道は猛吹雪・大雪

今日は2025年12月14日(日)です。

Yahoo!ニュースに猛吹雪・大雪の情報が載っていました。

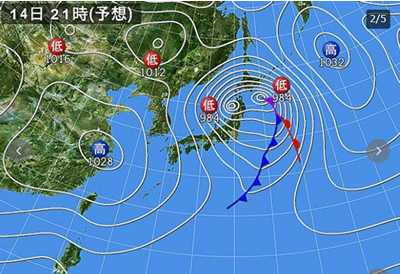

今日14日~明日15日 北海道は猛吹雪・大雪 東北・北陸も大荒れ 交通障害の恐れ

今日14日から明日15日にかけて、急速に発達する低気圧の影響で、北海道から北陸は大荒れの天気となるでしょう。北海道は暴風雪や大雪によって車の運転が困難になるなど交通障害が発生する恐れがあります。東北や北陸も暴風や大雨に警戒が必要です。

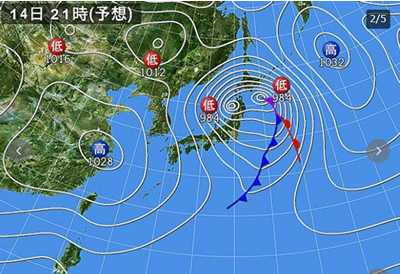

二つの低気圧が急発達 北海道~北陸は大荒れの天気の恐れ

今日14日は、低気圧が日本海を発達しながら北東に進んでいます。また、前線を伴う別の低気圧が四国の南を発達しながら北東に進んでいます。

今日14日は、四国の南の低気圧が急速に発達しながら本州の太平洋側を通って北海道付近に進み、日本海西部の低気圧も急速に発達しながら東北へ進むでしょう。

明日15日は、東北付近の低気圧は不明瞭になりますが、北海道付近の低気圧が千島近海に進み、日本付近は冬型の気圧配置となる見込みです。

これらの急速に発達する低気圧の影響で、北海道から北陸にかけては、今日14日から明日15日にかけて大荒れの天気となるでしょう。

北海道は暴風雪・大雪に警戒 東北と北陸は暴風や大雨の恐れ

北海道から北陸では今日14日から明日15日にかけて、非常に強い風が吹くでしょう。北海道では雪を伴って猛吹雪となる所がある見込みです。

今日14日から明日15日にかけて予想される最大風速(最大瞬間風速)

北海道地方 28メートル (40メートル)

東北地方 25メートル (35メートル)

北陸地方 25メートル (35メートル)

北海道から北陸では今日14日から明日15日にかけて、大しけとなる所があるでしょう。

今日14日から明日15日にかけて予想される波の高さ

北海道地方 7メートル

東北地方 6メートル

北陸地方 6メートル うねりを伴う

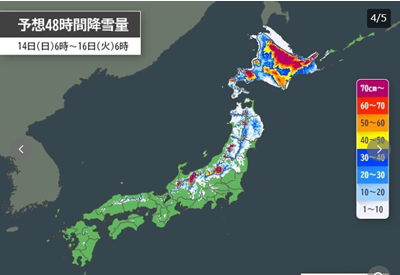

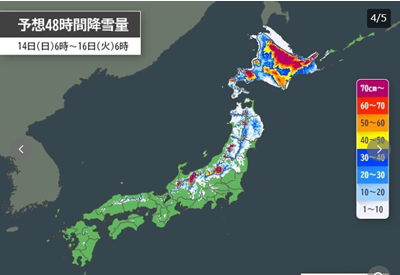

北海道では今日14日から明日15日にかけて、普段雪の多くないオホーツク海側や太平洋側を中心に警報級の大雪となる所があるでしょう。

明日15日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、

北海道 70センチ

その後、明日15日午前6時から明後日16日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、

北海道 50センチ

東北や北陸は平野部では雨が強まり、大雨となる恐れがあります。また、山沿いでは雪が強まる所があるでしょう。

北海道では暴風雪や大雪によって車の運転が困難になるなど交通障害が発生する恐れがあります。不要不急の外出は避けるなど、警戒が必要です。また、根室地方では、高潮による低い土地の浸水に厳重に警戒してください。

東北や北陸も暴風による建物の被害や交通障害に警戒し、高波による船舶や沿岸施設への被害に警戒してください。大雨による土砂災害にも注意・警戒が必要です。

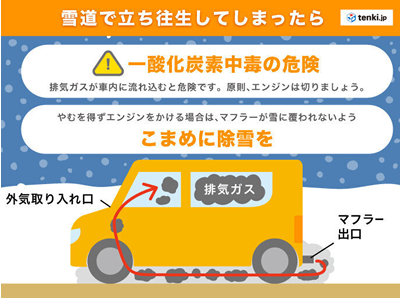

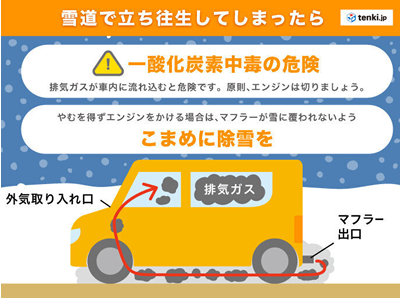

雪道で立ち往生 一酸化炭素中毒に注意を

もしも雪道で立ち往生してしまった場合、一酸化炭素中毒に注意が必要です。

車が雪に埋まったときは、原則、エンジンを切りましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。窓を開けて換気しても、窓の開口量や風向きなどの条件によっては、一酸化炭素中毒の危険が高まることがあります。

防寒などでやむを得ずエンジンをかけるときは、マフラーが雪に埋まらないように、こまめにマフラーのまわりを除雪してください。雪道を運転する場合は、万が一に備えて、除雪用のスコップや防寒着、毛布などを車内に用意しておくとよいでしょう。日本気象協会 本社 吉田友海

(以上、Yahoo!ニュース、tenki.jpより引用)

■ ■

上の天気図を見ると、

強そうな低気圧が2つもあります。

48時間予想降雪量は札幌と新千歳空港近くも真っ赤です。

交通障害や飛行機の欠航が心配です。

70㎝の降雪はきついです。

お天気の神様にお願いします。

どうかあまり降らせないでください。

医学講座

エアポート指定席840円→1000円_2026年春から

今日は2025年12月13日(土)です。

昨日は寒くて雪が降って大変でした。

札幌の市電まで一部で不通になりました。

これから冬になると大変です。

今夜もお天気が荒れる予報です。

今日の北海道新聞の記事です。

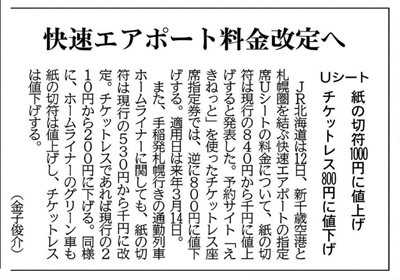

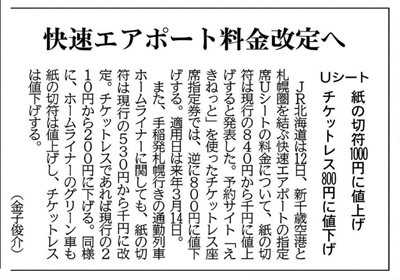

エアポート指定席840円→1000円 2026年春から チケットレス800円に値下げ

JR北海道は12日、新千歳空港と札幌圏を結ぶ快速エアポートの指定席Uシートの料金について、紙の切符は現行の840円から千円に値上げすると発表した。予約サイト「えきねっと」を使ったチケットレス座席指定券では、逆に800円に値下げする。適用日は来年3月14日。

また、手稲発札幌行きの通勤列車ホームライナーに関しても、紙の切符は現行の530円から千円に改定。チケットレスであれば現行の210円から200円に下げる。同様に、ホームライナーのグリーン車も紙の切符は値上げし、チケットレスは値下げする。(金子俊介)

新千歳空港と札幌圏を結ぶ快速エアポート=2024年7月

(以上、北海道新聞より引用)

■ ■

私はよく快速エアポートを利用します。

指定席Uシートは利用していません。

高いからです。

40分くらいなら立っています。

もちろん空席があれば座ります。

どうやら紙の切符は絶滅危惧種のようです。

同じ道新の紙面にSきっぷとRきっぷが廃止されると出ていました。

スマホやネットを使えない高齢者にはつらいと思います。

医学講座

北海道内各地で大雪

今日は2025年12月12日(金)です。

午前中に地震がありました。

私は手術中でした。

揺れましたが問題ありませんでした。

昨日から雪が降りました。

私の感覚では30㎝くらいかな? …と思っていたら、

札幌は24時間で21㎝でした。

まだ降るようです。寒いです。

今日の北海道新聞電子版の記事です。

■ ■

北海道内、各地で大雪 降雪は12日深夜まで続く見通し

冬型の気圧配置が強まった影響で、北海道内は12日、各地でまとまった雪となった。札幌管区気象台によると、午前8時までの24時間降雪量は、留萌市で35センチ。降雪は深夜まで続く見通しで、気象台は吹雪や吹きだまりによる交通障害に注意を呼び掛けている。

24時間降雪量はこのほか、夕張市で31センチ、石狩管内新篠津村で30センチ、紋別空港(紋別市)で28センチなど。札幌市中央区は16センチだった。

午前8時半現在、高速道路は道央道の江別西インターチェンジ(IC)-美唄ICで通行止めとなっている。全日空(ANA)は新千歳と羽田、釧路、稚内などを結ぶ18便の欠航を決めた。

冷え込みも厳しく、午前6時までの最低気温はオホーツク管内滝上町で氷点下17.7度など、道内174観測地点のうち131地点で平年を下回った。

13日午前6時までの24時間降雪量は石狩、空知、後志管内で最大40センチとなる見通し。同じ地域に雪雲が集中した場合は警報級の大雪となる可能性があるという。

気象台は12日夕から深夜にかけて大雪や吹雪、吹きだまりによる交通障害に注意を呼び掛けている。(竹田菜七)

まっとまった雪が降り、札幌市民も早朝から除雪に追われた=12日午前7時10分、札幌市中央区北10西24(岩崎勝撮影)

まとまった雪が降り、朝から出動した除雪車=12日午前7時10分、札幌市中央区北10西24(岩崎勝撮影)

今季一番の寒さとなった札幌市内では、温度計が氷点下4度を表示。厚手のコートを着込んで歩く人の姿が見られた=12日午前6時30分、札幌市中央区大通西3(中本翔撮影)

まとまった雪に見舞われた札幌市内=12日午前6時40分ごろ、札幌市中央区(久保耕平撮影)

(以上、北海道新聞より引用)

■ ■

嫌な雪がやってきました。

早朝から写真を撮ってくださった、

北海道新聞の記者さんに感謝いたします。

降雪が夜まで続く地方があるようです。

札幌市内はそれほど降っていません。

これ以上降ってほしくないです。

雪が降っている時に地震はこまります。

今冬の雪と地震を心配しています。

医学講座

いっぺんに降りすぎ_札幌

今日は2025年12月11日(日)です。

朝からすごい雪です。

Yahoo!ニュースです。

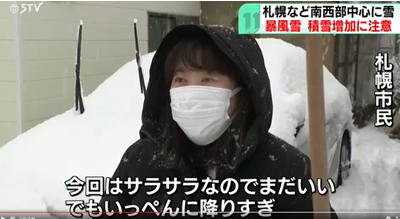

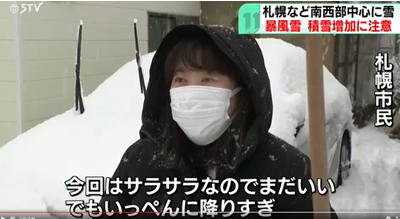

「いっぺんに降りすぎ」本格的な雪で一気に冬景色 札幌24時間で13センチ 夕方にかけて注意

前線を伴う低気圧が発達しながら北海道の南を通過している影響で、札幌を含む南西部を中心に未明から雪の降り方が強まっています。

夕方にかけて断続的に雪や風が強まる見込みです。

札幌は一夜にして本格的な雪の季節が訪れました。

12月11日午前11時までの24時間で13センチの雪が降り、住民は雪かきに追われています。

(札幌市民)「今回はサラサラなのでまだいいかな、でもいっぺんに降りすぎ」

前線を伴う低気圧が発達しながら北海道の南を通過している影響で、札幌や小樽など南西部を中心に雪の降り方が強まっています。

余市では午前11時までの24時間で31センチの雪が降っています。

夕方にかけてオホーツクや後志地方などで雪や風が強まる見込みで、夜までに20センチ前後の雪が降る見通しです。

(以上、Yahoo!ニュース、STVニュース北海道より引用)

■ ■

とにかく朝からすごい雪です。

昨日まで土が見えていたのに、

一夜にして雪景色です。

新千歳空港では遅れや欠航が出ています。

12月中旬に入ったばかりなのに、

いっぺんに降りすぎです。

お天気はなかなか思うようになりません。

医学講座

後発地震注意情報2025

今日は2025年12月10日(水)です。

地震のことが昨日のYahoo!ニュースに載っていました。

初の「後発地震注意情報」、今後1週間の「特別な備え」呼びかけ…青森で震度6強・3道県で計51人けが

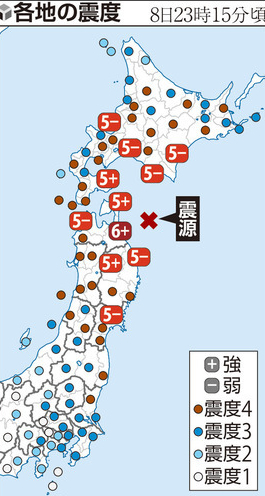

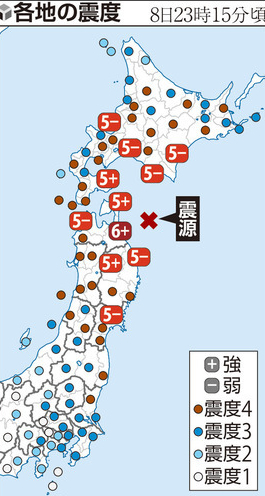

青森県八戸市で震度6強を観測した同県東方沖を震源とする地震を受け、気象庁は9日午前2時、地震の規模がより大きな「後発地震」が発生する可能性が相対的に高まったとして、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を初めて発表した。対象地域に今後1週間の特別な備えを呼びかけた。

地震は8日午後11時15分頃発生。震源の深さは54キロ、地震の規模を示すマグニチュード(M)は7.5と推定される。

北海道と東北の太平洋側などでは一時、津波警報や注意報が発表され、岩手県久慈市で70センチの津波を観測したが、9日朝までに全て解除された。震源地付近では9日午後8時までに震度1~4を観測する地震が計17回起き、地震活動が活発な状況が続いているとみられる。

読売新聞の9日午後5時時点の集計では、北海道、青森、岩手、宮城、福島の5道県で最大9282人が避難した。北海道、青森、岩手の3道県で計51人が負傷し、青森県では高校の寮生1人が避難の際に転んで肩の骨にひびが入った。住宅被害は、北海道と青森県で計4件確認された。

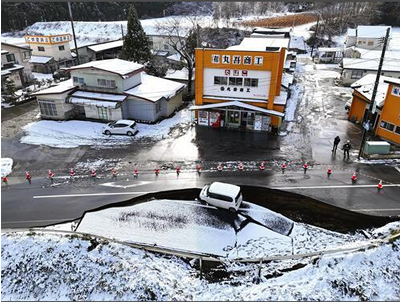

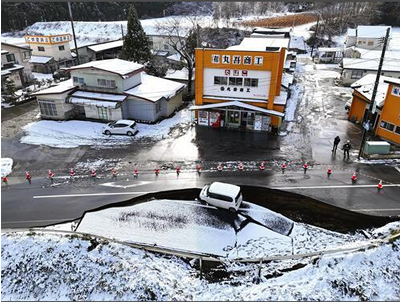

青森県東北町の国道394号では路面が大きく陥没し、巻き込まれた軽乗用車に乗っていた50歳代男性が負傷した。国土交通省によると、青森県と岩手県で最大約1365戸が断水したが、9日夜までにほぼ復旧したという。また、文部科学省の同日午後6時の集計で、5道県の小中高校など計315校が休校。ガラス破損など施設被害も93校で確認された。

原子力規制庁によると、青森県六ヶ所村の日本原燃・六ヶ所再処理工場で、使用済み核燃料を保管するプールの水の一部が地震の揺れでこぼれたが、安全に影響はなかった。東北電力の東通原子力発電所(青森県)と女川原発(宮城県)、北海道電力の泊原発(北海道)、東京電力福島第一原発(福島県)で、異常は確認されなかった。

JR東日本によると、東北新幹線の盛岡―新青森駅間は9日始発から運転を見合わせたが、同日午後に運転を再開した。計35本に運休や遅れが出て、約1万7000人に影響した。

後発地震注意情報は、日本海溝・千島海溝を震源とする巨大地震の被害軽減に向け、2022年112から運用が始まった。対象地域は、震度6弱以上か津波高3メートル以上が想定される北海道から千葉県の7道県の182市町村。住民には16日午前0時まで、避難経路の確認など日頃の備えの再確認を促すとともに、すぐ逃げられる態勢の維持など特別な備えを求める。

気象庁は当初、速報値として震源の深さは50キロ、M7.6と発表したが、その後に精査して数値を変更した。

各地の主な震度は以下の通り。

▽震度6弱 青森県おいらせ町、階上町

▽震度5強 北海道函館市、青森県むつ市、野辺地町、七戸町、東北町、五戸町、岩手県軽米町、一戸町など

地震で道路が陥没し、転落した車両(9日午前10時30分、青森県東北町で)=永井秀典撮影(読売新聞)

後発地震注意情報の対象地域(読売新聞)

(以上、Yahoo!ニュース、読売より引用)

■ ■

地震で被害に遭われた方、

ケガをされた方にお見舞い申し上げます。

北海道では避難する際に、

車が渋滞して困った。

避難所が寒くて困った。

東北では水が出なくて、

トイレが使えなくて困った。

…という報道が目立ちました。

水・電気・暖房を、

冬に地震が起きても困らないように点検します。

医学講座

青森県で震度6強地震

今日は2025年12月9日(火)です。

昨夜大きな地震がありました。

Yahoo!ニュースです。

高市総理「負傷者30人、住宅火災1件などの報告受けている」青森県で震度6強地震から一夜明け

青森県東方沖で発生した最大震度6強の地震から一夜明け、高市総理は先ほど、これまでのところ負傷者30人、住宅火災1件などの報告を受けていると明らかにしました。

また、今回の地震で、今後、北海道から三陸沖にかけての地域で大規模地震が発生する可能性が平常時より高まっていると評価され、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されたとして、実際に大規模地震が発生するかどうかは不確実であることを十分に理解した上で、「自らの命は自らが守る」という原則に基づき、防災行動をとるよう呼びかけました。

さらに、今回の地震による被災地域か否かに関わらず、防災対応をとるべき地域の住民らに対し、今後1週間程度、気象庁や自治体の情報に注意するとともに、

▼安全な避難場所、避難経路の確認、

▼家具の固定など日ごろからの地震の備えの再確認に加え、揺れを感じたらすぐに避難できる体制を維持した上で、社会経済活動を継続するよう呼びかけました。

(以上、Yahoo!ニュース、TBSテレビより引用)

■ ■

地震で被害を受けた方にお見舞いを申し上げます。

北海道では大きな被害はなかったようです。

地震はいつ来るかわかりません。

けがをする人も出ます。

そんな時に頼りになるのが、

災害に強い病院です。

市立札幌病院には停電でも使える電源があります。

いざという時に頼りになる病院です。

赤字でも必要な病院なのです。

医学講座

何年勤めても給料が上がらない

今日は2025年12月8日(月)です。

昨日の院長日記2026年度_診療報酬改定に、

さくらんぼさんからコメントをいただきました。

何年勤めても給料が上がらないのでは、

いい人材も集まりません。

その通りです。

■ ■

経営者にとって一番大変なのが、

いい人を採用して、

継続して働いていただくことです。

これが一番大変です。

今の世の中は人手不足です。

冬のニセコは時給2千円超でした。

今年も同じだと想像します。

■ ■

ホテルの清掃業務が時給2000円以上だったら、

病院の清掃に人が集まるはずがないです。

どうがんばっても病院の清掃に時給2千円はだせません。

医療職も同じです。

看護師さんに時給2千円も出せる病院はないと思います。

看護師を辞めて、

ホテルの清掃をするとも思えませんが、

人手不足は深刻です。

■ ■

国の方針で12年間プラス改定がなかった、

診療報酬です。

医療を支える人たちに、

もっと手厚い支援をお願いします。

事務職員にもベースアップができるように、

まじめに働いている人の給与が上がるように、

国に考えていただきたいです。