医学講座

ありがとうエスタ2025

今日は2025年12月27日(土)です。

9連休のお正月休みに入った方もいらっしゃいます。

私は12月30日(火)まで手術です。

71歳でもがんばっています。

目が見えて手が動く間は手術を続けます。

自分自身のためでもあります。

■ ■

昨日の院長日記、札幌駅バス乗り場_2030年度の続きです。

札幌駅のエスタは2023年8月31日に閉館しました。

バスターミナルは2023年9月30日で閉鎖されました。

最初の予定では再開発ビルが完成するのが2028年度、

北海道新幹線の札幌延伸は2030年度でした。

それがトンネルの難工事で遅れています。

事業費も1兆2千億円ととてつもない額になりました。

■ ■

かわいそうなのが赤字のJR北海道です。

国の方針で早くエスタを閉館したため、

賃料収入が入らなくなりました。

北海道民もバスターミナル閉鎖で、

寒いバス停になりました。

こんなことなら閉めなきゃよかったと思っています。

今朝撮ったエスタの写真です。

THNAK YOUの文字が悲しいです。

2025年12月27日

医学講座

札幌駅バス乗り場_2030年度に暫定集約

今日は2025年12月26日(金)です。

官庁や大企業は今日が御用納めです。

札幌美容形成外科は12月30日(火)まで診療を行います。

年末年始のお休みに手術を希望される方が多いためです。

毎年恒例です。

今日の札幌は雪です。

■ ■

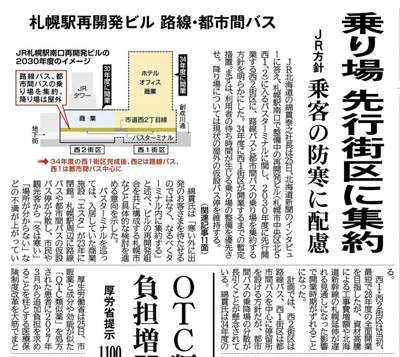

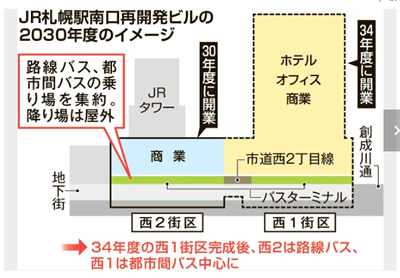

北海道新聞にJR札幌駅バス乗り場のことが載っていました。

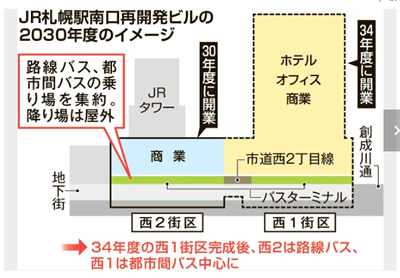

札幌駅バス乗り場 30年度に暫定集約 JR社長方針

JR北海道の綿貫泰之社長は25日、北海道新聞のインタビューに答え、札幌駅南口で整備中の再開発ビル(札幌市中央区北5西1、2)に入るバスターミナルに関し、2030年度に先行開業する西2街区に、路線バスと都市間バスの乗り場を集約する方針を明らかにした。34年度に西1街区が開業するまでの暫定措置。まずは、利用者の待ち時間が生じる乗り場の整備を優先させ、降り場については現状の屋外の仮設バス停を維持する。

綿貫氏は「寒い外に出発のお客さまを待たせるのではなく、なるべくターミナル内に集約する」と述べ、ビルの再開発組合を共に構成する札幌市などと具体的な検討を進める意向を示した。

バスターミナルを巡っては、入居していた商業施設「エスタ」が23年に閉館。札幌駅周辺に路線バスや都市間バスの仮設バス停が分散し、市民や観光客から「冬は寒い」「場所が分からない」などの不満が上がっている。西1・西2街区は当初、最短で28年度の全面開業を目指したが、資材高騰による工事費増額や北海道新幹線の札幌延伸が遅れる見通しになった影響で開業時期がずれることになった。

計画では、西2街区は路線バス、西1街区は都市間バスを中心に停留所を設ける方針だが、都市間バスの乗降場の分散が長引くことが懸念されている。綿貫氏は34年度の全面開業後は「従来の計画と変更はない」とも話し、路線バスと都市間バスそれぞれに改めて分ける考えも説明した。

また、鉄道建設・運輸施設整備支援機構が今月19日、札幌延伸の事業費が最大で1兆2千億円増額する試算を示したことに関し、「(国土交通省の)事業費縮減の検討に協力したい」と強調。事業費増大で新幹線の費用対効果が問われる可能性については「物価高騰や施工条件悪化などで増大はやむを得ない部分もある。人の流動や物流を含めた国家的プロジェクトであり、考慮いただきたい」と理解を求めた。

JR札幌病院の保健管理部がJR北海道社員への特定保健指導で不正を行っていた問題では、「関係する皆さまに大変ご迷惑をおかけし、心よりおわび申し上げる」と陳謝し、再発防止策を講じる考えを示した。

■インタビューの主なやり取り

綿貫泰之JR北海道社長のインタビューでの主なやりとりは次の通り。

―札幌駅南口で整備中の再開発ビルに入るバスターミナルの方針は。

「(2034年度のビル全体の)完成後は、西2街区のビルは路線バス、西1街区のビルは都市間バスを中心に集約する従来の計画は変更ありません。ただ、暫定運用として、(30年度に)先行開業する西2に集約できないかと検討しています。例えば運転手不足で路線バスが減便されている現状も踏まえ、寒い外に(都市間バスを含む)出発のお客さまを待たせるのではなく、なるべくバスターミナル内に集約し、到着は仮バス停で降車してもらうよう札幌市などと検討したい」

―鉄道建設・運輸施設整備支援機構が、北海道新幹線延伸の事業費が最大で1兆2千億円増額する試算を示しました。

「(国土交通省が)事業費の精査を行い、縮減に努めるということなので協力していきます。(費用対効果が問われる可能性については)人の流動や物流を含めて国家的プロジェクトという観点から考慮いただきたい」

―JR札幌病院の保健管理部がJR北海道社員への特定保健指導で不正を行っていました。

「関係する皆さまに大変ご迷惑をおかけし、心よりおわび申し上げます。再発防止策を講じるとともにコンプライアンスの指導を徹底したい」

-単独では維持困難としている赤字8区間(通称・黄色線区)の抜本的な改善方策の期限が26年度末に迫っています。

「24年度の線区別収支は17年度に比べ悪化しており、持続的に維持する仕組みの構築が必要。上下分離などさまざまな手法があるので、特定のスキームを排除することなく考えていかなければなりません。25年度中に当社の考え方を策定する予定です」

-バスケットボールBリーグ1部レバンガ北海道の小川嶺オーナーが、老朽化するJR苗穂工場の跡地を新アリーナの有力候補地の一つと考えています。進捗(しんちょく)状況は。

「いまお答えできるものはありません。まずは札幌駅前の再開発事業に(必要な)資金を確定させることが優先と考えます」(聞き手・金子俊介、斉藤徹)

(以上、北海道新聞より引用)

■ ■

私はよく札幌駅周辺を通ります。

通勤経路の一部です。

冬の寒い間、

近くにトイレもないバス停で待つのは大変です。

JR北海道が札幌市と協議して、

バス降り場は今のまま屋外の仮設バス停を使い、

バス乗り場だけ早く開業するのはいいことです。

あと5年、寒いバス停でガマンです。

工事が順調に進むことを願っています。

医学講座

クマにやられた一年

今日は2025年12月25日(木)です。

2025年はクマにやられた一年でした。

私が一番残念だったのが、

北海道新聞配達員_ヒグマに襲われて死亡です。

北海道新聞配達員の佐藤研樹さん(52)が、

ご逝去されました。

新聞配達中にクマに襲われて亡くなったのは、

私の記憶にはありません。

心からご冥福をお祈りいたします。

■ ■

日本全国でもクマによる死者が増えました。

これほどクマ被害が増えるとは、

私の予測をはるかに超えました。

夏の高温でドングリが不作だったとか、

クマが増えすぎたとか、

さまざまな原因があるようです。

■ ■

クマ駆除に警察官がライフル銃を使えるようになりました。

私は大日本猟友会の佐々木洋平会長がおっしゃるように、

警察にクマ駆除は無理だと思います。

クマのことをよく知り、

地域の山をよく知っているハンターでなければ、

クマ撃ちはできません。

クマや山を知らないと、

警察官がクマにやられるリスクもあります。

池上治男さんが最高裁で無罪になって、

ハンターが安心してクマを撃てる社会になってほしいです。

医学講座

北海道猟友会砂川支部長_池上治男さん_記者会見

今日は2025年12月24日(水)クリスマスイブです。

今朝は凍った氷がとけていました。

全国的に気温が高いようです。

札幌の最高気温は7℃です。

札幌美容形成外科のBGMは明日までクリスマスソングです。

毎年楽しみにしているBGMです。

■ ■

昨日の院長日記、

札幌高裁判決_クマ対応の足かせ

…でご紹介した、

北海道猟友会砂川支部長、

池上治男さん(76)の記者会見が、

北海道新聞に掲載されていました。

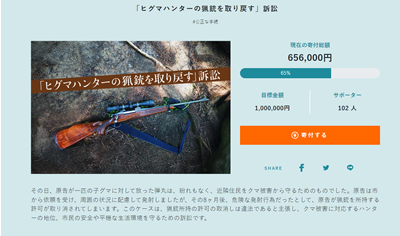

砂川猟銃訴訟 札幌高裁判決は「全国のハンターの足かせ」 原告会見 上告審費用募るCF開始

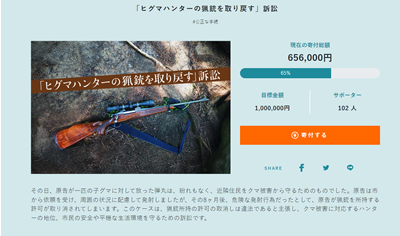

猟銃の所持許可取り消し処分を巡る行政訴訟の上告審で、最高裁が二審の結論を変更する際に必要となる弁論を来年2月に開くと決めたことを受け、原告で北海道猟友会砂川支部長の池上治男さん(76)が12月23日、札幌市内で記者会見を開いた。取り消し処分を妥当とした札幌高裁判決が「全国のハンターの足かせになっている」とし、破棄を求めた。また、上告審の旅費などを募るクラウドファンディング(CF)を開始したことを明らかにした。

昨年10月の高裁判決は、池上さんが砂川市の駆除要請を受け、ヒグマを撃った際に「跳弾」が起きれば建物に達する恐れがあったとして、池上さん側の請求を退けた。原告弁護団とともに会見した池上さんは、高裁判決について「ハンターだけでなく警察官でも誰でも撃てなくなってしまう。確定したら大変なことになる」と強調した。

今年に入り、クマによる人的被害が道内で多発したが、高裁判決は駆除への影響と、処分の適法性は「別問題」と結論づけていた。会見で池上さんは「緊急事態といっていいほどヒグマに振り回された1年だった。最高裁で審理されることになり、本当に良かった」と話した。

最高裁が来年2月に弁論を開くと決定した理由の中で、現場の状況について、発砲の際に弾を止めるバックストップ(安土)が存在し、背後の建物に弾丸が到達する恐れはなかったとの原告側の主張について、「重要でない」として審理の対象から排除した。

原告代理人の中村憲昭弁護士(札幌)は「取り上げられなかったことは残念」としながらも、今後の判決理由でバックストップの存在に言及する可能性もあるとし、「今の時点では(原告側の申し立てが)受理されたことを評価したい」と話した。

CFは公益性が高い訴訟を支援する民間サイト「CALL4(コールフォー)」で22日から受け付けており、裁判費用100万円を募っている。

2021年の一審札幌地裁判決は、発砲が不当だったとは言えないとし、道公安委の処分を取り消した。しかし、昨年10月の二審判決は、池上さんがクマを撃った背後の斜面は跳弾の恐れがあったと判断し、池上さん側の請求を棄却した。(大城道雄)

記者会見する北海道猟友会砂川支部長の池上治男さん(右)=23日午後2時15分、札幌市中央区(北波智史撮影)

(以上、北海道新聞より引用)

■ ■

私は札幌高裁で2024年10月18日に小河原寧裁判長が出した判決が間違っていると思います。

昨日の記者会見に写っている、

代理人弁護士の中村憲昭先生は、

銃猟免許を持つ弁護士さんです。

2025年9月3日の北海道新聞に掲載されました。

裁判はお金がかかります。

クラウドファンディング(CF)CALL4(コールフォー)から寄附ができます。

私も寄附をさせていただきました。

医学講座

札幌高裁判決_クマ対応の足かせ

今日は2025年12月23日(火)です。

今朝は道路が凍結していました。

転倒しないように慎重に歩いてきました。

昨日のYahoo!ニュースです。

高裁判決は「クマ対応の足かせ」北海道での目撃5200件超、影響続く

北海道砂川市の要請に基づいて猟銃でヒグマを駆除したところ「民家に向けた危険な発砲」と判断され、猟銃所持の許可を取り消された男性ハンターが処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は22日、弁論期日を2026年2月27日に指定した。弁論は2審の結論を変更する際に必要な手続きで、ハンター側の逆転敗訴とした2審判決を見直す可能性がある。

猟銃所持許可の取り消し処分を妥当と判断した札幌高裁判決が、最高裁で見直される可能性が出てきたことについて、原告の池上治男さん(76)=北海道砂川市=は「高裁判決が維持されると誰もクマを撃てなくなると訴えてきた。司法がハンターを守らなければ日本全体に関わる問題となる。最高裁で十分な審議をしてもらいたい」と述べた。

北海道では今年、ヒグマの市街地などへの出没が頻発し、死亡事故も2件発生。道警によると今年の目撃件数は5249件(22日時点)で2021年以降の5年間で最多だという。本州でもクマによる人的被害が相次ぎ、政府は11月にライフル銃を使った警察官による駆除を可能とし、自衛隊や警察の退職者に駆除の協力要請をするなど対策を進めた。

池上さんは「今年は国が非常事態宣言を出すべきだと思うほど被害が深刻だった。政府が対応に乗り出したのは、ハンター不足の表れ。高裁判決がクマ対応に関わる全員の足かせになっている」と指摘した。

池上さんが支部長を務める道猟友会砂川支部は、処分が出た2019年以降、市に対して発砲によるヒグマ駆除の協力を拒否。今年は15頭が駆除されたが、全て箱わなでの捕獲によるものだった。市農政課の担当者は「(高裁判決が見直され)猟友会が銃駆除に協力してくれる態勢に戻れば良いが、市街地に出没した場合の対応の難しさは今も課題だ」と頭を悩ませる。【後藤佳怜】

2018年にヒグマを駆除した現場で札幌高裁判決に異議を唱える池上治男さん=2025年8月20日午後4時47分、後藤佳怜撮影(毎日新聞)

(以上、Yahoo!ニュース、毎日新聞より引用)

■ ■

私は札幌高裁で2024年10月18日に小河原寧裁判長が出した判決が間違っているとずっと考えています。

小河原寧裁判長はヒグマのこわさを知らないだけです。

行政にも、裁判所にも、

猟友会に守っていただいているという認識がないです。

クマ外傷を治す立場の医師として、

クマ外傷のおそろしさを知っています。

最高裁で池上治男さん(76)=北海道砂川市=

…の無罪を証明していただきたいです。

医学講座

災害時に頼りになる場所

今日は2025年12月22日(月)です。

札幌は昨日の雨から雪になりました。

どんなにがんばっても自然にはかないません。

大災害が起きた時に困るのが、

電気と水だと思っています。

困るのがタワマンの上層階です。

EVが止まってしまうと、

高層階から降りることもできません。

■ ■

東日本大震災の後で、

仙台ではマンションの低層階が人気になったそうです。

EVが止まっても階段で上がれる住まいは、

タワマンの高層階より安心です。

地震に強い家だったら、

マンションより戸建がいいと思います。

停電になっても、

水とガスがあれば何とかご飯をつくれます。

■ ■

どのくらい普及したかわかりませんが、

ガス発電のコージェネがいいと思います。

2018年の地震では、

さっぽろ創世スクエア(北1西1)、

札幌三井JPビルディング(北2西4)、

…の2ヵ所にスマホの充電コーナーができました。

創世スクエアは臨時避難所として開放されました。

外国人観光客ら約550人が身を寄せました。

■ ■

もし札幌で大災害が起きたら、

さっぽろ創世スクエアが頼りになります。

札幌市の札幌市民交流プラザには、

札幌市図書・情報館

札幌文化芸術劇場 hitaruヒタル

…などがあります。

札幌市の施設なので、

きっと災害時にスマホ充電ができると思います。

大災害は嫌ですが頼りになる場所を覚えておくといいと思います。

医学講座

本間家の防災対策2025

今日は2025年12月21日(日)です。

札幌は雨です。

私の通勤路は凍結した氷がとけて、

その上に砂をまいてくださっています。

歩きにくいですが、

転倒せずに通勤ができています。

北海道の冬はやっかいです。

■ ■

首都直下地震死者1.8万人で防災対策を考えました。

2018年9月6日の北海道地震、

トイレが困りました。

私の家はマンションなのでエレベーターが止まり、

電気も水も使えなくなりました。

階段を使って水を運びました。

トイレの水までは無理でした。

困ったのが大でした。

さいわいマンションの一階は水が出ました。

ペット用トイレを使わせていただきました。

■ ■

うちの奥さんは神戸の出身です。

阪神淡路大震災が、

1995年(平成7年)1月17日にありました。

私はちょうど、

JA帯広厚生病院へ移動した直後でした。

家内の母とは連絡が取れ、

無事であることが確認できました。

阪神淡路大震災の時に、

JA帯広厚生病院から救援隊が派遣されました。

■ ■

被災地に行った先生や看護師さんから、

大震災の後がいかに大変か聞きました。

電気のありがたさ

…という2011年4月9日の院長日記に書きました。

神戸の震災の後で、

いざという時のために…

キャンプ道具一式を買いました。

■ ■

奥さんの…

一回か二回しか使わないのに…

借りればいいじゃない!

という言葉に…

震災の時に使うと言って…

テント・ランプ・コンロなど、

コールマン製品一式を揃えました。

■ ■

奥さんの予言通りに、

キャンプ用具は数回しか使わず、

物置の粗大ごみになりました。

キャンプ場に行きましたが、

虫が大嫌いな奥さんと娘が、

キャンプは嫌だ!と言い出して、

結局使わないままになってしまいました。

キャンプ用のコンロやランプは、

ホワイトガソリンを使うものでした。

■ ■

残念なことに期限があり、

最後はホワイトガソリンの処分に困りました。

今はカセットコンロがあるだけです。

ランプはLEDのライトがあります。

2018年の地震の時にも、

明りでは困りませんでした。

困ったのがトイレでした。

えりー さんが教えてくださったように、

北の国からのような自給自足の生活が役立ちます。

現実にはトイレが難しいと思っています。

カセットコンロのガスとトイレの水を確保します。

医学講座

首都直下地震死者1.8万人

今日は2025年12月20日(土)です。

札幌の最高気温11℃、

昨夜は雨が降りました。

車道の雪はとけましたが、

歩道は凍っていて滑るところがあります。

砂をまいてくださった上を歩いています。

転倒しないように注意しています。

■ ■

昨日のYahoo!ニュースです。

首都直下地震死者1.8万人、政府想定減少も半減目標届かず 停電は増加、首都一時移転も

首都直下地震対策を協議する政府中央防災会議作業部会(主査・増田寛也野村総合研究所顧問)は19日、マグニチュード(M)7級の地震で最大死者数約1万8千人、全壊と焼失を合わせた建物被害約40万棟とする新たな被害想定を正式に公表した。木造密集地域の解消などハード対策が進み、平成25年公表の前回想定より、いずれも減少したが、「おおむね半減」との目標に届かなかった。一方で停電の影響が拡大し、通信断絶でキャッシュレス決済が停止するなど社会変化に伴う新たな課題も指摘した。

被害想定では、建物倒壊による死者数約5300人(前回比1100人減)、地震火災による死者数約1万2千人(同約4千人減)、負傷者は約9万8千人(同2万2千人減)。建物被害は揺れによる全壊が約11万棟(同6万5千棟減)、地震火災による焼失が約27万棟(同約14万2千棟減)とされた。

火力発電所の被災で電力供給がピーク需要の48%に低下。停電軒数は約1600万棟と前回想定より約400万軒増え、影響は1カ月程度続く。上水道の断水人口は停電を考慮しなくても約1300万人(同100万人減)、不通となる通信網は光回線を含めて約760万回線に上った。

首都圏の避難者は約480万人、避難所の食糧不足は1週間で約1300万食と見込む。避難生活で死亡する災害関連死者を今回初めて算定し、約1万6千~4万1千人とした。鉄道や道路網はまひし、帰宅困難者を約840万人と見積もる。

政府機能は業務再開に一定の制約が生じる可能性があり、首都機能の一時移転を提案。経済被害は被災地の資産などに45兆円、経済活動に38兆円がそれぞれ生じる。

対象とした地震は前回想定と同様、東京湾岸部の広範囲に震度6強の揺れが生じるM7級の「都心南部直下地震」と、津波被害の大きいM8級の「大正関東地震タイプの地震」。今後30年間でのM7程度の地震発生確率は70%と評価される。

現行の減災目標を定めた首都直下地震緊急対策推進基本計画が平成27年に策定されて10年が経過したのを機に見直した。報告を受け、政府は年度内に同計画を改定する。

(以上、Yahoo!ニュース、産経新聞より引用)

■ ■

昨日のTVでおそろしい映像が流れていました。

通信断絶でキャッシュレス決済が停止と出ていました。

もちろんマイナ保険証は使えません。

地震で火災が起きて、

焼死する人が多いそうです。

国難と出ていました。

今後30年間でのM7程度の地震発生確率は70%だそうです。

私が生きている間に起きないでほしいです。

医学講座

年賀状同窓会

今日は2025年12月19日(金)です。

朝の路面は凍結していました。

今日の最高気温は7℃、

明日の予想最高気温は12℃です。

雪がとけて雨になるらしいです。

何とも変なお天気です。

■ ■

今日の北海道新聞、いずみへの投稿です。

<いずみ>年賀状同窓会

年明け、カタリと郵便箱が鳴って、バイクが出発する音がする。この音が聞こえると走って玄関に取りに行き、冷えた束を両手で抱えて、妹といそいそと家族ごとに仕分けしたものだ。

全国各地に離れ離れになった元同僚や友人などから毎年届く年賀状。一言添えてある癖のある字の懐かしさに、一気に頰が緩む。居間がまるで同窓会。一緒に旅行やキャンプした若い時の彼らを思い出しながら、うちの子たちと同じく野球や釣りに夢中だったり、ピアノを頑張っていたり、はがきの中で友人の子どもたちが一年一年、大きくなっていくのがうれしい。離れていても不思議と友人の子どもたちと共通点が多い。

一昨年は、娘の高校合格祝いの旅行で訪れた広島で、友人一家と20年ぶりに再会した。年賀状でほそぼそと交流が続いてきた。魚釣り好きなんだもね。

その子はなんで分かるの?とキョトンとしていた。生まれた頃から毎年見てたから! 日ハムと広島の野球帽を被った末子同士が照れくさそうだった。お互いのチームが一気に身近になった。

年賀状がなければ途絶えていたかも知れない縁。年賀状をおしまいにすると言う文も目立つようになったけれど、私は友人たちの筆跡や、子育てや仕事に奮闘していることを伝える文に励まされるこの年に一度の同窓会がやめられない。今年も友人や親戚の健康を祈りながら、一枚一枚に筆を入れる。

大沼雅子(おおぬま・まさこ49歳・社会福祉士)=釧路管内鶴居村

(以上、北海道新聞より引用)

■ ■

私は年賀状保護派です。

絶滅危惧種の年賀状、

年賀状を出していたおかげで奥さんと結婚できました。

今日のネットニュースで、

印刷屋さんが年賀状に

『年賀状は今年で終わらせていただきます』

…と一言そえる人が増えたと出ていました。

年賀状じまいです。

■ ■

私の年賀状も一時期の半分以下になりました。

でも私は年賀状保護派のままです。

喪中はがきに、

私より若いご主人がご逝去されたとか、

うちの奥さんより若い奥様がご逝去されたという文字を見つけることもあります。

心からご冥福をお祈りしています。

いずみの大沼雅子様のように、

年賀状同窓会もいいものです。

やっぱり私は年賀状を続けます。

医学講座

パスポート手数料_成人9000円に引き下げ

今日は2025年12月18日(木)です。

札幌は朝からいいお天気でした。

別海町の停電も復旧したようです。

今日のYahoo!ニュースです。

パスポート手数料 成人9000円、子供4500円程度に引き下げへ

政府は日本人の海外出張や旅行などの負担を軽減するため、18歳以上の成人のパスポートの発行手数料を一律で約9000円に引き下げる方針を固めた。現在はオンライン申請時で5年用が1万900円、10年用が1万5900円だが、10年用に統一する。

18歳未満は5年用のみで4500円程度に引き下げる。現在は12歳未満が5900円、12歳以上が1万900円だった。来年1月に召集される通常国会で旅券法改正案を提出し、7月にも引き下げる方向。

オーバーツーリズム(観光公害)対策の財源に充てるため、訪日外国人と日本人が日本への行き来で支払う国際観光旅客税(出国税)を引き上げる方針で、日本人の負担を抑えるため、パスポートの手数料を下げる。また、外国人向けのビザは1回用で3000円の発給手数料がかかるが、1万5000円に引き上げる方針。【田所柳子】

顔写真の掲載ページがプラスチックになった新型パスポート=東京都千代田区で2024年12月20日、金寿英撮影

(以上、Yahoo!ニュース、毎日新聞より引用)

■ ■

私のパスポートは2032年10月まで有効です。

78歳です。

あと7年あります。

78歳になったら、

パスポートは使わなくなるかなぁ~?

カナダに行ってレンタカーは無理だと思っています。

団体旅行だったら行けるかなぁ~?

団体旅行は嫌だしなぁ~?

それより病気をしないで78歳まで元気でいられるか?

これが一番問題です。