未分類

開院4周年

札幌美容形成外科は今日(8月3日)で、

開院4周年を迎えました。

皆様のご支援のおかげです。

心から感謝いたします。

開業してから、

あっという間の4年間でした。

■ ■

これから開業をお考えの先生のために、

開業までの手続きをお話しします。

札幌美容形成外科のような、

クリニックを(無床)診療所といいます。

医療法という法律によって、

診療所を開設した場合には、

保健所への届出が必要になります。

■ ■

実は、札幌美容形成外科の

開設年月日は

平成16年7月9日です。

札幌市保健所からいただいた、

診療所開設届済証

という書類があります。

■ ■

札保医届出(医)第85号

医療法(昭和23年法律第205号)

第8条の規定により、

診療所の開設を届け出たことを証明します。

記

1 開設の年月日:平成16年7月9日

2 名称:札幌美容形成外科

3 所在地:札幌市中央区北3条西3丁目1番地 スノー会館ビル3F

4 届出年月日:平成16年7月9日

平成16年7月14日

札幌市保健所長 高瀬愛子

■ ■

この開設届済証をいただくと、

北海道社会保険事務局へ、

保険医療機関としての届出ができます。

保険診療をする場合は、

厚生労働省北海道社会保険事務局の認可が必要です。

所定の審査を経て、

保険医療機関指定通知書が届きます。

■ ■

認可されると医療機関コード番号が決まります。

この番号がないと保険診療ができません。

これらの手続きを経てはじめて診療開始です。

社会保険事務局からの指定が、

平成16年8月1日でした。

1日が日曜日だったので、

3日の火曜日を開院日にしました。

ところが実際には、

前日の8月2日(月)から手術が入りました。

どうしても早くしたい…

というお客様の声でした。

■ ■

4年間でたくさんのお客様にいらしていただきました。

皆様にご支援していただいたおかげです。

本当にありがとうございます。

これからも、

精一杯頑張り、

少しでも社会の役に立つもりです。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

医学講座

育毛トラブル

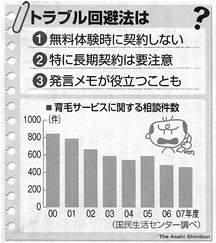

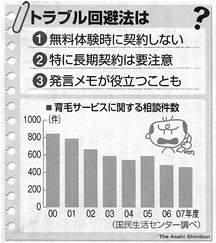

平成20年8月1日、朝日新聞朝刊の記事です。

あなたの安心

髪との付き合い⑤

育毛サービス絶えぬトラブル

■ ■

「育毛サービスを契約したが効果がなく、

解約しようとしたら

高額の解約料を請求された」

「効果がなければ返金のはずが、

解約に応じてくれず、

『続ければ効果がある』

と更新を勧められた」

■ ■

育毛サービスは各業者独自の育毛剤や

マッサージなどの「施術」で育毛を促す。

だが、

高額になることもあり、

トラプルが絶えない。

国民生活センターによると

相談は2007年度で463件。

「減少傾向だが、

ずっと同じような相談内容」といい、

「相談しにくいはずで、

潜在的にはもっと多いのでは」

ともいう。

■ ■

日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会の

神澤佳子さんは、特徴として

①「無料体験」で釣る

②「このままでははげる」

などと不安をあおる

③契約が長期になる

④次々にサービスや商品を勧められる

―などを挙げ、

エステティックサービスと共通点が多いと指摘する。

■ ■

特定商取引法でエステなど6業種は

「特定継続的役務提供」に指定され、

クーリングオフできる、

中途解約時の業者の請求に

上限額が定められているなど、

規制がある。

しかし、

育毛サービスは侯補になったが

指定されなかった。

■ ■

業界団体の

「日本毛髪業協会」と

「日本発毛促進協会」の加盟社では

クーリングオフと同じ制度を設け、

解約時のルールも定めたが、

自主的ガイドラインにとどまる。

■ ■

このため、

トラプルになった場合は、

業者との交渉が基本。

根拠なく

「このままでははげる」

と言った場合や、

「必ず生える」

など断定的な表現があれば、

消費者契約法で契約取り消しができる

「不実告知」や

「断定的判断の提供」に当たる可能性があり、

交渉が進めやすい。

相手の発言をメモしておくと、

後に不当な契約だったことを証明するのに

使えることがある。

■ ■

だが

「言った言わない」の

争いになる例も少なくない。

開封した育毛剤など

消耗品の費用は戻ってこない場合も多い。

神澤さんは

「無料体験に行って、

言葉巧みに勧誘されるが、

とにかくその場で契約しない。

本当に必要か、

金額と見合うかをよく考え、

長期契約はなるべく避けた方がよい」

と助言する。

(以上、朝日新聞より引用)

■ ■

毛に悩んでいらっしゃる方は多いものです。

医師免許や歯科医師免許を持った人ですら…

悪徳商法に騙(だま)されています。

それだけ悩みが多いのが毛についてです。

私は植毛はいたしません。

形成外科の技術があっても、

植毛は特殊領域です。

■ ■

最近、美容外科でも植毛を扱うクリニックが増えてきました。

儲かるから…?

と植毛を扱い出したような気がします。

まず、植毛を施術している‘先生’の

頭部をよく観察してください。

ご自身の頭部に、

植毛によって、

立派な‘毛’が生えていれば、

○です。

■ ■

植毛は技術も必要ですし、

熟練したスタッフ(看護師)も必要です。

私は、毛の相談を受けた時には、

横浜の今川賢一郎先生をご紹介しています。

先生のHPには、

先生ご自身の頭部が掲載されています。

自分自身の体験に基づいた治療です。

私は信頼できると思います。

■ ■

最近は女性でも、

頭髪の悩みを持っていらっしゃる方が増えています。

今川先生に教えていただきました。

平成20年1月3日の日記でご紹介した、

ロゲインフォームは

女性にも効きます。

この薬の薬理作用は、皮膚血流の増加です。

どのタイプの薄毛にも効くとは限りませんが、

リアップより高濃度で、個人輸入しても安価です。

安い市販薬(cheapotc.com)というサイトが安心です。

私はここがいいと思います(すべて英語です)。

個人輸入代行のサイトもあります。

ご自分の責任で、

個人輸入するのは問題ないと思います。

循環器系の持病がある方はお止めになるか、

主治医にご相談の上、お使いください。

■ ■

タバコは皮膚血流を阻害(ソガイ)します。

ロゲインやリアップの成分である、ミノキシジルは、

頭皮の血行をよくする作用があります。

せっかく、薬を塗っても、

タバコを吸うと効果が出なくなります。

米国のロゲインのサイトでは、

『使う?それとも、禿げる?』

というコピーを使っています。

タバコは

『吸う?それとも、禿げる?』です。

髪の毛フサフサになりたい人は、

今日から禁煙しましょう!

(以上、朝日新聞より引用)

医学講座

花火事故

平成20年8月1日、朝日新聞朝刊の記事です。

花火事故9歳以下が6割

国民生活センターは、

過去10年間の花火による事故状況をまとめた。

子どもたちの夏休みにあたる7~8月に集中、

特に9歳以下の子どもの事故が約6割を占めた。

■ ■

全国の消費生活センターなどに

過去10年間に寄せられた事故事例は157件、

危害情報収集の協力病院からは429件あった。

計586件のうち、

9歳までが59.4%で、

10歳代の14.7%と合わせて、

未成年が74.1%を占めた。

■ ■

寄せられた事例は、

▽手持ち花火をしていたところ、

火花が腰に当たりやけど

(2004年8月、6歳男児)

▽打ち上げ花火が左目を直撃、けが

(2005年8月、10歳男児)

▽手持ち花火をしていたところ、

暴発し

近くにいた子どもが首などにやけど

(2006年8月、4歳男児)

などだ。

■ ■

また、

花火を踏んでしまった想定で

加圧、変形させ、

着火テストしたところ、

異常な勢いで燃焼することが

確かめられたという。

国民生活センターは

「明るいうちに説明書や注意事項を確認する」

「踏んだり変形したりした花火は使用しない」

などの注意を呼びかけている。

(以上、朝日新聞より引用)

■ ■

今日から8月です。

今日は札幌市内で朝日新聞社主催の

花火大会も開催されました。

夏の花火は美しくキレイです。

コンビニでも花火セットが売られています。

■ ■

私は形成外科医として、

たくさんのヤケドの患者さんを治療してきました。

まさか線香花火で大ヤケド?

と思われるかもしれません?

ところが線香花火でもヤケドはしますし、

思わぬところで、

一生消えないキズが残ることもあります。

■ ■

どんなに小さな花火でも、

火薬と火を使います。

線香花火でも束に火がつくと

大きな炎が出て驚きます。

その瞬間に、浴衣(ゆかた)などの着衣に引火。

あっという間に、大ヤケドです。

■ ■

着衣着火(ちゃくいちゃっか)といいます。

こちらの大阪市消防局HPに

高齢者の着衣着火についての記載があります。

子どもさんの浴衣を購入する時は、

何を基準に購入しますか?

大部分の方はデザインでしょう。

防炎製品の浴衣があるのをご存知でしょうか?

もし火がついても、燃えにくいのが防炎製品です。

燃えにくいカーテン、絨毯などには

必ず防炎マークがついています。

札幌美容形成外科のカーテンにもついています。

■ ■

私が小学校の頃に、

夏休み前に学校から注意事項がありました。

花火をする時には、

必ずバケツに水を準備するように!

子ども心に、

花火なんて危なくないじゃん!

という意識がありました。

■ ■

本間家でも、子どもが小さい頃には

家で花火遊びをしました。

バケツの水は、

花火の火を消すだけではなく、

もし、浴衣などの着衣に火がついた時、

すぐに消火するのに役立ちます。

夏の花火でヤケドをしないように…

どうぞ気をつけて遊んでください。

もしヤケドをした時は、

形成外科専門医や熱傷専門医を受診してください。

フィブラストスプレーが効きます。

医療問題

救急外来の限界

私が勤務した地方の総合病院を例にとって、

夜間の急患診療についてご説明します。

診療科は20近くありました。

通常の外来受付時間は、

午前中でした。

待ち時間が2時間近くかかることもありました。

病院は月曜日から金曜日まで。

土日祝日は休診です。

■ ■

病院には、受付や会計をする医事課。

診察をする各診療科。

お薬をくれる薬剤部。

X線やCTの検査をする放射線部。

検査をする、臨床検査部。

看護師さんをまとめる看護部。

給食を作ったり栄養指導をする栄養科。

さまざまなセクションに別れています。

■ ■

総合病院のベッド数が700床あったとすると、

それ以上の人が働いているのが病院です。

労働基準法の規定があるので、

週の労働時間は40時間。

一日8時間働くと、5日で40時間です。

一日、24時間のうち、

病院がフルに稼動できるのは、

理論上8時間です。

一週間7日のうち、

フルメンバーのスタッフが揃っているのは、

5日間です。

■ ■

人間は一年365日、

24時間いつ具合が悪くなるか、

いつ病気になるかわかりません。

500床も700床もあるような、

大病院ですら、

一年365日のうち、

フルに稼動できるのは

暦で計算しても7割(土日祝があるため)。

一日24時間のうち

8時間しかフル稼働できないのです。

■ ■

つまり、大病院ですら、

いつでも最高水準の医療が受けられるのではない

ということです。

消防の119番は24時間、365日

同じように対応できるように、

人員が配置されています。

ところが、病院は昼と夜とでは、

診療できる体制が大きく異なるのです。

つまり一年365日のうち、

病院が病院としてフルに機能できるのは、

半分以下なのです。

24時間営業のコンビニと違うところです。

■ ■

700床の総合病院には、

多いところですと100人近い医師が勤務しています。

医療崩壊が社会問題になっていますが、

勤務医は朝8時には出勤して仕事をはじめます。

夕方17:00で仕事が終わる病院はマレで、

だいたい20:00頃までは仕事をしています。

■ ■

当直医は、17:00からオンコールといって、

急患や再来があれば呼ばれる仕組みになっています。

自分の専門外でも、

まず診察に呼ばれます。

わからなければ専門医に連絡をしますが、

すぐに呼べない病院もあります。

難しいのが頭痛と腹痛です。

緊急を要する痛みなのか?

経過観察でよいのか?

判断に迷うことがたくさんあります。

■ ■

CTやMRIの検査をしようとしても、

診療放射線技師が当直をしていない病院もあります。

(診療放射線技師の当直義務はありません)

(病院に当直が法律上必要なのは医師だけです)

そうすると、

診療放射線技師を呼ばなくてはなりません。

■ ■

頭痛の患者さんが来た時に、

すぐに脳神経外科の先生を呼べるとよいのですが、

脳外科が非常勤で大学から来ているだけの病院もあります。

専門医が診察をしても

原因がわからないこともあります。

耳鼻科の病気が原因で頭痛が出ることもあります。

■ ■

腹痛も同じです。

盲腸だけが腹痛の急患ではありません。

泌尿器科の病気や

女性の場合は

婦人科疾患が

急性腹症(緊急を要する腹痛)の

原因となることもあります。

■ ■

当直医は病院に一人です。

たまたま、

専門医が当直に当たっていると、

患者さんはラッキーですが、

専門外の先生が当直のこともあります。

最近の若い先生は、

自分は急患を診る自信がないので、

(医療ミスで訴えられると嫌なので)

当直はお断りします!と

病院の管理者を困らせる人すらいるようです。

■ ■

つまり、夜間は、

昼間の‘病院’とはまったく違うということを、

患者側も理解して、用心してかかる必要があります。

‘運悪く’、

正しい診断と治療ができない‘先生’に

当たる可能性があるのです。

当直医は、真面目にできる限りの治療をします。

ただ、昼と夜では、

同じ病院でもできることが大きく違うのです。

これが日本の医療体制の現実です。

医療問題

さくらんぼさんのご意見

平成20年7月27日に書いた、

不必要な検査について、

さくらんぼさんからご意見をいただきました。

■ ■

さくらんぼさんのお母様の具合が悪くなり、

急患で病院へ連れていったところ、

検査も 血圧測定もなかったです。

もちろんCTもです。

ただの暑さによる水分不足だから

こんな事くらいで…

と思われました。

■ ■

母は 夕方 お風呂に入った後

頭が締め付けられるように

冠をかけられてるようだと訴えました。

痛くはなく

なんとか歩けたし

話もできました。

■ ■

脈も取って下さらなかったので

水分不足なら点滴をしてもらえませんか?

と頼みましたが

ポカリスエットでも飲んで

寝ててくださいと言われ

帰されました。

■ ■

そういった 頼みも

わがままな患者の頼み なんでしょうか?

日記の脳外科の先生も

私や母のような人の立場に立って

書いて欲しかったと思います。

患者間では

検査されすぎて困ったと言う人はいません。

十分な検査が行われず ・・

という方の方が多いです。

■ ■

次の日

個人の先生に診ていだだき

そこのCTスキャンで

くも膜下出血している事がわかり

結局昨夜 受診した病院に移され

すぐ手術でした。

■ ■

昨夜、検査さえしてくださっていたらなあ~とよく思います。

幸い母は少しの出血で、

二度 三度 破れなかったので

瞼が垂れたくらいで 元気になりましたが、

昨夜すぐ手術していただいていたら

瞼も垂れなかったかもと思う事もあります。

■ ■

私は、さくらんぼさんの地域の

医療体制がわかりません。

さくらんぼさんのお母さんの場合は、

夜間に診察した‘先生’の

診立てに問題がありました。

頭痛で来院した患者さんの

クモ膜下出血を見落とした可能性があります。

■ ■

見落としていなかったとしても、

『頭が締め付けられるように』

『冠をかけられてるようだ』と訴えた

患者さんへの対応が不適切でした。

結果的にお母さんは

翌日に緊急手術で助かって、

軽度の後遺障害で済みました。

ほんとうによかったと思います。

■ ■

同じ医療者の一人として、

お母様には大変申し訳なく思います。

心からお詫びいたします。

私は、お母さんが受診なさったと思われる、

地域の総合病院と

同規模の病院に勤務していました。

形成外科主任部長でした。

■ ■

正直な話しです。

私は菓子折りを持って、

患者さんのご自宅まで、

研修医と一緒に

謝りに行ったことがあります。

研修医は真面目な医師でしたが、

やってはいけないミスを

救急外来でしてしまいました。

私が‘こうしてはいけない’と

口うるさく注意していた医療ミスをしました。

■ ■

私は脳神経外科が専門ではないので、

お母さんが救急外来でCT検査を受けたら、

くも膜下出血が見つかっていたかどうか?は

わかりません。

ただ、

担当医がせめてもう少し親切に対応していれば…

と残念に思います。

救急医や当直医は万能ではありません。

大学病院の教授ですら誤診をすることはあります。

■ ■

検査をすべて否定するつもりはありません。

私や朝日新聞へ投稿した、

脳神経外科の先生が指摘したいのは、

営利目的でなされている検査です。

患者側からできることは、

信頼できる医師を見つけて、

その先生からアドバイスをいただくことです。

よい先生には、よいネットワークがあります。

大切なのは、

検査ではなく、

適切な検査を適切に指示してくれる先生です。

わかりやすく、

優しく説明してくれる先生です。

医学講座

画像診断学

画像診断学とは、耳慣れない難しい言葉です。

‘がぞうしんだんがく’といいます。

市立札幌病院には、

画像診療科という専門の科もあります。

■ ■

私が、札幌医大を卒業して、

北大形成外科に入局したのが1980年でした。

札幌医大と北大では、

さまざまなシステムが異なっていました。

北大へ行って、

驚いたのが放射線科でした。

札幌医大での放射線科のイメージは、

ガンを放射線で治療する科でした。

北大へ行って、

画像診断を専門とする

放射線科医がいることを知りました。

■ ■

レントゲンやCTを撮ってくださるのが、

診療放射線技師です。

撮っていただいた、

X線やCTの画像を見て

(これを読影(どくえい)といいます)

病気を診断するのが、

画像診断の専門医です。

■ ■

私が医学生だった30年前は、

肺炎や肺ガンは呼吸器内科で習い、

肺のX線写真は呼吸器内科の実習で教わりました。

当時、東京の国立がんセンターから

新進気鋭の鈴木明教授が赴任され、

第三内科の読影会(どくえいかい)は大盛況でした。

■ ■

今でも、肺のX線写真の読み方を、

(X線やCTの写真を見て診断することを、

‘読む’といいます)

教えてくれるのは呼吸器内科だと思います。

ただ、画像診断科がある病院では、

CT検査をした後には、

放射線科の画像診断専門医が

読影をして、

所見をレポートにまとめてくれます。

■ ■

私たち、専門外の医師は、

そのレポートを読んで、

わからない点は

画像診断医にお聞きして勉強します。

CT検査は、簡単に言うと、

人体を輪切りにして、

白黒の写真にしたものです。

ですから、

肺以外にも背骨や乳腺なども写ります。

■ ■

肺ガンの専門医は、

肺のことはよくわかりますが、

肺以外の、

背骨や乳線、

皮膚や軟部組織については

専門外です。

画像診断専門医は、

画像から得られる

すべての情報のスペシャリストです。

疑問があれば、診療放射線技師に指示をして、

撮影条件を変えることもします。

■ ■

CTやMRIの検査は

医師免許があれば、

誰でも指示をすることができます。

ところが、

出来上がった写真を

読む(読影する(どくえい)のが難しいのです。

写真から、

いかに正確に情報を引き出すかが問題なのです。

■ ■

不必要な検査について、

さくらんぼさんからご意見をいただきました。

確かに必要な検査もしてもらえないのは問題です。

ただ、今の日本では、

検査だけして、

そこから正確に情報が得られていないことがあります。

医学の進歩とともに、

さまざまな専門医が活躍しています。

市立札幌病院画像診断科の先生は、

素敵な女性の先生です。

鋭い目で病気を見つけてくれる頼りになる方です。

未分類

看護師募集

昨夜からHPに看護師募集を掲載いたしました。

クリニックの経営で一番頭が痛いのが、

職員の採用です。

特に看護師は、絶対数が少ないので、

どこの医療機関でも苦労しています。

■ ■

札幌美容形成外科は平成16年8月3日に開院しました。

今年で丸4年になります。

はやいものです。あっという間でした。

現在、職員の平均在職期間は35ヵ月。

最長44ヵ月(3年8ヵ月)

勤務してくれている職員が3人います。

長い間、勤めてくれていて、

本当にありがたく感謝しています。

■ ■

よく事業をする時に大切なのが、

ひと

もの

かね

といいます。

総合病院に勤務している時は、

病院で看護師を採用してくれるので、

苦労をしたことはありませんでした。

■ ■

札幌美容形成外科で採用の時には、

私のクリニック経営についてのビジョン、

私の考え方をご説明して、

私の‘夢’の実現を手伝ってくれませんか?

と口説(くど)きます。

そうして口説いて、

勤務してくれているのが今の職員です。

■ ■

美容形成外科のクリニックは、

ふつうの病院や診療所とは違います。

大先輩の武藤靖夫先生(札幌中央形成外科)から

教えていただいた言葉です。

『患者さんではなく、お客様です』

自分が院長になってはじめて理解できました。

■ ■

看護職にも、今までとは違った対応が求められます。

『本日、担当させていただきます、看護師の○○と申します。』

『手術の準備が整いましたので、ご案内いたします。』

『お疲れ様でした。』

『お気をつけてお帰りください。』

などなど、

‘ふつう’の医療機関とは違った対応を求めます。

■ ■

美容外科ならではのメリットもあります。

レーザー脱毛の練習台は、自分の手足です。

何回か練習しているうちに、

自分の手足はツルツルになります。

顔のレーザーフェイシャルもできます。

自分で体験して、

どの程度の赤味がどの程度続くか理解します。

顔のうぶ毛やニキビも少なくなります。

■ ■

反面、今までの看護職としての経験が

すぐに役立たず、

新しいことをたくさん覚える必要があります。

手術室の勤務経験がなくても大丈夫ですが、

人をキレイにしたい、

自分もキレイでいたい、

細かいことに気がつく、

そんな方を募集します。

■ ■

私の‘夢とロマン’に

共鳴できたら、是非応募なさってください。

お電話をお待ちしております!

現在の職員です

医療問題

不必要な検査

平成20年7月27日、朝日新聞朝刊、

声の欄への投稿記事です。

不必要な検査

医療費の無駄

脳神経外科医 松島善治

(東京都小金井市 72歳)

■ ■

私は幾つかの病院で頭痛外来を担当しているが、

院内外から紹介されて来る慢性頭痛の

患者のほぼ全員が、

既にCT(コンピューター断層撮影)

またはMRI(磁気共鳴断層撮影)

を実施されている。

■ ■

慢性頭痛でこれらの検査が必要なことはまれで、

重要なのは正確な頭痛の知識だ。

だが日本の病院では、

検査が収入につながるためか、

検査は不必要だと説明する時間を省くためか、

頭痛と言えば直ちにCTやMRIの検査を実施してしまうのである。

■ ■

これは医師の勉強不足にもよるが、

他方では「頭痛があるから頭のCTを撮って下さい」

と患者から望まれる場合が多いためだ。

不必要だと説明しても納得させるのは実に難しい。

■ ■

こうした不要な検査の数は膨大で、

全国の診療所や病院で毎日行われる

無駄な検査に支払う費用は、

国の医療費のかなりの部分を占めている。

不要な投薬も同様である。

■ ■

医療崩壊が叫ばれる今、

医師の実力や、

患者にとっての必要の有無に関係なく、

官僚の天下り先ともなりうる会社の

医療機器、

検査、

薬などを使った時に限って

医療側に金が入るような

今の仕組みは早急に改めるべきだ。

(以上、朝日新聞より引用)

■ ■

日本の医療保険制度の問題点です。

出来高払いと呼ばれる方式です。

不要な検査が多いことも確かです。

投稿者の先生がご指摘なさっていらっしゃるように、

医療者側だけの問題でもありません。

■ ■

『あの病院へ行ったけど、検査もしてくれなかった』

『あそこの病院の先生は、すぐに注射をしてくれる』

『注射一発ですぐに治る』

などは、日常よく耳にする会話です。

医療者側にとって、

もしCT検査をせず、

後で脳腫瘍などが見つかったとすると、

(頭痛との因果関係がなくても)

訴訟になる恐れもあります。

■ ■

CTやMRI検査は、

造影剤を使わない限り、

痛くもありません。

検査によるリスクも少ないので、

安易に行われることもあると思います。

私は投稿者の先生の意見に賛成ですが、

高額のCTやMRIを導入した医療機関では

今日も不要な検査が行われていると思います。

医療問題

米国の医療問題

平成20年7月26日、朝日新聞朝刊の記事です。

治療の質、格差反映

政府関与か市場原理か

2008米国大統領選

亀裂の現場から シカゴ

医療保険制度

■ ■

平日の午後1時、シカゴ郊外の病院の待合室で、患者たち十数人が、うつむきがちに診察の順番を待っていた。

忙しく立ち回る医師や看護師。消毒薬のにおい。高価な医療器具。診察に必要なものをすべて備えたこの病院に、唯一 「ない」ものがある。

診寮費を支払う窓□だ。

■ ■

カルロスさん(62)とリリアさん(56)の夫婦は、この病院に通い始めて4年になる。

「背中が痛むのだけど、健康保険がなく、お金が払えない。この病院がなかったら、どうなっていたか」。そう、スペイン語で話した。

■ ■

この「コミュニティー・ヘルス」は全米で最も大きな無料病院のひとつ。寄付とポランティア医師らで運営され、シカゴ近郊から年間6千人以上の患者が訪れる。その6割以上は中南米系だという。

■ ■

「どこから来たかとか、不法移民か、とかは一切聞かない。彼らは人間であり、医療が必要なのだから」。医師の一人、アーノルド・ワイデンさん(78)は言う。「なぜ、こんな活動をするのかって?米国は、公的な国民皆保険制度のない唯一の先進国だということを忘れてはいけないよ」

■ ■

「病気し破産」

医療保険制度の不備は、米国で深刻な内政問題となっている。一部に公的保険は存在するが、基本的に一般国民は民間保険会社による医療保険に加人するしかない。このため、全米で無保険なのは4700万人、実に7人に1人に及ぶ。世界保健機関(WHO)による医療制度のランキングで、米国は37位(日本は10位)という低さだ。

■ ■

さらに、医療保険に加人している中流階級ですら、医療費に足元を脅かされている。

「早く死んだ方が、家族に迷惑をかけずにすむ」。シカゴ市内に住むドナ・スミスさん(53)は10年ほど前、子宮がんの治療を受けていた時、こう考えたという。

■ ■

夫のラリーさん(64)は病弱で、40代から心臓病に悩まされ、定職に就けずにたびたび手術を受けていた。一般向け医療保険は、私企業により営利目的で運営されているため、病気をするほど保険料が高額になり、カバーされない治療も増える。ドナさん自身も病気で職を失い、今まで入っていた企業加入の医療保険すら失ってしまった。

■ ■

スミス夫妻は友人に借金を重ね、電気代の支払いも滞るようになり、ついには破産宣告を余儀なくされた。持ち家を手放し、引っ越した先は、娘の家の地下倉庫だった。

「普通の中流家庭を築き、6人の子を育て、保険にも入って一生懸命に人生を送ってきた。それなのに、病気をしただけで破産するなんて、何かが間違っている」

■ ■

「コミュニティー・ヘルス」から車で20分ほど、シカゴ名物の摩天楼の一角に、ゲーリー・アルキストさん(55)のオフィスがある。保険会社や製薬会社向けに、企業戦略を提案するのが仕事だ。

「無保険者が存在するのは問題だが、政府による強制的な皆保険が正しいとは思えない。膨大な費用がかかり、増税につながる」。市街地を見下ろす高層ビルの一室で、アルキストさんは断言した。

■ ■

「もし、英国のように医療制度を国営化したら、それは米国人にとって悪夢だ。選択と競争のない制度は、自由と自己責任の考えに慣れた私たちにとって耐えられないものに違いない」

■ ■

ためらう世論

大統領選で、医療問題は「経済」「イラク」に次ぐ重要な争点になっている。指名候補の座を手にした民主オバマ、共和マケイン両氏による改革案は次のようなものだ。

■ ■

オバマ氏は国民皆保険を目指し、大企業に勉めていない国民を対象にした公的保険プランの新設を計画。全国民に加入は義務づけないが、児童については保険に強制加入させることを売り物にする。一方でマケイン氏は国民皆保険に反対し、税控除により個人の民間保険への加入を促進するという現状維持に近い小幅の改革を目指す。

■ ■

つまるところ、2人の政策の違いは、政府の関与を重視するか、市場原理に任せるかという選択に行き着く。

ラスムセン社の4月の世論調査によると、政府の運営による医療保険制度を支持する人は29%だった一方で、反対は39%にも上った。誰もが現状に不満を感じている一方で、公的医療保険に反発する人も少なくないのが米国の現実だ。

■ ■

国民の生命と健康にかかわる医療制度を、効率優先の市場原理にゆだねるべきか、それとも税金で公的に支えるべきか。この問いに、米国民はまだ結論を出せずにいる。

米国の医療保険制度の欠陥を追及したマイケル・ムーア監督のドキュメント映画「シッコ」(2007年)にも出演したスミスさんは言う。「今の制度を変えなければいけないことは誰でもわかっているはずだが、どちらの候補の案も不十分だ。私には遅すぎるが、子どもや孫の世代には間に合って欲しい」(真鍋弘樹)

■ ■

キーワード

米国の医療保険制度

米国には、日本の健康のような国民皆保険制度がない。高齢者向けの「メディケア」、貧困層向けの「メディケイド」という公的保険の対象者以外は、個人で民間の保険会社などによる医療保険に加入する必要がある。従業員に保険を提供していない企業も多く、高額な保険料を嫌って保険に入らない人は増加している。保険に加入しても、タイプや掛け金によって医療機関や治療が制限され、支払い上限額が決められるため、高額の自己負担が発生することも少なくない。国全体の総医療費は国内総生産(GDP)の15%を占め、他の主要先進国より高い水準にある。

■ ■

オバマ氏

「あなたが医療保険に加入していなくても、私の改革案が法制化されれば、それを手にするだろう」

(2007年5月29日、アイオワ州での演説)

■ ■

マケイン氏

「医療保険の国営化が解決策だと考える人もいるが、それは増税や新たな規制を招くだけだ」

(2007年4月29日、バージニア州での演説)

(以上、朝日新聞より引用)

■ ■

米国の医療者からは、

もうやってられない!と悲鳴が聞こえてきます。

健康保険制度は、病気になった人を助けるという、

相互扶助の精神で運営されている筈です。

人の不幸である病気で、

一部の営利企業だけが儲けるのは許せません。

■ ■

日本の厚生行政もダメです。

このままでは、医師を志す若者が減り、

優秀な人材が集まらなくなる恐れがあります。

医療の原点は、

困っている人を助けて、

世の中をよくするお手伝いをする、

ことだと思っています。

美容外科といえど、

社会の役に立たなくなったらおしまいです。

昔の記憶

結納の日

父親が書いてくれた手紙のおかげで

今から27年前(昭和56年、1981年)に結婚できました。

私が26歳、家内が24歳の時でした。

結婚式が7月で、

3月に西宮市(にしのみや)まで結納に行きました。

西宮市は、兵庫県にあります。

甲子園球場があるところです。

■ ■

恥ずかしながら、

私は家内と知り合うまで、

甲子園球場が兵庫県西宮市にあることを、

知りませんでした。

大阪より南にあると勘違いしていました。

■ ■

結納は、仲人さんと行くのが正しいのでしょうが、

私は、両親と私の3人で行きました。

結納セットを、

当時のそごうデパートで買いました。

飛行機の手荷物には預けられず、

手荷物として機内に持ち込んだ記憶があります。

松竹梅というお酒を、大阪で買いました。

■ ■

今から考えると、

私の両親は、今の私とほぼ同年代です。

父親は55歳、母親が53歳だった筈です。

26歳の私にとって、

人生で最良の日々でした。

自分が親の歳になると…

家内の父親には悪いことをしたと思います。

西宮⇔札幌は、

確かに距離がありました。

■ ■

当時は喧嘩なんかしませんでした。

どんなことでも許せて、

とにかく最高の奥さんだと思っていました。

結婚式場の予約に行っても、

『最高のカップルですね』

なんてお世辞を言われて、

二人とも舞い上がっていました。

■ ■

どんな人と一緒になっても、

いつまでも最高の日々は続かないものです。

どこまで許容できるか…?

どこまでガマンできるか…?

が問題なのだと思います。

■ ■

キレイだった奥さんも年をとり、

私も髭まで白髪になってきました。

アンチエイジングや

どうしたらボケず生きられるか…?

などと真剣に考える年齢になりました。

■ ■

昔のアルバムを

引っ張り出すことはなかったのですが、

日記のネタ探しにアルバムを見ました。

未整理の写真の中に、

若き日の自分を見つけました。

あの頃は、

思わずホッペをつねって…

こんなに幸せでよいのだろうか?

と思うほどでした。

■ ■

若い時期は、二度と戻ってきません。

いま、お幸せな方は、

どうかその時間を大切になさってください。

これからの方は、

じっくり

よ~く考えて、

相手を選んでください。

必ず、素敵なパートナーが見つかります。

返品や交換はできませんので…

結納の日

昭和56年3月20日

神戸ポートピア