医学講座

PCの進歩2018

今日は2018年1月29日です。

2018年3月の移転に向けて、

毎日引越し準備をしています。

重要な個人情報は、

自分自身で整理しています。

業者さんには頼めません。

これが大変です。

毎日シュレッダーが大活躍です。

■ ■

PCも処分しています。

ハードディスクを外して、

取り出しています。

PCの進歩がすごいです。

開院したころのHD容量は、

せいぜい320GBでした。

320GBでも、

大きな容量でした。

■ ■

HDが進歩し容量が増えました。今はTテラです。

札幌美容形成外科のPCは、

HDハードディスクから、

SSDソリッドステートドライブになりました。

PCの価格も、

14年前と比べると、

驚くほど安くなりました。

SSDソリッドステートドライブの価格も安くなりました。

■ ■

パソコン突然死

WindowsXP終了

怒【オンライン請求】怒

♡感謝【オンライン請求】感謝♡

PCだけでもかなり苦労しました。

1月もあと3日です。

がんばって引越し準備をします。

昔の記憶

教育費の寒波

昨日の院長日記、

道内寒波 凍える家計 灯油3年ぶり高値に、

えりーさんからコメントをいただきました。

我が家は教育費の寒波がやってくる予定です

教育費の寒波は、

本間家にもやってきました。

ちょうど私が札幌医大をクビになった年に、

娘が私大に入学しました。

■ ■

2002年3月7日木曜日21:00に、

札幌医科大学医学部長室に呼び出されました。

神保孝一医学部長から解雇通告を受けました。

札幌医大を辞めることはすぐに決めました。

残念なことに、

すぐに就職先は決まりませんでした。

今から16年前です。

この時はほんとうに困っていました。

■ ■

貯金がなかったわけではありませんが、

職を失った私に、

200万円もの初年度入学金支払いは大変でした。

4年間の授業料をどうやって払おうか?

下の息子はまだ高校生でした。

これからどうやって教育費を払おうか?

ほんとうに困りました。

私は亡くなった私の父親に相談しました。

■ ■

私の親父は、

孫が♡合格♡したことをとても喜んでくれました。

いいょ

…のひとことで、

ぽんと娘の入学金を払ってくれました。

これは職を失った私にとって、

とてもありがたかったです。

その後、私はJMECの故森下純一社長さんのおかげで、

中央クリニックに就職できました。

■ ■

中央クリニックに就職できてからは、

安定した収入を得ることができました。

中央クリニックの社長さんには、

今でもとても感謝しています。

娘の入学金は父親には返しませんでした。

その代わり、

父親が困っていた入歯をプレゼントしました。

自由診療の♡最高級の入歯♡です。

えりーさんの

教育費の寒波は、

必ず将来♡暖かい春風♡になります。

ご子息様にはがんばっていただきたいです。

医学講座

道内寒波 凍える家計 灯油3年ぶり高値

平成30年1月27日、北海道新聞朝刊のトップ記事です。

道内寒波 凍える家計 灯油3年ぶり高値/滞る輸送 野菜高騰さらに?

全国で続く厳しい寒波が、道民生活を直撃している。17週連続の灯油価格上昇と寒さが重なり、暖房費の負担増にため息が漏れる。本州の大雪によって貨物列車やフェリーの運休・欠航が相次ぎ、市場関係者は高止まりが続いていた野菜の価格のさらなる値上がりを心配する。道内は29日ごろに再び厳寒となる見込みで、影響の拡大を案じる声も上がっている。

「据え付け型の灯油ストーブは極力つけず、(灯油消費量が少ない)ポータブルストーブを使っている」。札幌市豊平区の無職吉見(よしみ)哲郎さん(68)は、灯油のポリタンクを運びながら苦笑する。ただ、この1週間の厳しい寒さに「いつまでしのげるか」と漏らす。

資源エネルギー庁によると22日現在、道内の店頭での灯油平均価格は1リットルあたり87.9円。産油国の減産の影響で昨年9月以降上昇が続き、約3年ぶりの高値となった。深川市の無職鈴木栄文(よしふみ)さん(83)は「月の暖房費が昨冬に比べ5千円近く増えた。厳寒地なのでストーブをたかないわけにはいかない」と嘆く。

札幌管区気象台によると、1月上旬の道内は暖気に覆われやすかったため、主要観測地点22カ所の平均気温の平年差は、観測史上最も高いプラス2.8度。21日以降は一転して、シベリア付近にあった強い寒気が日本列島上空に流れ込んだ。21~25日の道内主要地点の平均気温は平年を約1度下回る。東京都心で25日の最低気温が48年ぶりに氷点下4度を記録するなど、寒波は全国に及んでいる。

住宅の灯油ホームタンクに給油する配達業者の社員。厳しい寒さと灯油価格上昇が重なっている=26日午前、札幌市豊平区

(以上、北海道新聞より引用)

■ ■

本間先生の、

灯油高値_不景気説です。

美容形成外科のように、

不要不急の診療科目は、

灯油の値上げで、

売上減少です。

経営判断を誤ると倒産の危機です。

■ ■

今年は灯油の値上がりに加えて、

記録的な寒波です。

明け方が特に冷え込みます。

夜もずーっと、

暖房を入れっぱなしです。

そうすると、

電気代が増えます

うちの奥さんが、

電気代が高いとなげいています。

野菜も高いし、

春になって暖かくなるまで、

じっとがまんです。

医学講座

自宅での「みとり」どう増やす?

平成30年1月26日、朝日新聞朝刊の記事です。

(いちからわかる!)

自宅での「みとり」、どう増やすんじゃ?

■診療報酬(しんりょうほうしゅう)を手厚くし、質の高い医療(いりょう)の担い手を育成する

ホー先生 最近、自宅でみとられて亡くなったという人がいたなあ。

A 実は、2016年の死亡者のうち76%は医療(いりょう)機関で亡くなり、自宅は13%にとどまるんだ。でも、高齢(こうれい)化が進んで死亡者数は増えていくから、医療機関だけでは対応しきれなくなるし、自宅で最期(さいご)をむかえたいと望む人も多い。そこで、政府は、「みとり」もできる在宅医療の担い手を増やそうとしているよ。

ホ どう増やすんじゃ?

A 医療機関や介護(かいご)事業者に払(はら)う報酬(ほうしゅう)について、自宅でみとるまでのケアをしたり、実際にみとったりしたら加算しているよ。さらに2018年4月の報酬改定では、複数の医療機関が連携(れんけい)し、24時間態勢で患者(かんじゃ)さんの自宅に訪問診療(しんりょう)をした場合の報酬を新しくつくる方針だ。

ホ ホホウ!

A 訪問診療をする診療所は2014年時点で約2万1千カ所あり、全体の22%ほどになった。ただ、みとりまでする診療所は全体の4.7%しかないんだ。自宅でみとった医療機関に払われている加算の件数は、直近でわかる2016年6月分で6651件にとどまっている。

ホ なかなか増えないのはどうしてじゃ?

A 死期が近いと急変していつ呼び出されるかわからず、医師が1人しかいない診療所や高齢の医師には負担が大きい。死に向かう患者さんの心身の痛みに寄りそった質の高いみとりができる医師や看護師らの数も少なく、育成を急ぐべきだとされているんだ。

ホ 介護施設(しせつ)で亡くなる人もいるのう。

A 2016年は死亡者の9%が老人ホームなどの介護施設で亡くなり、割合は2005年の3倍以上になった。独居や高齢者夫婦だけの世帯だと、自宅でみとることは難しい場合もある。政府は施設でのみとりも後押(あとお)しして、最期まで質の高い暮らしを送れるようにしたいと考えているんだ。

(生田大介)

(医療とコスト 最期のとき)

「在宅みとり」にかかる負担

高齢化に伴って死亡者が急増し、政府は住み慣れた自宅での「みとり」を後押しする。入院から在宅への流れは、医療費を減らす効果があるともされる。自宅で最期を迎えるには、どんな負担が必要なのか。

■延命治療より死を迎える支援 「医療費、病院より低い」

2016年2月17日、城戸ユリ子さん(66)の母、君江さん(当時97)は東京都台東区の自宅にいた。午前1時半ごろ、血中酸素の濃度を測る機器の数値が低下。最期のときが近づくが、救急車は呼ばないと家族で決めていた。

まもなく君江さんは目を閉じ、呼吸が途切れそうになった。ユリ子さんは、かかりつけの訪問診療医が勤務する診療所に電話で連絡した。約1時間後に医師が到着したとき、呼吸は停止しており、医師が死亡を確認した。老衰だった。

「家族に見守られ、家で静かに逝くのが母の願いでした。私も尊厳ある人生の終わりを見届けることができました」。ユリ子さんは当時をそう振り返る。

脳出血で10年間寝たきりの母を福島県の実家から呼び寄せたのは2015年夏。仕事を辞め母を介護していた弟(63)が脳梗塞(こうそく)で倒れたためだ。フリーで編集の仕事をしながら、在宅医療や介護のサービスを利用し、弟と2人で母に付きそった。

医師による月2回の定期的な訪問診療で医療費は月約6万7千円。亡くなる前月は人工的に酸素を取り込む機器を導入したこともあり、13万円ほどかかった。毎月の医療費の自己負担には所得や年齢に応じて上限があり、君江さんの支払いは8千円。訪問入浴などの介護サービスも約21万5千円分を利用したが、自己負担はその1割だった。

主治医だった「たいとう診療所」の斉木三鈴医師によると、終末期にある患者に大切なのは「投薬よりケア」。介護職とチームを組み、血圧や皮膚の状態をみて、食事や排泄(はいせつ)の状態を確認し、生活全体を支える。斉木医師は「積極的な延命治療よりも、自宅で穏やかに療養して死を迎えるための支援が重要。結果として、治療や検査が中心の病院より医療費は一般的に低くなる」と説明する。

在宅医療は身体的に通院が難しくなった場合に利用できる。一方、入院すれば医療費は少なくとも月30万~50万円ほど、手厚いケアを受けられる緩和ケア病棟なら月100万~150万円ほどかかる。君江さんと同じ所得層の場合、自己負担は月1万5千円。費用との差額は医療保険で賄われる。そのため、在宅医療を普及させることで公的な医療費を減らせるという主張は根強い。

神奈川県厚木市の森の里病院の金城謙太郎医師らは、12~13年に福岡県内のある病院に入院して亡くなった72人と、その病院の医師が11日間以上の在宅医療を行って自宅でみとった22人について、死亡前30日間の医療費と介護費の合計額を比べた。その結果、在宅は1日平均1万8696円で、入院の2万2488円より約17%少なかった。(森本美紀、高橋美佐子)

■家族の「無償ケア」が支え

東京都の男性は2014年、歯肉がんと診断された。当時54歳。入院中だった翌2015年秋、医師から「これ以上の治療は難しい」と告げられ、退院を決めた。男性は一人暮らし。自宅に介護用ベッドや点滴台を運び込み、毎日、看護師やヘルパーらの訪問を受け、壊死(えし)した首元の傷口の手当てもしてもらった。日常生活を支えたのは車で1時間圏内に住む2人の妹で、週数回通ってきた。

2016年2月ごろ、男性は一時重篤となり、医師に「あと数日かもしれない」と告げられた。そこで、妹2人が交代で泊まり込んだ。看護師を夜間に常駐させる選択肢もあったが、一晩数万円の費用がかかると言われ、現実的ではなかった。

3月中旬の夜。男性のベッド脇で仮眠していた妹が物音で目を覚ますと、男性がベッドと壁の間のすき間に落ちていた。体を持ち上げようとしても動かない。何かあれば自宅でみとる方針を訪問診療医と確認していた。だが、医師が駆けつけるまで40~50分かかる。妹は救急車を呼んだ。

男性は近くの病院に入院。持ち直して「家に帰りたい」と訴えたが、入院4日目に亡くなった。妹は「できるだけのことはやったと思う。だけど兄の意思に反して病院で最期を迎えさせてしまったことには、複雑な思いもある」。

担当の訪問診療医は「在宅でがん患者をみとる場合、窒息や吐血などの急激な変化が起きることもある。それなりの覚悟が必要で、途中で病院に行く選択肢があってもいい」と話す。

在宅のみとりでは、費用は入院より安くなっても、家族による「無償のケア」が補っているともいえる。

慶応大学の研究グループは2015年、認知症の人の家族らによるケアを費用に換算した研究結果を発表した。1人にかける家族らのケアは週平均で約25時間。民間ヘルパーの費用などから、1人あたり年間約382万円と算出した。終末期のケアとは状況が異なるが、家族が担う役割は大きい。

家族によるケアを前提とした「安い」在宅医療は今後、成り立たなくなる――。医師で医療経済学者の二木立(りゅう)氏(前・日本福祉大学長)はそうみており、「単身や夫婦だけの高齢者世帯が増え、介護できる家族が減るなかで在宅ケアを進めれば、公的な医療・介護サービスがより多く必要になり、費用はかさむだろう」と指摘する。(伊藤綾、生田大介)

◇

「医療とコスト・最期のとき」では今後、介護施設でのみとりや延命治療について取り上げます。総合面で掲載する予定です。

ベッドに横たわる女性(89)を訪問診療する斉木三鈴医師。女性の息子(左奥)は「いずれは自宅でみとりたい」と言う=東京都台東区、越田省吾撮影

(以上、朝日新聞より引用)

■ ■

今朝の朝日新聞朝刊トップには、

在宅医療、2025年に100万人

診療・介護態勢整備へ 厚労省推計

…という記事が出ていました。

2面に出ていたのが、

この記事です。

在宅で最期を迎えたいという、

私にとっては見逃せない記事です。

記事を見て驚きました。

お金がかかります

■ ■

貯金を増やさないと、

簡単に死ねません。

看取りのために、

24時間体制で往診に行く先生も大変です。

60歳を過ぎた私には無理です。

美容形成外科ならまだできますが、

体力を使う往診はできません。

自分は自宅で最期を迎えたいと思っていますが、

家族に負担をかけることもできず、

難しい問題だと思いました。

連載の続きを楽しみにしています。

昔の記憶

水道管の凍結

寒い日が続いています。

今朝のTVで東京の水道管の凍結をやっていました。

うちの奥さんが北海道に嫁に来た時、

水道が凍結する

水道がこおって水が出なくなる

夜寝る前に水道の水を落とす

…ということがわかりませんでした。

■ ■

新婚の頃に住んだのは、

家賃4万5千円程度(管理費含)の、

札幌市北区新琴似にある、

2DKの公団住宅です。

人生で一番いい時期でした。

公団住宅でも、

8階建でガスのセントラルヒーティングでした。

水道が凍結することはありませんでした。

■ ■

大変だったのが、

地方の病院に勤務した時でした。

美唄労災病院も、

釧路労災病院も、

病院のそばに宿舎がありました。

平屋建ての住宅でした。

私が医者になった40年前は、

とても寒い住宅でした。

■ ■

台所、

トイレ、

風呂、

それぞれに水道があり、

止水栓しすいせん

…という水を落とす装置がありました。

水道管の中の水を地中に落とす装置です。

水道管の中の水を抜いて、

空っぽにしておきます。

■ ■

そうすると、

凍って水道管が破裂することもなく、

水が出なくなることもありません。

水洗トイレのタンクの水も抜いて、

便器の水がたまっているところには、

車の不凍液や、

寒冷地用のウィンドウウォシャー液を入れます。

そうすると凍結しません。

■ ■

私が子供の頃には、

よく水道が凍結して、

ヤカンのお湯をかけていました。

今は北海道の子供たちでも、

水を落とす

…ということを知りません。

いい時代になったものだと思います。

その代わり、

災害で電気が止まると、

すぐに凍結しますし、

水も出なくなります。

医学講座

先生たちの長時間労働

平成30年1月24日、朝日新聞朝刊、天声人語です。

先生たちの長時間労働

担当の患者にもし何かあったら。心が休まることのない勤務医の日常を、医師の野田一成(かずしげ)さんが書いている。同僚に仕事をお願いして実現した一泊旅行でも、携帯電話がいつ鳴るか気が気ではない。電話をビニールで包んで温泉に持ち込んだ。

▼映画館ではすぐに外に出られるよう、一番端の席を予約する。夜間や早朝の電話でも、ワンコールで反射的に目が覚める。「つねに緊張している状態は自分の健康に良いとはいえません」と『患者は知らない医者の真実』で述べている。

▼医師の長時間労働の実態が相次いで判明している。著名な大学病院が違法な残業をさせていたとして労働基準監督署の指摘を受けた。休日のルールもない病院があり、「過労死ライン」を超えた残業が野放しだった病院がある。医療の現場が疲弊しているのかと思うと不安になる。

▼働き方改革をめぐる厚生労働省の検討会では「医師が健康であることが重要」との声が出た。当然のことから確認しなければならない状態か。主治医を複数にする。医師でなければできない仕事を絞り込む。できる所から手をつける以外にない。

▼「先生」と呼ばれ、ときには「仁術」とまで持ち上げられる。忙しくて当然だと、社会の側が甘えてこなかったか。人々の健康を担うのは、疲れもするし弱音も吐きたい生身の人間である。

▼そういえばもう一つの「先生」、学校の教員も長時間労働が問題になっている。先生の敬称は、誰かに無理を押し付けるためにあるわけではない。

(以上、朝日新聞より引用)

■ ■

大学病院での医師の勤務を、

労働ととらえずに、

修行

勉強

研修

…ととらえている風潮があります。

私の時代には、

任期一日の日給制で、

翌年3月30日まで更新するという研修医制度でした。

■ ■

結婚した時に、

奥さんに給与明細を見せて、

絶句された記憶があります

その後も、

大学のお給料だけではやって行けませんと、

よく言われました。

それほど薄給なのが大学病院の先生です。

■ ■

天声人語に書かれていた、

著名な大学病院の違法残業は、

表に出ていないだけで、

どこの大学病院でもあると、

(私は)

想像しています。

今の時代、

大学病院といえど、

救急患者を診て稼がないとやって行けません。

■ ■

大学病院で長時間働いているのは、

若い先生たちです。

私たちの年代になると、

実際の現場で働く時間は少なくなります。

その代わり、

土日もないくらい会議があったり、

各種会合に出たり、

文部科学省の会議があったり、

ほんとうに忙しそうにしている先生がたくさんいます。

■ ■

厚生労働省が推奨している、

在宅での看取りを増やすためには、

より多くの医師が必要です。

いつ亡くなるかわからない患者さんのため、

夜も眠れないのは大変です。

医師でなければできない仕事を減らしてほしいです。

無駄な診断書の作成、

医療等の状況

…は廃止してほしいです。

医学講座

東京の大雪2018

東京の大雪がTVや新聞で報道されています。

今年の札幌は小雪です。

雪まつりの雪が不足するくらいです。

今朝の札幌も晴れです。

除雪予算が大助かりだと思います。

北国でも雪は大変です。

■ ■

報道を見て63歳の形成外科医が考えたことです。

●手袋をしましょう

TVや新聞を見ると、

素手で傘をさしている人が多いようです。

転倒すると大変です。

靴も夏の革靴の人が多いように見えます。

滑ります!

手袋で手を守ってください。

■ ■

●防寒対策をしましょう

女性の下肢を見ると、

ふつうのストッキングのように見えます。

冷えると大変です。

厚いタイツにしましょう。

薄いのしかなければ重ねてはきましょう!

交通がマヒして家に帰れなくなったら、

とにかく寒さ対策が大切です。

■ ■

●スキーウェアを活用しましょう

私が東京に住んでいたとします。

大雪警報が出たら、

私なら外出しません。

家でじっとしています。

どうしても外出が必要になったら、

スキーウェアで外出します。

■ ■

●車は使いません

北国に住む私の車は4WDです。

タイヤはスタッドレスタイヤです。

23センチ程度の雪なら走行できます。

でも私なら車は使いません。

夏タイヤの車が立ち往生して、

渋滞になっているからです。

スリップした車がこちらに向かってくることもあります。

大雪の日は車を使わないことです。

■ ■

●外出は歩いて行けるところだけにします

大雪の日に頼りになるのは自分の足です。

できるだけ家にいて、

どうしても必要になったら、

自分の足で歩いて行けるところに行きます。

フード付のスキーウェアに、

暖かいスノーパンツです。

タイツがあればそれも活用します。

靴は防寒仕様の靴です。

長靴をはくとしても防寒仕様の長靴です。

足が冷えると身体の具合まで悪くなります。

■ ■

関東地方の雪は、

今日の天気でとけると思います。

北国で生活する私たちには、

北国で暮らす者の知恵があります。

大雪のお見舞いを申し上げます。

くれぐれも転倒事故に気をつけてください。

顔の骨が折れることがあります。

医学講座

太らない間食 200キロカロリー以内、目安

平成30年1月22日、朝日新聞朝刊の記事です。

(きょうもキレイ)太らない間食② 200キロカロリー以内、目安に

■Reライフ 人生充実

間食がいいとはいっても、カロリーを取りすぎれば太る要因になります。1日の総摂取カロリーを抑えるための間食だと忘れてはいけません。

1日の適量はどれぐらいでしょうか。私は「200キロカロリーを目安に」としています。これぐらいなら、食事のカロリーをうまく抑えつつ、総摂取カロリーも抑えることができるでしょう。でも、お菓子の包装に書いてある表示を見てください。大きさにもよりますが、おまんじゅうは一つ食べたらオーバーしてしまうものもあります。

おすすめは、かさがあってもカロリーが低く、「食べるのが大変」なものです。たとえば、リンゴ。小さめなら2個食べられますが、食べきるのはけっこう大変です。キウイは1個あたり40キロカロリー程度。5個も食べられます。

どうしても甘いお菓子が食べたければ、誰かと分け合ったり、半分に切って残したりしてください。「食べたいものを200キロカロリー以内に抑える」という方法です。

200キロカロリー以内に収まるように、間食する食べ物を選ぶか、量を抑えるか。小腹がすいたら100キロカロリー以内のものを2、3回食べる方法でも大丈夫。やりやすい方法で構いません。

あまりにも厳密にカロリーにこだわると、逆効果になりかねません。食べることに罪悪感を感じたり、極端に制限したりすると、反動で食べ過ぎてしまうものです。心にも体にも、いいことはありません。「目安」ぐらいの心構えがいいでしょう。=全4回

(管理栄養士 足立香代子)

(以上、朝日新聞より引用)

■ ■

今朝の朝日新聞を読んでいて、

これは教えてあげなければ!

…と思いました。

私は間食はしません。

間食をする時間がありません。

お昼のお弁当を食べるのは、

早くて15:00頃です。

遅いと17:00頃になります。

夕食は21:00過ぎです。

身体によくないと思います。

■ ■

うちの奥さんは、

夕食の21:00までにお腹がすくので、

間食をするらしいです。

その分、夕食は少ないです。

今日の朝日新聞に書いてあったように、

リンゴをおすすめします。

お腹がいっぱいになります。

■ ■

甘いお菓子が食べたければ、

誰かと分け合ったり、

半分に切って残したりしてください

これもいい方法だと思います。

ついつい食べてしまうと、

太ります

世の中に、

♡太らないお菓子♡

…があったらいいなぁ~と思います。

現実は厳しいので太らないように注意してください。

医学講座

皮膚腫瘍の手術給付金

札幌美容形成外科で行った手術で、

保険会社から手術給付金が支払われることがあります。

その時に問題になるのが、

どうやら、

筋肉に達しているか?

筋肉に達していないか?

…らしいです。

保険会社から問い合わせが来ることがあります。

■ ■

手術給付金の支払いで、

クリニックでお渡しする、

診療内容を記載した用紙を、

オンラインで送信するだけでいい保険会社もあれば、

医師が診断書を作成する必要がある保険会社もあります。

私は、

診断書でもうけるつもりはありません。

できれば明細書で出してくれる会社がいいと思います。

■ ■

誰が決めた支払基準かわかりませんが、

皮膚腫瘍の手術給付金を、

筋肉に達しているか?

筋肉に達していないか?

…で決めるのは、

医学的にはナンセンスだと思います。

手術の難易度や患者さんの苦痛は、

筋肉に達しているか?

…では決まりません。

■ ■

健康保険で規定しているのは、

皮膚腫瘍の部位

露出部か?

非露出部か?

大きさが2㎝以上か?

…などの規定だけです。

筋肉に達しているかどうかは、

皮膚腫瘍や皮下腫瘍の手術点数には関係ありません。

■ ■

もう少し詳しく解説します。

顔には表情筋と呼ばれる筋肉があります。

まぶたの近くは、

皮膚の下がすぐに眼輪筋という筋肉です。

2㎝未満の皮膚腫瘍でも、

筋肉に達する腫瘍です。

逆に言うと、

注意して丁寧に手術をしないと、

筋肉から出血して、

大きな血腫になることがあります。

■ ■

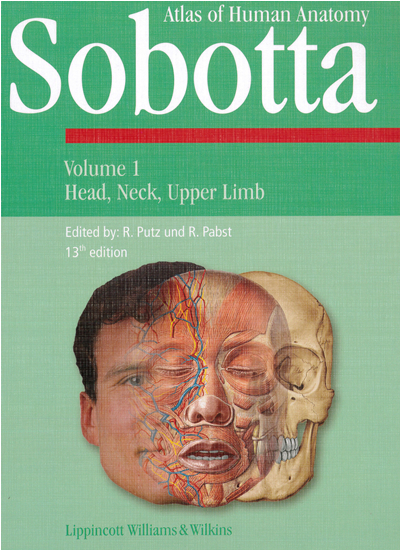

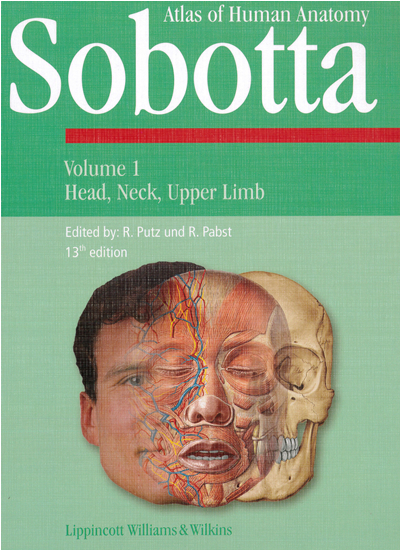

下の写真は、

私が愛用している、

Sobottaという解剖学アトラスの表紙です。

学生時代には高くて買えませんでした。

絵を見ると、

顔にはたくさんの表情筋があることがわかります。

生命保険会社さんに教えてあげます。

顔面や頚部の皮膚腫瘍は、

皮膚のすぐ下に表情筋や広頸筋という筋肉があるので、

筋肉に達する手術

…になります。

医学講座

無影灯への思い

昨日の院長日記、

無影灯のプロ

…にさくらんぼさんから、

コメントをいただきました。

すみませんm(_ _)m 無影灯 とはなんだかわからないのですが、

ドクターXもこうのどりも毎回観ていましたが、

どこにでてきたのでしょうか?

手術室の丸い電灯ですか?

■ ■

無影灯は、

下のTVの画像に映っている、

右上のライトです。

外科医が、

♡いい手術♡をするためには、

照明がとても大切です。

よく見えないと、

♡いい手術♡ができません。

■ ■

東京からいらしてくださった、

無影灯のプロの社長さんは、

実によく手術のことをご存知でした。

無影灯を設置した後で、

手術室に入られて、

実際に手術を見学され、

ちゃんと術者が満足しているか確認されるそうです。

すごいことです。

■ ■

私には無影灯に対する思いがあります。

63歳の私は、

美容形成外科医になって15年です。

その前は、

大きな病院の形成外科医でした。

大きな病院には、

中央手術室とか、

中央手術部という立派な手術室があります。

■ ■

500床程度の病院で、

10以上の手術室があるのがふつうです。

中央手術部には、

大小さまざまな手術室があります。

大きな手術室は、

だいたい腹部外科や胸部外科など、

メジャーと呼ばれている診療科が使います。

形成外科はマイナーです。

■ ■

一年間の手術件数で数えると

小さな手術が多いこともあり、

形成外科はトップクラスになることもあります。

悲しいことに、

後発組で、

マイナーの形成外科が使う手術室は、

一番奥の小さな手術室が多かったです。

ついている無影灯も、

形成外科が使う部屋は、

古い無影灯か小さな無影灯でした。

■ ■

形成外科は、

頭から足まで、

からだじゅうを手術します。

皮弁採取部と、

皮弁移植部のように、

2箇所で同時に手術をすることもあります。

はっきり言って、

満足な無影灯はありませんでした。

■ ■

助手が皮弁採取部を縫合する時の無影灯は、

小さな無影灯でした。

助手は先輩より下手なのに、

満足な明かりもなくて、

苦労して皮弁採取部を縫合した思い出もあります。

明るくて、

大きな無影灯は私の♡夢♡でした。

■ ■

13年半使っている今の無影灯は、

私の♡理想の無影灯♡です。

新しいクリニックにも、

いい無影灯を設置していただきます。

東京からわざわざいらしていただきありがとうございました。

下の写真はテレビ局のセットだと思います。

おそらくいらしてくださった社長さんが、

取り付けられたと思います。

すごい方でした。

TBSのHPから引用