医学講座

44年ぶりのビクトリア②

夜遅くに申し訳ございません。

無事にカナダに着きました。

疲れて寝てしまいました。

札幌を午前中に出発し、

約24時間かかけてビクトリア空港に着きました。

小さな空港でした。

北海道の釧路空港くらいかなぁ~?

■ ■

2回飛行機を乗り継いで、

途中のカルガリーで4時間くらい待ちました。

猛暑の日本が嘘のようです。

こちらは現在20205年7月10日午前9:10です。

日本は深夜1:10、

気温はなんと15℃で長袖です。

ホテルの部屋は冷房を入れてません。

医学講座

44年ぶりのビクトリア①

今日は2025年7月9日(水)です。

申し訳ございません。

さくらんぼさんは猛暑の中で働いていらっしゃるのに、

私だけカナダに行かせていただきます。

今日は移動日です。

午前中に札幌を出発し午後13:40のANAで15:25に成田空港に着きました。

カナダのWestJetで成田から、

カルガリー経由でビクトリアまで行きます。

■ ■

成田18:30発→カルガリ(お昼の)12:35着(日本時間午前3:35)-飛行時間9時間5分、

カルガリー(夕方の)16:30発→ビクトリア(夕方の)17:07着(日本時間午前9:07)-飛行時間1時間37分

ビクトリア着は夕方ですが、

日本を出発してほぼ24時間後になります。

カルガリーとビクトリアは時差が1時間あります。

ビクトリアに3泊して、

ブッチャートガーデンに行きます。

ビクトリア空港でレンタカーを借りて運転して行きます。

私だけ遊んでいて申し訳ございません。

これから出発します。

医学講座

トランプ大統領_日本への関税25%に

今日は2025年7月8日(火)です。

朝から暑いです。

札幌の最高気温29℃、

山形は最高気温34℃です。

さくらんぼさんはお一人で、

ブドウの摘粒作業です。

ピンセットで丁寧に小さな粒を抜く作業、

昨年まではお母様が上手になさっていました。

さくらんぼさんのお身体が心配です。

■ ■

今日のYahoo!ニュースです。

トランプ大統領「日本への関税は25%に」8月1日から “対抗措置とれば税率上乗せ”と警告も

アメリカのトランプ大統領は日本からの輸入品に対して8月1日から25%の関税を課すと発表しました。

7日、SNSに石破総理に宛てた手紙を公開しました。

トランプ政権は現在、日本からの輸入品には10%の関税を課していて、9日まで発動が一時停止されている相互関税の「上乗せ分」をあわせても24%でしたが、25%はそれを上回る水準で、発動されれば日本経済に大きな打撃が予想されます。

トランプ氏は自動車など品目別の関税については今回の決定とは別だと説明していて、自動車への追加関税は引き続き25%となる見通しです。

トランプ氏は手紙の中で「我々は日本との貿易関係について、長年、議論してきたが、日本の関税や非関税障壁などが原因の貿易赤字から脱却すべきだという結論に至った。我々の関係は、残念ながら相互主義からほど遠い」とつづっています。

そのうえで、日本が対抗措置をとれば、さらに税率を上乗せすると警告しました。

一方で、日本が関税や非関税障壁を見直し、「市場を開放」すれば「我々は手紙の内容を見直すかもしれない」ともつづり、関税が発動される8月1日まで交渉の余地があることもにじませました。

これに関連して、トランプ氏は大統領令を修正し、各国へ相互関税の「上乗せ分」を発動する日を7月9日から8月1日に延期しています。

また、トランプ氏は日本以外の14か国に対する新たな関税率も公表しました。

▼韓国、マレーシア、カザフスタン、チュニジアは25%、

▼南アフリカとボスニア・ヘルツェゴビナは30%、

▼インドネシアは32%、

▼バングラデシュとセルビアは35%、

▼カンボジアとタイは36%、

▼ミャンマーとラオスは40%だとしています。

4月に発表された「相互関税」と比べると、日本とマレーシアの2か国だけ関税率が1%上昇していて、それ以外の国の関税率は据え置きか引き下げとなりました。

SNSに公開した手紙の文面は国名や首脳の名前を除いて各国とも同様で、「貿易赤字はアメリカの経済、そして安全保障の脅威だ」と強調しています。

(以上、Yahoo!ニュース、TBSテレビより引用)

■ ■

やっぱりなぁ~という思いです。

安倍晋三さんだったら、

違っただろうなぁ~

たとえ25%の関税をかけられても、

決して諦めないで、

粘り強く交渉されるだろうなぁ~~~

…と思っています。

8月1日までにどうにかなるかなぁ~?

参議院議員選挙の結果にもよるだろうと思っています。

医学講座

自公苦戦_過半数の攻防_毎日新聞参院選序盤調査

今日は2025年7月7日(月)七夕たなばたです。

北海道では8月7日に行う地域が多いです。

札幌も8月7日です。

函館や道南の一部で7月7日に七夕をしていた記憶があります。

今日も暑いです。

札幌の最高気温32℃、

山形は最高気温33℃です。

さくらんぼさんお身体に気をつけてください。

■ ■

今日のYahoo!ニュースです。

自公苦戦、過半数の攻防 国民、参政に勢い 毎日新聞参院選序盤調査

毎日新聞は5、6両日、第27回参院選(20日投開票)の特別世論調査を実施し、取材を加味して序盤情勢を探った。自民、公明両党は非改選を含む過半数(125議席)の維持に必要な50議席確保に苦戦しており、与野党の攻防が激しくなっている。自民は単独で40議席台に届くか微妙で、議席を減らしそうだ。立憲民主党は堅調で、改選22議席を上回る公算が大きい。国民民主党と参政党は勢いを見せている。

調査では選挙区で5割弱、比例代表で4割弱が投票先を決めていないと回答しており、投開票日までに情勢が変わる可能性がある。

自民は、全国に32ある改選数1の「1人区」で優位に戦いを進めるのは石川、岐阜、奈良、鳥取・島根、山口など9選挙区にとどまる。13ある改選数2以上の「複数区」では11選挙区でそれぞれ1議席を確保しそうだ。比例代表は12~15議席で、前回2022年の18議席から減る見通し。全体では32~46議席が見込まれる。

公明は擁立した7選挙区のうち議席を確保するめどが立っているのは東京だけで、接戦となっている選挙区が目立つ。比例代表と合わせて最大でも10議席にとどまる見通しで、改選14議席を下回りそうだ。

一方、候補者一本化が一定程度進んだ立憲などの野党は選挙戦を優位に進める。1人区では無所属や野党系が優勢なのは秋田、宮城、長野、三重、愛媛、宮崎など16選挙区に上る。福島、栃木、富山、山梨、岡山、佐賀、熊本の7選挙区では自民と接戦を演じている。

調査では選挙区で5割弱、比例代表で4割弱が投票先を決めていないと回答しており、投開票日までに情勢が変わる可能性がある。

自民は、全国に32ある改選数1の「1人区」で優位に戦いを進めるのは石川、岐阜、奈良、鳥取・島根、山口など9選挙区にとどまる。13ある改選数2以上の「複数区」では11選挙区でそれぞれ1議席を確保しそうだ。比例代表は12~15議席で、前回2022年の18議席から減る見通し。全体では32~46議席が見込まれる。

公明は擁立した7選挙区のうち議席を確保するめどが立っているのは東京だけで、接戦となっている選挙区が目立つ。比例代表と合わせて最大でも10議席にとどまる見通しで、改選14議席を下回りそうだ。

一方、候補者一本化が一定程度進んだ立憲などの野党は選挙戦を優位に進める。1人区では無所属や野党系が優勢なのは秋田、宮城、長野、三重、愛媛、宮崎など16選挙区に上る。福島、栃木、富山、山梨、岡山、佐賀、熊本の7選挙区では自民と接戦を演じている。

◇調査の方法

毎日新聞とTBSテレビ/JNNは5、6の両日、スマートフォンを対象としたインターネット調査「dサーベイ」で実施した。dサーベイは社会調査研究センターがNTTドコモの協力を得て開発した手法。ドコモが運営するdポイントクラブの会員を対象としたアンケートサービスを利用し、全国約7400万人(18歳以上)の母集団から調査対象を無作為に抽出。調査への協力を依頼するメールを配信し、5万5430人から有効回答を得た。

候補者らの演説を聞く有権者たち=東京都江東区で2025年7月6日午後3時47分、新宮巳美撮影(毎日新聞)

(以上、Yahoo!ニュース、毎日新聞より引用)

■ ■

今朝のTVで宮崎県の農家の男性が、

今までは自民党だったけど、

今回はまだ決めていないと言ってました。

参議院議員選挙の結果で、

日本の制度が大きく変わります。

私は消費税廃止には慎重です。

代わりの財源が心配だからです。

どうなるのかなぁ~です。

医学講座

物価高と円安2025

今日は2025年7月6日(日)です。

暑いです。

札幌の最高気温32℃、

山形のさくらんぼさんのところは31℃です。

屋外のお仕事なので体調が心配です。

OS1とかき氷でがんばっていらっしゃいます。

果樹園は手作業が多く、

ほんとうに大変だと思います。

■ ■

第27回参議員議員選挙がはじまっています。

北海道選挙区は定数3に候補者12、

山形選挙区は定数1に候補者5です。

各党が給付金だ、

減税だ、

…と政策を訴えています。

困っているのは物価高です。

私は円安の影響が大きいと考えています。

■ ■

34年ぶり安値_1ドル=151円94銭になったのが2024年3月でした。

あれよあれよと円安が進み、

1ドル=158円台の円安が、

2024年4月でした。

今年は4月にトランプ関税で1ドル=143円台になり、

今は1ドル=144.5円程度です。

円安になったので輸入品が上がっています。

■ ■

私はこの円安を何とかしてほしいです。

もちろんトランプ関税も何とかしてほしいです。

報道によると大企業は夏のボーナスが99万円だそうです。

どこの大企業がそんなに出せるのかなぁ~?と思います。

病院は大変です。

物価高なのに、、、

診療報酬が上がってません。

このままだと倒産が増えるだけです。

誰も医療従事者にならなくなります。

医学講座

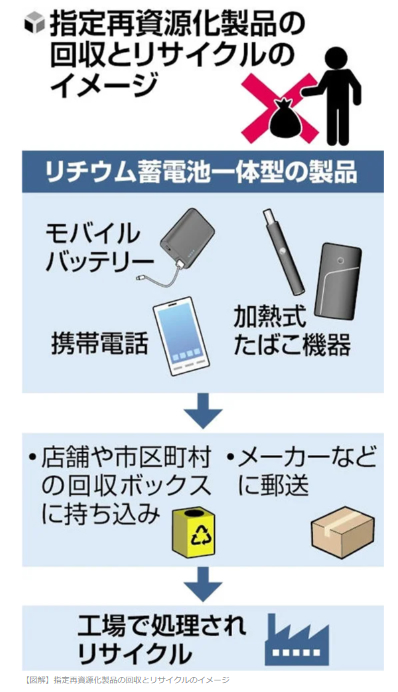

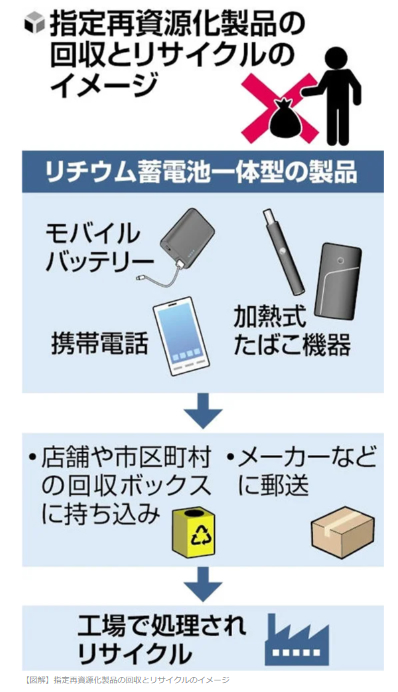

モバイルバッテリー・携帯・加熱たばこ_リサイクル回収義務化

今日は2025年7月5日(土)です。

札幌は晴れです。

最高気温32℃、

山形の最高気温31℃、

さくらんぼさんはハウス内作業でお疲れです。

お身体が心配です。

お母様のことも心配です。

■ ■

今日のYahoo!ニュースです。

モバイルバッテリー・携帯・加熱たばこ、リサイクル回収義務化へ…相次ぐリチウム電池火災で対策強化

政府は、自主回収とリサイクルを事業者に義務付ける「指定再資源化製品」に、モバイルバッテリーと携帯電話、加熱式たばこ機器の3品目を追加する方針を固めた。内蔵する小型リチウム蓄電池による火災が相次いでおり、対策を強化する。利用者は3品目を普通ゴミとして廃棄できず、店舗や自治体での回収に協力する必要がある。

経済産業省と環境省が、メーカーや輸入販売事業者など関連業界に聞き取りした上で、8月をめどに正式に決める。来年4月の改正資源有効利用促進法の施行に合わせ、政令で再資源化製品に追加指定する。

追加指定に伴い、事業者は自主回収とリサイクルを怠った場合、罰金が科される。利用者は、家電量販店や自治体に設置される回収ボックスに持ち込むなど適切な廃棄が必要となる。利用者への罰則規定はないが、自治体から指導を受けたり、廃棄物処理法違反に問われたりする可能性がある。

再資源化製品は現在、パソコンと、リチウム蓄電池など密閉型蓄電池の2品目が対象で、密閉型蓄電池は、蓄電池として使われるほか、電動自転車やビデオカメラなどに採用されている。追加する3品目は、内蔵する蓄電池を分解して廃棄するのが難しく、回収義務の対象外となっていた。

総務省が昨年、全国の43市を対象に行った調査によると、不燃ゴミなどに混入したリチウム蓄電池関連の品目は、蓄電池単体が19.4%と最も多く、「加熱式たばこ」(15.9%)、「携帯電話」(12.4%)、「モバイルバッテリー等」(11.8%)と続いた。

環境省によると、2023年度にゴミ収集車やゴミ処理施設などで発生した小型リチウム蓄電池による発煙・発火事故は2万1751件に上った。

◆ 指定再資源化製品 =資源有効利用促進法に基づき政令で指定される。メーカーと輸入販売業者は加盟する一般社団法人などを通じ、自主回収とリサイクルを行う。現在は一般社団法人の「パソコン3A-RU推進協会」と「JBRC」が、郵送受け付けのほか、家電量販店などの協力店や市区町村などを拠点に対象製品を回収している。

【図解】指定再資源化製品の回収とリサイクルのイメージ

(以上、Yahoo!ニュース、読売新聞より引用)

■ ■

モバイルバッテリーは便利です。

地震で停電になった時も利用できます。

私も数個持っています。

困るのが廃棄処分です。

どこにお願いしたらいいものやら、、、

電動自転車のバッテリーもあります。

きちんと処分したいと思っています。

医学講座

視能訓練士さん

今日は2025年7月4日(金)です。

暑いです。

昨夜は暑くてエアコンをつけて寝ました。

札幌の最高気温29℃、

山形のさくらんぼさんのところは最高気温32℃です。

暑い中、屋外での作業は大変です。

繁忙期なのでお身体に気をつけてください。

■ ■

私は70歳の高齢者なので、

いろいろなところに気をつけています。

歯はパストラルデンタルクリニックで

PMTCをしていただいています。

もう一つ気をつけているのが、

目です。

目が見えなくなったら、

手術はできないですし、

車の運転もできなくなります。

■ ■

私がお世話になっているのは、

道庁前眼科の吉田篤よしだあつし先生です。

私と同年代です。

道庁前眼科の前の北四条眼科の時からお世話になっています。

ベテランのやさしい先生です。

札幌美容形成外科で目の手術をする患者さんは、

何か問題がありそうだったら、

手術前に吉田篤先生に診ていただいています。

とても信頼できるいい先生です。

■ ■

道庁前眼科にはたくさんのスタッフさんがいらっしゃいます。

診察前に視力や眼圧を測定してくださるのが、

視能訓練士さんです。

道庁前眼科の視能訓練士さんは、

とってもやさしくて親切です。

どの患者さんにもやさしいです。

視力や眼圧も教えてくださいます。

どこの眼科がいいかわからない人には、

道庁前眼科をおすすめします。

医学講座

第27回参議員議員選挙はじまる

今日は2025年7月3日(木)です。

第26回参議員議員選挙が、

2022年7月10日(日)に投票でした。

奈良市で街頭演説中の安倍晋三元首相が銃撃され死亡しました。

私と同年代の安倍晋三元首相が亡くなってしまいました。

もし安倍さんがご存命だったら、

トランプ大統領ともっと上手に交渉できていると思います。

■ ■

北海道選挙区は、

定数3に12人が出馬しました。

今年は暑いです。

全国の候補者は、

猛暑の中で選挙戦です。

こんなに暑い時期にやらなくてもいいのに、、、

…とおせっかいな私は思っています。

体力のない人は参議院議員になるなと言われているようです。

■ ■

ネットのニュースによると、

全国に32ある1人区が選挙全体の勝敗のカギなんだそうです。

自公が「過半数」維持できるか?

どうなるのかなぁ~?

誰に投票したら、

日本がよくなるのかなぁ~?

…と安倍晋三元首相のことを思い出しながら、

考えています。

医学講座

6月の北海道_最も暑かった

今日は2025年7月2日(水)です。

北海道新聞の記事です。

6月の北海道、最も暑かった 主要20地点の平均気温、観測史上最高を記録 札幌では平年より3.6度高く

気象庁は1日、北海道内の6月の平均気温が札幌市で平年に比べ3.6度高い20.6度、旭川市で2.9度高い19.9度を観測するなど、主要22観測地点のうち20地点で統計開始以来、最も高かったと発表した。札幌管区気象台によると、道内は7~9月も平年より暑い日が続く見通し。

気象台によると、6月の平均気温は全22観測地点で平年を上回った。オホーツク管内雄武町で平年に比べ4.8度高い17.1度、宗谷管内枝幸町で4.7度高い17.1度、帯広市で4.4度高い19.6度となるなど各地で記録的な暑さとなった。

地域別では、オホーツク海側が平年に比べ4.5度、太平洋側が3.7度高かった。全道22カ所の平均でも平年値を3.4度上回り、これまで最も暑かった2023年度より0.9度高かった。

気象台によると、太平洋高気圧などが北側に張り出したことに加え、日本列島付近で偏西風が北側に大きく蛇行したことで、南から暖かい空気が上空に入りやすくなり、6月の道内は真夏のような暑さが続いた。

偏西風の蛇行は少なくとも7月中旬まで続く見通しで、同月も記録的な暑さとなる可能性がある。8~9月も高気圧の影響が続く見通しで平年に比べて気温の高い日が多くなるとみられる。

気象台は気温上昇のピークを迎える8月にかけ熱中症や農作物の管理などに注意するよう呼びかけている。(山岸章利)

強い日差しの下、街を行き交う人々。日傘を差す人も=6月19日、札幌市内(北波智史撮影)

(以上、北海道新聞より引用)

■ ■

暑いとは思っていましたが、

まさか観測史上最高とは思いませんでした。

やはり異常気象なんだと思います。

2023年が過去126年で最も暑い夏だったと、

私の院長日記に書いてありました。

すっかり忘れています。

今年は2023年以上に暑くなるのかな~?ですが、

これ以上暑くならないでほしいです。

医学講座

琴似の5588閉店

今日は2025年7月1日(火)です。

暑いです。

札幌の最高気温31℃、

山形の最高気温29℃です。

朝のTVで全国各地の高温による農業被害が出ていました。

お風呂のお湯のような水田、

枯れてしまったナスなど、

高温による農業被害が心配です。

さくらんぼさんの果樹園を心配しています。

■ ■

北海道新聞に琴似の商業施設「5588」閉店が出ていました。

札幌・琴似の商業施設「5588」閉店 約半世紀の歴史に幕

JR琴似駅前の商業施設「5588KOTONI」(ごーごーはちはち・ことに、札幌市西区琴似)が30日、閉店した。最終日は常連客らが訪れ、慣れ親しんだ店との別れを惜しんだ。建物は「イトーヨーカドー琴似店」として1976年に開業、「エスパ専門店館」「イトーヨーカドー専門店館」と名前を変え、約半世紀の歴史に幕を閉じた。

5588へ生まれ変わったのは2004年。運営会社によると、建物は取り壊す方針で、跡地の活用法は未定という。

最終日は続々と常連客らが来店した。道道に面した青果店「佐藤青果」は、午前中から客の列ができた。10年以上前から同店に通う札幌市西区の主婦成田美智子さん(68)は「娘と一緒によく通った。無くなるのは寂しい」と話した。

同店は7月から西区西野に移転する。店主の佐藤雄幸さん(66)は「琴似周辺で空きテナントを探し、いつかは戻ってきたい」と話した。

時計店やドラッグストアなどでは「元気でね」「今までありがとう」などと、店員と利用客があいさつをする姿が目立った。

午後8時すぎ、閉館セレモニーなどは行われず、静かにシャッターを下ろした。(坂口光悦)

半世紀の歴史に幕を下ろす、閉店間際の商業施設「5588KOTONI」=6月30日午後7時30分ごろ

5588KOTONIの青果店「佐藤青果」の店頭。これまでの感謝を伝える看板が設置された

各テナントが閉店セールをしていた

常連客らが列をつくった青果店「佐藤青果」。最終日を飾ろうと、女将の佐藤真由美さん(左)がチャイナドレス姿で客を出迎えた。

(以上、北海道新聞より引用)

■ ■

この建物は私にとってなつかしい場所です。

1976年にイトーヨーカドー琴似店が開業した時、

私は札幌医大の学生でした。

琴似に立派な建物ができて、

はじめて見たイトーヨーカドーは新鮮でした。

5588KOTONIごーごーはちはちことにになってからは、

富士メガネでお世話になりました。

大きなダイソーにもよく行きました。

長い間ありがとうございました。