医学講座

COVID-19院内感染の問題

今日は2020年4月17日(金)です。

緊急事態宣言が全国に拡大されました。

北海道でも患者数が増えています。

院内感染も増えています。

感染した看護師さんがお気の毒です。

労災です。

休業している間の手当を、

手厚くしてほしいです。

■ ■

コロナに感染したというだけで、

ご家族まで苦労されています。

きっと大変なことだと思います。

また例によって、

エビデンスがない本間理論です。

批判は覚悟の上で書きます。

■ ■

2020年4月17日現在では、

医師がPCR検査を必要と判断した場合でも、

保健所の判断がなければ検査はできません。

院内感染を防ぐためには、

まず感染源を見つけなければなりません。

ふつうの検査のように、

COVID-19のPCR検査ができれば、

病院としてはもっといろいろな対策ができます。

■ ■

今は肺炎の影があって、

医師がCOVID-19のPCR検査を必要と認めても、

保健所の判断を待たなければ検査ができません。

これで院内感染を防げと言われても無理です。

全員を感染源として疑って、

検査や処置ごとに全部消毒しなくてはなりません。

はっきり言って、

仕事になりません。

■ ■

これ以上の院内感染を防ぐには、

COVID-19のPCR検査の自由化を求めます。

もちろん検査費用は全額国の負担です。

私はアベノマスクより効果があると確信します。

和歌山県で発生した新型コロナウイルス肺炎が拡大しなかったのは、

しっかり調べて和歌山県独自の方法で対処したからです。

私は国の政策に納得できません。

医学講座

感染者数と死者数

今日も新型コロナのお話しです。

日本の感染者数が増えています。

札幌市の感染者数も増えています。

札幌市が感染拡大の第2波と認めています。

このまま感染が続き、

最悪の状態になると日本の死者は42万人になる?

…と北大の西浦博教授の予測が出ていました。

■ ■

まったく根拠がない【本間仮説】です。

私は新型コロナの日本の死者数は、

そんなに増えないと予測しています。

感染者数が増えているのは、

PCR検査の件数が増えた影響があると思います。

ごまかせないのは、

死者数です。

■ ■

日本の新型コロナによる死者数は、

欧米よりずっと少ないです。

新型コロナは、

不顕性感染がかなりあります。

重症化するのは、

(日本では)限られた人です。

これから新薬が出てきて、

重症化させない治療、

重症化した人の治療法が変わると、

世界恐慌以来最悪の不況も、

何とかなると予測しています。

医学講座

世界恐慌以来最悪の不況

今日は2020年4月15日(水)です。

新型コロナウイルスによる不況が、

世界恐慌以来最悪の不況になるようです。

新型肺炎と景気2020

2020年2月1日の院長日記です。

私は2020年は、

ウイルス肺炎による不況になると予測しています。

(縁起の悪い話しで申し訳ありません)

■ ■

東京2020が延期になること、

景気が悪化すること、

…は予測していましたが、

ここまで悪くなるとは、

想定外でした。

休業中の飲食業の方、

航空関係の方、

ホテルにお勤めの方、

ほんとうに大変だと思います。

■ ■

私の予測を超えたのが、

欧米での死者の多さです。

米国の感染者と死者が、

中国を超えるとは予測していませんでした。

医療制度の問題や、

報道されているBCGワクチンの影響があると、

(私は)考えています。

■ ■

少し明るい話題も出てきています。

重症化したサイトカインストームに効果がある薬の、

臨床試験がはじまっています。

私は効果が期待できると思います。

死ぬことさえなければ、

重症化さえ防ぐことができれば、

そんなに恐れることはありません。

効果が認められたら、

すぐに保険適応にしてくれることを願っています。

医学講座

あきらめない2020

今日は2020年4月14日(火)です。

今日から札幌市内の小中高校が休校になりました。

日本経済は大変なことになっています。

特に飲食業、

航空会社、

ホテル、

旅行会社など数えたらきりがありません。

■ ■

成長産業だと思っていた、

葬祭業も、

新型コロナの影響で大変です。

家族葬だけや、

そのまま火葬だけの直葬だと、

立派な斎場の経営ができません。

ほんとうに大変なことです。

■ ■

コロナで患者さんが増えている病院も大変です。

感染対策で莫大なお金がかかります。

定期手術と呼ばれる、

ふつうの手術ができなくなると、

病院も大減収になります。

院内感染が出ると、

通常診療ができません。

■ ■

私の座右の銘が、

最後まであきらめないです。

今まで数々の困難がありました。

移転先が無くなって、

閉院の危機でした。

新型コロナ肺炎も、

サイトカインストームを回避できれば、

死亡率が減ります。

いい薬の臨床試験がはじまっています。

効果があることを期待しています。

医学講座

コロナ犠牲の父、ひつぎ越し抱く

今日は2020年4月13日(月)です。

昨日が新聞休刊日なので朝刊がありません。

昨日のYahoo!ニュースに掲載された、

2020年4月12日、北海道新聞朝刊の記事です。

北海道の感染者数が増えて、

札幌市内の小中高が休校になっています。

他人事ではありません。

■ ■

2020年4月12日北海道新聞朝刊、社会面に掲載された記事です。

コロナ犠牲の父、ひつぎ越し抱く 道内遺族「人ごとと思わないで」

「決して人ごとだと思わないで」。新型コロナウイルスに高齢の両親が感染し、父親を亡くした道内の女性は力を込めた。女性は11日、父親の陽性確認からこれまでの日々を北海道新聞の取材に語った。大切な人を失う悲しみに加え、医療態勢の脆弱(ぜいじゃく)さや周囲からの差別、経済的困窮、「感染症で死ぬ」とはどういうことか…。ウイルス感染をめぐり起こる、さまざまな問題や苦悩がにじんでいた。

「もっと早く入院できていたら、父は死ななかったかもしれない」。女性は今も「身震いする」ほどの怒りと悲しみを抱えている。

■感染確認遅れ

同居していた父親の様子が急変したのは、3月上旬。深夜に突然、父親のうめき声が聞こえた。慌ててベッドに行くと、自力で起き上がれない状態だった。熱が39.5度も出ていた。道内は「緊急事態宣言」のまっただ中で、「コロナだ」と救急車を呼んだ。

搬送先はなかなか決まらなかった。ようやく向かった病院でレントゲンと血液検査を受けたが、医師は「コロナじゃありませんね」と言った。ウイルスの感染を調べるPCR検査も受けられなかった。

翌日も39度近い高熱が続いた。「父から『先生は、コロナ大丈夫って言ったよな』と聞かれるのがつらかった」。保健所に何度も連絡したが「医師が違うと言っているんでしょ。コロナの事ばかり考えているとおかしくなっちゃいますよ」と取り合ってくれなかった。

■迷惑恐れ退職

搬送から2日後、別の病院を受診。防護服姿の看護師に検体を取られた。「やっぱりコロナだ。このまま入院させて」と祈ったが「外出しないように」とだけ言われ、自宅に帰された。

次の日、陽性と連絡があった。自宅前に救急車が止まり、その後、防護服姿の保健所職員が現れ、近所に感染を知られた。

道の発表では職業を伏せ、居住地も自治体名を出さないよう頼んだ。だが女性や女性の夫の職場の情報はすぐに周囲に広まり、職場からは「風評被害が出ている」と言われた。「親族や仕事場に迷惑をかけてしまう。もう仕事を続けられない」と退職した。

入院した父親は日に日に弱っていった。3月下旬、医師から「もう最後だと思う。あなたも危ないけど会うかい」と聞かれ、防護服を着て3時間だけ面会した。父親を元気付けようと、ラップでくるんだ携帯電話越しに、親戚に「頑張れ」と声をかけてもらった。苦しそうに「うん、うん」とうなずく父親。その体にじかに触れることもできない。「何も心配ないから。ゆっくり休んで」と声をかけ続けた。

家に帰り、着ていた服を全て捨ててお風呂に入った時、病院から電話が来た。「息を引き取りました」。父親の後に感染が分かって別の場所に入院した母親には、死を告げられなかった。「体調がさらに悪くなるのが心配だった」からだ。

■心ない言葉も

感染予防のため、父親をひつぎ越しに抱いた。「死なせてごめんね」と何度も言った。お骨は夫と2人だけで拾った。

しばらくして、親戚や親しい友人だけに父親の訃報を知らせた。心配してくれた人が居た一方で、「怖いから、もうあなたには会えない」「おまえの家には、1年は行けない」など、心ない言葉を投げかけられた。

女性も夫もPCR検査を受け、いずれも陰性。それでも「自分が加害者になるかも」と、今も自宅からほとんど出ない。夫も「万が一にも迷惑をかけられない」と休職を続け、経済的にも厳しい日々が続く。

家に居ると、大好きな父親を失ったのは夢じゃないかと思う。父親がどこで感染したかも分からないままだ。「こんなに何もかも苦しいと思わなかった」と女性。「心は負けていられない」と何とか自分を奮い立たせる。同じ苦しみは、誰にも味わってほしくない。(川崎学)

(以上、北海道新聞より引用)

■ ■

保健所の職員から、

医師が違うと言っているんでしょ。

コロナの事ばかり考えているとおかしくなっちゃいますよ

と取り合ってくれなかった。

…というのが残念です。

保健所にもいろいろな職員がいて、

感染症が専門でない人も電話対応をしています。

■ ■

札幌市では感染者数が増えているので、

また学校を休校にしました。

保健所の職員が感染したところもあるようです。

今は、

いつ、

誰が感染してもおかしくない時期です。

自分の体力をつけておくのが一番です。

亡くなったお父様のご冥福をお祈りしています。

医学講座

NHKスペシャル新型コロナウイルス瀬戸際の攻防

今日は2020年4月12日(日)です。

新型コロナの感染者数が増えています。

昨夜のNHKスペシャル

新型コロナウイルス瀬戸際の攻防~感染拡大阻止最前線からの報告で、

東北大学の押谷仁教授

北大の西浦博教授

…のご活躍を放送していました。

北海道の鈴木直道知事に緊急事態宣言を進言したのが、

お二人の先生を含めた専門家だとわかりました。

うちの奥さんと見ていました。

■ ■

NHKのHPからの引用です。

東京・霞ヶ関、厚生労働省の一室。

日本の新型コロナウイルスの感染拡大阻止を担う対策チームにカメラが入った。

30人以上の感染症の専門家で作られた「クラスター対策班」である。

東京での感染者の急増、院内感染の増加、地方への感染の連鎖、緊急事態宣言…対策班は、時々刻々と変化する事態に対応を迫られ続けていた。

感染拡大阻止の最前線の現場への密着を通して、新型コロナウイルスとの果てなき闘いを見つめる。

いい番組だと思いました。

■ ■

厚生労働省のことはあまり信用していませんが、

この番組で放送された内容を見ると、

押谷先生や、

西浦先生が心配されていることがわかりました。

北海道では病院での感染も出ています。

私は、

誰が感染しても不思議ではない時だと思います。

いい治療法が見つかるまで、

自分で防衛するしかないと思います。

医学講座

重症熱傷にならないでください

今日は2020年4月11日(土)です。

明るい話題がなくて、

申し訳ございません。

今日も新型コロナ関連のお話しです。

またエビデンスがない本間情報です。

他の先生から聞いたわけではありません。

■ ■

新型コロナ肺炎で重症になった人を治すのが、

人工呼吸器や

エクモです。

取り扱いが難しい医療機器です。

特にエクモが大変です。

大きな病院でも扱える人は限られています。

■ ■

札幌でも、

救命救急センターや集中治療室がある病院は限られています。

生命の危険をともなう、

重症熱傷の治療は、

救命救急センターで行います。

人工呼吸器を使うこともあります。

■ ■

世界的に、

新型コロナ肺炎の患者さんが急増しているので、

救命救急センターは、

どこも満床です。

SNSでは、

救急医の悲鳴が聞こえてきます。

■ ■

困るのが、

ふつうの重症患者さんの受け入れができないことです。

今の時期に重症熱傷になっても、

助けられる病院がありません。

火災や爆発など、

重症熱傷にならないでください。

たき火や野焼きにも気をつけてください。

熱傷専門医としてのお願いです。

医学講座

新型コロナはいつ終息?

今日は2020年4月10日(金)です。

新型コロナがなければ、

名古屋で日本形成外科学会が開催されていました。

まさか緊急事態宣言になるとは、

1ヵ月前には考えていませんでした。

本間予測を超えていました。

■ ■

世の中は悲観的な雰囲気です。

ネットで調べても、

終わりが見えない

…という言葉がよく出ています。

TVであまり出てきませんが、

米国や欧州の感染者数と、

死者数にくらべて、

日本は死者数が少ないです。

■ ■

感染者数は、

PCR検査をしていないだけという説明でわかりますが、

死者数は正確だと思います。

何が原因かわかりません。

いろいろな見方があると思います。

【エビデンスがない本間予測】です。

聞き流してください。

根拠はありません。

■ ■

私は中国の武漢で、

工場が再開したというニュースを見て、

日本の終息も夏ごろまででは?

…と予測しています。

エビデンスも、

根拠もありません。

当たらなかったらごめんなさいです。

先が見えないという人が多い中で、

夏ごろまでという楽観論です。

8月26日~28日には、

名古屋で日本形成外科学会が開催されていると思います。

医学講座

社会保険料の納付免除

今日は2020年4月9日(木)です。

残念なことに感染者が増えています。

経済が大変なことになっています。

私たちのような、

極小企業

中小企業

…にとって大変なのが、

社会保険料の納付です。

■ ■

所得税は確定申告で納付します。

社会保険料は、

毎月の賃金に応じて、

毎月口座から引き落とされます。

札幌美容形成外科のように10人未満のところでも、

数十万円のお金を毎月支払っています。

■ ■

健康保険証の色が青の人は、

事業主が毎月支払っています。

新型コロナウイルスで、

収入が激減している飲食店などは、

家賃の支払いも、

社会保険料の支払いも大変です。

■ ■

厚生労働省HPを見ると、

社会保険料の、

換価の猶予または納付の猶予

…という言葉が出てきます。

難解な用語です。

要は支払えないので待ってください

…というだけなのですが、

手続きが複雑です。

■ ■

国の経済政策はよくわかりません。

飲食業などの事業主だったら、

社会保険料の納付を一時的に免除してほしいです。

とても支払えません。

今の制度だと、

後で払うことになります。

手続きが遅れると、

年14.7%もの加算がつきます。

国民のことをもう少し考えてほしいです。

医学講座

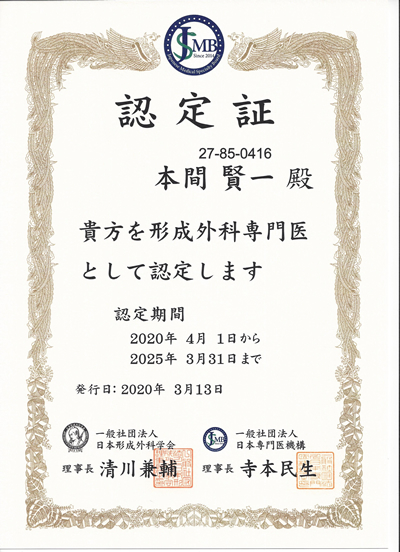

形成外科専門医認定証2020

今日は2020年4月8日(水)です。

新型コロナ肺炎がなければ、

今頃は名古屋で日本形成外科学会でした。

今年は8月に延期されました。

一年に2回も学会の準備をすることになった、

名古屋大学形成外科の先生はほんとうに大変だと思います。

■ ■

今日は休診日で家にいたところ、

郵便局から簡易書留が届きました。

認定証

日本形成外科学会と日本専門医機構の連名で、

形成外科専門医認定証をいただきました。

貴方を形成外科専門医として認定します

認定期間

2020年4月1日から

2025年3月31日まで

発行日:2020年3月13日

…となっています。

■ ■

日本専門医機構の、

形成外科専門医認定証です。

2020年1月に、

ぶつぶつ文句を言いながら、

書類を作成して提出しました。

審査してくださった、

日本形成外科学会の先生に感謝いたします。

大変だったと思います。

■ ■

65歳の自分にとって、

5年間の認定証は意味があります。

せっかく取ったのだから

5年間はがんばろう

…という気持ちです。

偏屈でがんこでも、

いらしてくださる患者さんのために働きます。

新型コロナ肺炎で死なないで、

5年間は頑張って診療をします。

何卒よろしくお願いいたします。