医学講座

個別の相談は相談フォームから

私の院長日記はたくさんの方に読んでいただいています。

ありがたいことです。

学会発表をしても、

聞いてくれる人はせいぜい20~30人、

多くても100~200人です。

学術論文を書いても、

読んでくれる人は多くて数百人です。

■ ■

私の院長日記は、

巨大なデーターベースになっています。

札幌美容形成外科HPにある、

【検索】機能を使うと、

HP内のたくさんの院長日記がヒットします。

Googleで検索してもヒットします。

私のPCのGoogleで、

【大同生命】を検索すると、

大同生命のリスクが、

上位にヒットします。

■ ■

他院で手術を受けて困っている方から、

院長日記のコメント欄に相談をいただくことがあります。

今日も困っていらっしゃる方から、

次のようなコメントをいただきました。

正直に申し上げて、

困っているのはわかりますが、

メールの文面だけで正確な回答はできません。

■ ■

今朝の相談です(2016年8月17日01:12)。

保険外で切らない眼瞼下垂というのを1週間前に他院で受けました。もともと二重でしたが瞼はあがるようになりましたが『びっくり目にならないように二重の幅はわざと狭くしました』と言われ目が細く人相が悪くなりました。

左目は腫れて内出血と糸が二箇所ポコんと膨らんでいるのが見えます。腫れがひくのは1ヵ月後というのですが、私の二重の幅とは違う二重になっているので自分の顔ではなく違和感とラインを決める時に私には見せてくれず、ドクターが決めたので鏡で確認させてもらえずでした。

本当に腫れがひいたら綺麗な二重に戻っているのでしょうか。仕事でホームページにも顔を出していますので18日から接客があり非常に不安感いっぱいです。裏側がら下がった筋肉を縛って調整してその糸で二重も形成するという手術だそうです。先生、1ヶ月後に腫れがひいて綺麗になるのでしょうか?

【札幌美容形成外科@本間賢一です】

受けられた手術法はもともと真﨑信行先生(元共立美容外科、現在は真崎医院)が考案されたものです。古くから眼科で結膜側から眼瞼挙筋を調節して下垂を修正する手術がありました。その手術法を改良して腫れが少なく、同時に二重にもなるように改良されたのが真崎信行先生です。共立美容外科時代には脂肪吸引に使うKBシースという器具を開発された優秀な先生です。発明家でたくさんの手術法や器具を開発されています。この手術が成書に載って、いろいろな先生が【切らない眼瞼下垂症手術】として行っています。真崎先生が手術をなさった患者さんを日本美容外科学会で見ました。とてもよく治っていてTVに出るような方でも大丈夫だと思いました。ご心配でしたら真崎医院のHPから真﨑信行先生にご相談なさることをおすすめします。私へのご相談をご希望でしたら、当院HPの相談フォームから、匿名ではなく氏名・年齢・住所も入力して送信してください。実際に状態を見てみませんと『1ヶ月後に腫れがひいて綺麗になる』かどうかはわかりません。『仕事でホームページにも顔を出していて18日から接客』でしたら、手術をしてもらった先生に相談して元に戻してもらうのがよろしいかと(私は)思います。

■ ■

この返信を書くだけで、

一日分の院長日記を書く以上の時間がかかりました。

困って深夜(1:12)にコメントを書かれた様子がわかりました。

明日(2016年8月18日)は接客があるそうです。

少しでもよくなることをお祈りしています。

私が手術をしても腫れることはあります。

予想外の出血が出ることもあります。

メール相談へのお願い

メール相談への礼儀

悪徳美容外科医にかかってしまったら③

こちらも読んでください。

医学講座

丁寧な説明2016

昨日の院長日記、

今井和男さんの著書

不動産ファイナンスの再生・回収実務に、

改めて丁寧に説明するという表現がありました。

私は札幌医大病院や、

JA帯広厚生病院で、

リスクマネージャーを経験しました。

■ ■

大きな病院だから、

♡安心♡と思うのは間違いです。

大きな病院には、

大きな医療事故があります。

私自身は無事故ですが、

下の先生の医療ミスで、

患者さんの家まで謝りに行ったことがあります。

■ ■

不動産取引訴訟では、

準備書面で相手を刺激するのが一つの手法らしいです。

私は相手方から届く準備書目を読むたびに、

この裁判は絶対に負けないぞ!と、

強い闘う闘志をもらいます。

訴訟が起きてから、

家賃請求書が

損害金請求書になりました。

これだけでもかなり強い刺激です。

■ ■

私たち医療の現場でも訴訟になることがあります。

最善の治療をしても、

残念な結果になることがあります。

ベテランのリスクマネージャーは、

とにかく患者さんを怒らせないように努めます。

私が一番勉強になったのは、

JA帯広厚生病院の事務次長さんでした。

■ ■

医師は自分の診療科以外の事故を知ることはありません。

たとえ死亡事故が起きたとしても、

病院全体で、

その死亡事故の情報を共有することはしません。

一部の人たちだけが事故対応をします。

事務方の偉い人は、

病院で起きた小さなトラブルから、

大きな事故までのすべてに対応します。

■ ■

私が経験したのは、

小さな医療ミスでした。

後遺障害も残りませんでした。

事故が起きた時に、

私は担当副院長と事務次長に報告しました。

事務次長と相談して、

患者さんの家に謝りに行くことにしました。

■ ■

この時点では、

患者さんは医療ミスや医療事故に気付いていませんでした。

私と担当医が謝りに行くと、

言われなければわからなかったのに、、、

…とも言ってくださいました。

私と担当医は、

患者さんと患者さんのご家族に丁寧に説明し、

こちらのミスを謝罪しました。

幸いなことに問題なく治癒しました。

■ ■

医療の現場と不動産取引は違います。

自社ビルだけを建て替えるのではなく、

隣のビルも取得して建て替えるのだったら、

もう少し隣のビルで生活している人のことも考えるべきです。

私は交渉を拒否したのではなく、

忙しいから弁護士の先生に話してくださいと伝えただけです。

最初の電話で、

私は担当の山田健さんに、

こちらの事情を丁寧に説明したのです。

日本初のブログ建物明渡訴訟で明らかにします。

医学講座

今井和男さんの著書

昨日の院長日記、

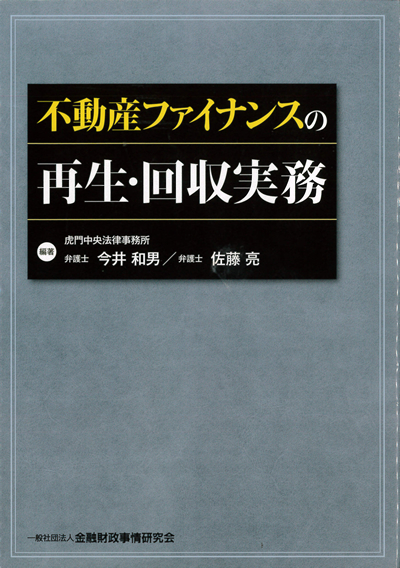

財界さっぽろ2016年9月号に、

たくさんのご声援をいただきありがとうございました。

私の院長日記の目的は、

老朽化した建物で営業をしている、

日本の中小企業のためです。

ある日突然オーナーが代わり、

老朽化の一点張りで、

立退きを迫られたらたまりません。

そんな時に役立つように書いています。

■ ■

相手方は大同生命保険株式会社と、

虎門中央法律事務所精鋭の、

板垣幾久雄弁護士

柴田征範弁護士のお二人です。

虎門中央法律事務所代表者は、

今井和男さんです。

便利な世の中です。

どんな弁護士事務所かすぐにわかります。

最初は今井和男さん個人の、

今井和男法律事務所として1983年に台東区にて開業と書いてあります。

私が医師になったのが1980年です。

■ ■

1975年3月 東京大学法学部卒業

1975年4月 日本生命保険相互会社入社

1977年3月 同社退社

1983年4月 弁護士登録と同時に開業

私の叔父と同時期に日本生命に在籍されていたようです。

【今井和男】をGoogleで検索すると、

私の院長日記がヒットします。

たくさんの著書もヒットします。

■ ■

今井さんの著書の中に、

不動産ファイナンスの再生・回収実務があります。

AMAZONで売っています。

私はこの本をAMAZONで買って読みました。

もちろん中古です。

今は安く中古が買える便利な時代です。

この本に書いてあったのが、

テナントリスクです。

■ ■

P218の第4章_不動産ノンリコース・ローンの債権譲渡、その他

②テナントリスク

S社による退去交渉は、建物が老朽化しているから退去せよとの一点張りで、一方的かつ強硬であったことからT社の態度は、硬直化していた。

そこで、X社の担当者は、事前にT社の担当者に接触し、建物が老朽化していることによりT社が被害を受ける可能性を改めて丁寧に説明することに加え、そのころには〇寺との間で建替えの承諾に伴う承諾料の金額がおおむね合意されつつあったことから、建替え後の物件への入居を認め、その際の賃料等の条件においても優遇し、また、開発期間中の休業補償をすることなどの提案をすることができた。

最判平成8年10月14日民集50巻9号2431頁

(以上、不動産ファイナンスの再生・回収実務より引用)

■ ■

このテナントリスクの次に書いてあるのが、

③耐震性及び遵法性リスク

遵法性にも欠ける老朽化した建物を、間接的であるとはいえ取得することについては、X社の内部でも意見が分かれていた。

万一の事故があったとき、刑事責任に発展する可能性もあり、X社やD社、それらの役職員自体は法的責任までは問われなかったとしても、社会的責任を問われる可能性は否めない。また、耐震性についても強く懸念されていた。

(以上、不動産ファイナンスの再生・回収実務より引用)

…です。

耐震性について強く懸念される建物を取得し、

万一の事故があったとき、

刑事責任に発展する可能性もあり、

それらの役職員自体は法的責任までは問われなかったとしても、

社会的責任を問われる可能性は否めない。

…という記載があります。

■ ■

私の院長日記を、

店子として不適格だと

この訴訟の最も重要な争点する理由は、

耐震性に問題がある建物を取得し、

仮に事故が起きた場合の社会的責任を気にしていると、

私は考えています。

日本初のブログ裁判

この裁判結果が、

後世の人の役に立つようにがんばります。

医学講座

財界さっぽろ2016年9月号

本日発売の財界さっぽろ2016年9月号に、

大同生命ビル建替えと、

札幌美容形成外科の訴訟が取り上げられました。

財界さっぽろは、

北海道内ではもっとも読まれている財界誌です。

取り上げられて光栄です。

もっと多くの人に知っていただきたいです。

■ ■

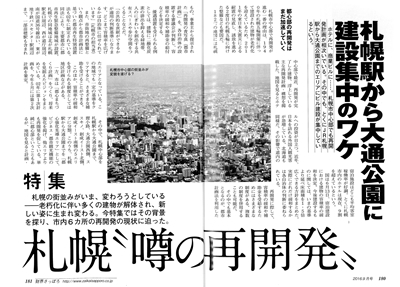

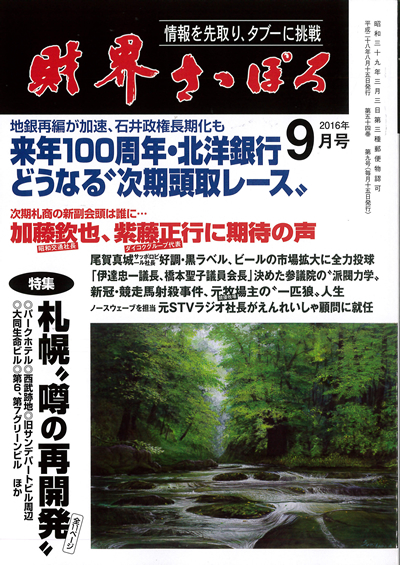

特集

札幌『噂の再開発』

大同生命ビル隣接ビルとの一体開発を阻む訴訟問題

札幌大同生命ビルは2019年秋をメドに建て替えられる。所有する大同生命保険は隣接するビルとの再開発を計画。しかし、テナントの退去をめぐってトラブルが起きている。

札幌大同生命ビルは1975年に完成。建築家の故・黒川記章氏が設計したことでも知られる。中央区北3西3に位置し、札幌駅前通り沿いの交差点に面している。地下2階地上12階建て。地下歩行空間ともつながり、テナントとして飲食店やオフィス、ギャラリーなどが入っていた。 ビルを所有する大同生命保険(大阪府)は昨年7月、老朽化を理由に建て替え計画を発表。オフィスや商業施設の入る複合ビルを建て、2019年秋の完成を目指すとした。

同社は今年1月、大同生命ビルに隣接するコンタクトオフビルも買収。一体での再開発を狙い、両ビルに入居するテナントの退去を進めている。

大同生命ビルには現在、居酒屋が1店残っているだけ。「もうすでに退去することでお店と大同生命は話がついている」(ある不動産関係者)という。

しかし、コンタクトオフビルにはまだ、テナントが数軒残っている。そのうちのーつが老舗喫茶「雪印パーラー」だ。同店は1961年のビル竣工と同時に、この地で創業。

「雪印パーラーは、創業の地を離れたくないとの理由から大同生命に『新ビルが完成したらまた入りたい』との希望を伝えていると聞く」(前出関係者)

さらに入居する「札幌美容形成外科」との退去交渉がまとまらず、訴訟沙汰になっている。

本間賢一同病院院長は「今年1月に大同生命から『秋まで、遅くても年内には出ていってもらいたい』との申し出がありましたが、2017年3月5日まで賃貸借契約は残っていたので、あまりにも急な話でした。医療機関の移転には手間も費用もかかります。このビルは立地もよく、近場にはなかなか見合う移転先がありません。そのため、大同生命には仮店舗を用意することと新ビルに入ることを要求しました」と語っている。

しかし、その後、数回おこなわれた協議ではまとまらず、本間院長は「賃借権存在確認」の調停を申し立てたが、不調に終わった。

本間院長はこれまでの交渉の一部始終を同病院のホームページ上のブログに掲載。移転にかかわる補償金額や担当者のフルネームなども公表した。

さらにブログには「バブル期の悪徳不動産屋じゃあるまいし、生命保険会社としては最低です」「大同生命ほど最悪の会社はありません」などといった書き込みもおこなった。

一方、大同生命は4月に「建物を明け渡し請求」の裁判を起こした。本間院長の行為に対して「誹膀中傷している虚偽の内容を掲載 して一般に公開するなどした。著しく信用を失堕するもので、賃貸借契約を維持できるだけの信頼関係は破壊された」と主張した。

本間院長は「私としてはブログには事実を書き込んだだけ。当院を利用していただいている患者さまへの説明責任だとも思っています。大同生命側には今後も変わらず従来通りの要求をしていきたい」と話す。

これに対して大同生命は「現在も係争中であるため、コメントは差し控えさせていただきたい」としている。

裁判は長期化するともみられており、工期の遅れを懸念する声も出ている。(竹内)

■ ■

財界さっぽろが、

札幌市内の再開発を取り上げて、

特集記事を組んでくれました。

記事に掲載されているのは、

20ヶ所の再開発です。

HTBのいちおしでも放送していたように、

うまくいっていないところがあります。

■ ■

大同生命との裁判は、

第2回口頭弁論

事件番号 平成28年(ワ)第816号

建物明渡請求事件

原告 大同生命保険株式会社

被告 医療法人札幌美容形成外科

期日 平成28年7月25日(月)午後1時30分

場所 703号法廷(7階)まで進んでいます。

次回は平成28年9月13日(火)16:40から、

ラウンド法廷が行われます。

■ ■

相手方は大同生命保険株式会社と、

虎門中央法律事務所です。

虎門中央法律事務所所長は、

今井和男さんです。

大企業の顧問弁護士を数多く引き受けているようです。

Googleで【今井和男】を検索すると、

私の院長日記がヒットします。

私は今井和男さんの著書で、

テナントリスクという言葉をはじめて知りました。

■ ■

相手方は、

虎門中央法律事務所精鋭の、

板垣幾久雄弁護士

柴田征範弁護士のお二人です。

毎回くださる準備書面で、

私にたくさんのファイトをくださる弁護士さんです。

これからも私はがんばります。

後世に残る、

ブログ立退き訴訟の記録を正確に残します。

二重・眼瞼下垂

夏休みの手術

今日は2016年8月13日土曜日です。

お盆です。

形成外科や美容外科は、

他の人が休みになると忙しい科です。

昔から、

子供さんの手術は、

夏休みにしましょうが多かったです。

今でも、

耳の手術などは夏休みや冬休みが多いと思います。

■ ■

札幌美容形成外科で多いのは目の手術です。

高校3年生です。

眼瞼下垂症手術を夏休みにしたい

…というご相談をいただくことがあります。

私の回答は、

学年の途中で顔が変わると、

整形したと言われることがあります。

できれば高校の卒業式の直後がいいです。

…とお答えしています。

■ ■

どんなに丁寧に手術をしても、

目の印象が変わります。

糊で作る目と手術で作る目は違います。

相談に行くのはいいですが、

手術は卒業式の後をおすすめします。

糊で作った二重とは違って、

元に戻せないのが手術です。

医学講座

ヒアルロン酸注入とB型肝炎

昨日の院長日記、

B型肝炎訴訟についての続きです。

さくらんぼさんから、

B型肝炎の人と接する際に、

どんな事を気をつけたらよいか教えてください。

私はワクチンしてないので

…とご質問をいただきました。

■ ■

私の回答は、

日常生活で気を付けるのは、

ご主人がHBキャリアとかでなければ

それほど神経質になることはないと(私は)思います。

B型肝炎ワクチン2016

…には、

唾液(だえき)、汗、涙などを介してうつる「水平感染」、

ウイルスに汚染された血液の輸血や

性行為などがあり、

新規感染者は年1万人とされる。

…と書いてあります。

■ ■

血が出る行為は、

気をつけたほうがいいです。

日常生活だと、

歯ブラシは共有しない(もちろんしないと思いますが、、、)

風俗に行かない(それでも行く人はいますが、、、)

ピアスは借りない、

他人が使ったピアッサーを再利用しない。

…などでしょうか?

■ ■

厚生労働省HPに書いてあったことで、

注目すべき点があります。

(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に、

注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことが原因で、

B型肝炎ウイルスに持続感染した方は最大で40万人以上とされています 。

※予防接種の際の注射器の交換については、

昭和33年から注射針を、

昭和63年から注射筒を、

予防接種を受ける人ごとに取り替えるよう指導を徹底しています。

■ ■

この昭和63年から注射筒を、

予防接種を受ける人ごとに取り替えるよう

指導を徹底しています。

ここの、

昭和63年から注射筒を、

人ごとに取り替える

…というところが問題です。

昭和62年までは同じ注射器(シリンジ)で、

針だけ取り替えていた施設があるということです。

■ ■

私は予防接種のことは詳しくありません。

でも、

美容外科では、

コラーゲンや

ヒアルロン酸を

針だけ取り替えて

使いまわしをしていたクリニックがあります。

私は神に誓ってしていませんが、

実際に使いまわしをしていた美容外科があります。

■ ■

幸いなことに、

ヒアルロン酸使いまわしによるB型肝炎の一例なんて学会発表は、

(私は)聞いたことはありません。

よく患者さんが、

先生、ボトックスやヒアルロン酸なんて、

どこで打ったって同じでしょ?

…と軽く考えていると思うことがあります。

注入剤で失明や壊死が起こります。

■ ■

他人に使ったヒアルロン酸を、

使いまわしていたなんて、、、

もしわかったら怒りますよね。

でも、

この院長日記を読んで、

不安になっている美容外科の受付さんや、

やばっ!

…と感じている、

なんちゃっての先生はいると思います。

激安美容外科には要注意です。

医学講座

B型肝炎訴訟について

昨日の院長日記、

術前検査とB型肝炎

…の続きです。

札幌美容形成外科の術前検査で、

B型肝炎がわかり、

B型肝炎訴訟になった方がいるという報告です。

■ ■

私が医師になったのは36年前です。

1980年(昭和55年)には、

注射針は、

全部が使い捨てになっていました。

注射器は、

ごく一部がガラスシリンジと呼ばれる、

使い捨てではない注射器でした。

■ ■

手術中に使うロック付麻酔用の注射器と

札幌医大手術部で使っていた、

麻酔用に使う注射器、

ごく一部の注射筒が、

使い捨てではない注射筒でした。

昔の集団予防接種では、

確かに同じ注射器や同じ注射針で、

アルコール綿で消毒しただけで、

次々と刺していた記憶があります。

■ ■

注射器や注射針の節約というより、

短時間で大人数に集団接種をするために、

一人ひとりに注射器を準備すると、

効率よく注射できないからだったと思います。

私もそんな時代に集団接種を受けた一人ですが、

幸いなことにB型肝炎にはなっていません。

ラッキーでした。

■ ■

今までは、

肝炎訴訟のことまで、

患者さんには説明していませんでした。

B型肝炎の抗原が陽性で、

肝機能の異常があった人には、

肝臓専門の先生をご紹介していました。

検査結果は封筒に入れて、

患者さんご自身にお渡ししています。

術前検査が役に立ってよかったと思っています。

■ ■

厚生労働省HPの記載です。

B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)

~過去の集団予防接種等により、多くの方がB型肝炎に感染した可能性があります~

国内のB型肝炎( ウイルス性肝炎)の持続感染者は、110~140万人存在すると推計されています。 このうち、昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に、注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことが原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した方は最大で40万人以上とされています 。

※予防接種の際の注射器の交換については、昭和33年から注射針を、昭和63年から注射筒を、予防接種を受ける人ごとに取り替えるよう指導を徹底しています。

集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染した方に給付金を支給します

この給付金は、7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)に対して、病態に応じ50万~3600万円等をお支払いするものです。

給付の対象となる方の認定は、裁判所において、救済要件に合致するかどうか、証拠に基づき確認していくこととなります。このため、この給付金を受け取るためには、国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起して、国との間で和解等を行っていただく必要があります。

これまでの経緯

幼少期に受けた集団予防接種等で、注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々が、国に対して損害賠償を求めて集団訴訟(B型肝炎訴訟)を起こしました。この訴訟については、裁判所の仲介の下で和解協議を進めた結果、平成23年6月に、国と原告との間で「基本合意書」及び基本合意書の運用について定めた「覚書」を締結し、基本的な合意がなされました。

さらに、今後提訴する方への対応も含めた全体の解決を図るため、平成24年1月13日から、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法が施行され、裁判上の和解等が成立した方に対し、法に基づく給付金等を支給することになりました。

なお、20年の除斥期間が経過した死亡・肝がん・肝硬変(重度)、肝硬変(軽度)の方との和解については、平成27年3月に、国と原告との間で「基本合意書(その2)」を締結し、合意がなされました。

(以上、厚生労働省HPより引用)

医学講座

術前検査とB型肝炎

HIV検査2014

2014年3月31日の院長日記です。

札幌美容形成外科では、

レーザー脱毛など以外のメスを使う手術では、

全員にHIV検査をお願いしています。

これは、私が勤務した、

市立札幌病院、

帯広厚生病院、

札幌医大病院のすべてがエイズ拠点病院であり、

そこで、院内感染対策委員を経験したからです。

■ ■

私が今までに実施した、

おそらく一万人近くの方は全員陰性でした。

偽陽性が一例ありました。

札幌美容形成外科では、

BMLという一流の検査会社に検査をお願いしています。

信頼できる会社です。

■ ■

当日手術OKが多い美容形成外科で、

ほぼ全員にHIV検査をしているのは、

多くはないと思います。

中には…

高校生にまで…

HIV検査が必要ですか?

…と言われるお母さんもいらっしゃいます。

お気持ちは理解できます。

■ ■

ハイリスクの方にだけ、

HIV検査をお願いする方法もあります。

ハイリスクの線引きが難しいです。

札幌美容形成外科では、

HIV検査結果の原本を本人にお渡ししています。

できれば保存しておいていただきたいです。

■ ■

医療従事者として働いていると…

HIV感染のリスクがあります。

HIV陽性患者さんの血液が、

針刺し事故で体内に入るリスクがあります。

緊急検査をします。

以前は陰性だったという証明に、

札幌美容形成外科の検査結果が役立ちます。

■ ■

4月から看護師や研修医として働く若い方に言います。

ご自分を守るのは自分です。

手術に入る人、

救急外来で処置をする人、

ぜひ眼鏡をかけてください。

血液が目に入ることがあります。

救急隊隊員はゴーグルをしています。

自分を守るためです。

ここまでが2014年3月31日の院長日記です。

■ ■

ふつうの病院で手術を受ける時には、

梅毒

B型肝炎の抗原

C型肝炎の抗体

…この3つの感染症の検査をします。

HIV検査だけ、

同意を得られた患者さんから検査をします。

札幌美容形成外科では全員にHIV検査をお願いしています。

■ ■

開院して12年になります。

患者さんの数は1万人を超えています。

札幌美容形成外科の術前検査で、

B型肝炎の感染がわかり、

B型肝炎訴訟の対象となられた患者さんがいらっしゃいます。

裁判というと大変に聞こえますが、

弁護士さんに依頼することができます。

厚生労働省HPに記載があります。

■ ■

もし弁護士さんに依頼されるなら、

TVでやネットで宣伝している弁護士さんではなく、

私は高橋智法律事務所をおすすめします。

医療に詳しい弁護士さんです。

♡ハートがある弁護士♡さんです。

B型肝炎の抗原が陽性だった方は、

厚生労働省HPを読んでください。

二重・眼瞼下垂

二重になる?ならない?

札幌美容形成外科で一番多い手術が、

眼瞼下垂症手術です。

この手術をすると、

目の印象が変わります

腫れている間がすごいです。

顔の印象が変わります

覚悟が必要です。

■ ■

他人から、

整形したと言われることがあります。

だれが何と言っても、

しらをきることです。

根性が必要です。

強い子になることです。

整形したと陰口をたたく人は、

自分も整形したいけど勇気がない人です。

■ ■

若い人だけではなく、

私より年配の人でも、

二重に対する思いは人それぞれです。

このとしになって二重になんかなれない

…という人もいれば、

このとしになって二重になって、

♡うれしい♡という人もいます。

■ ■

人それぞれです。

私としては、

手術後に、

♡先生、ありがとうございました♡

♡この年齢になって二重になれるなんて…♡

♡夢のようです♡

…と♡感謝♡されるとうれしいです。

■ ■

眼瞼下垂症手術は二重目的の手術ではありません。

美容整形の手術でもありません。

下がっているまぶたを手術して、

物を見やすくするための手術です。

でも…

どうせ手術を受けるなら、

長年の夢だった二重になるのも、

悪くはないと私は思います。

■ ■

一般しょみんは、

50万円も出して美容整形で手術はできません。

でも、白内障の手術よりも安いお金で、

まぶたの手術を受けるのは、

私はいいことだと思っています。

美容形成外科医でも、

眼瞼下垂症手術を受けている先生はたくさんいます。

必要なのはちょっとした勇気と、

安静に必要な休みだけです。

♡このとしになって二重♡

喜んでいただいていいます。

こんな人が手術適応です

私は保険診療でいい手術を続けます。

手術前夜

手術翌日朝

手術翌日夜(札幌)

手術6日後

手術1年後

医学講座

整形がバレたら…?2016

整形がバレたら…?①

整形がバレたら…?②

2010年7月6日と7日の院長日記です。

私はばか正直な人間です。

小さい頃から…

嘘をついてはいけない!と…

教育されてきました。

今でも嘘つきは嫌いです。

■ ■

美容外科医になってよかった…

…と思っています。

医学を上手に利用なさって…

素敵な人生を歩んでいる方を…

たくさん知ることができたからです。

整形している人がウソつきで

虚飾に満ちた人生を

歩んでいるのではありません。

■ ■

年齢とともに下がった瞼を…

手術で治して差し上げると…

ものが見やすくなります。

生まれつき…

半分しか開かなかった目を…

大きな瞳にして差し上げると…

視界が広くなります。

■ ■

世の中にはさまざまな価値観があります。

残念なことですが…

整形は罪悪と考える人もいます。

医学部の男子学生に聞くと…

自分の彼女は…

整形じゃない美人がいいそうです。

■ ■

男なんてのは勝手なものです。

整形じゃないのがいいと言いながら…

2人の女性がいて…

選ぶのは美人の方です。

自分自身が…

包茎手術を受けたとしても…

絶対に彼女には言いません。

■ ■

眼瞼下垂症手術は男性にもします。

男子の方がイケメンになります。

札幌美容形成外科の女性職員が…

『わぁ~』というほど変わるのが男子です。

女性はお化粧をしますが、

男子は化粧をしないので…

変化率が大きく感じるのです。

■ ■

もし整形がバレそうになったら…

最後までしらをきることです。

私、整形したの…

…なんて言う必要はありません。

子どもが私と同じ目だったら…

というのは杞憂(きゆう)です。

子どもも治せばいいのです。

親子2代で受診してくださる方は…

たくさんいらっしゃいます。

■ ■

お母さんが整形していると…

お嬢様は…

お母さん以上に美人になっています。

お母さんが…

上手な美容外科医の見分け方を…

よくご存知だからです。

美容外科を上手に利用されると…

人生が何倍にも楽しくなります。

■ ■

世の中が変わっても…

まだまだ整形に対する偏見があります。

たとえ…

保険適応で…

眼瞼下垂症(がんけんかすいしょう)の手術をしたとしても…

手術後に目が変わって…

大きな瞳になって…

整形した…?

と思われることはあります。

■ ■

私が手術用顕微鏡を使って…

どんなに丁寧に縫合(ほうごう)しても…

ちょっとした加減で…

キズが見えることがあります。

危険なのが…

寝ている時です。

化粧を落としてすっぴんになって…

無防備に寝ていると…

朝、ここどうしたの…?

…と気付かれることもあります。

■ ■

大切なのは…

焦(あせ)らないことです。

やばい…

バレたかぁ……

なんて考えないことです。

この時点では…

99%バレていないことが多いのです。

どんなに経験豊富な男性でも…

瞼の数ミリのキズを見て…

整形したとはわかりません。

■ ■

美容外科講座がある、

医学部の学生でも…

実際に瞼のキズを見る機会はありません。

美容外科手術の見学ですら…

学生には見せない医学部が多いのです。

キズを見てわかるのは…

自分自身が手術を受けた男性。

家族などが手術を受けた男性。

…など、ごく限られた人だけです。

■ ■

医師免許を持った人ですら、

今の眼瞼下垂症手術がどんな結果になるか…

ご存知ない方もたくさんいらっしゃいます。

朝、ここどうしたの…?

…と言った彼は、

ちょっと赤くなったところを見て…

あれぇ……

○○ちゃん……

寝ている間に虫にさされたかなぁ~

と思っていたのです。

■ ■

大丈夫、私、化粧品で赤くなるの…

とか

アトピーだったから赤くなりやすいの…

とか

めっぱができて切開したの…

めっぱ:北海道でものもらいのことをめっぱといいます。

関西では、めばちこと言うようです。私の家内はめばちこといいます。

とかの言い訳をしましょう。

わざわざ眼瞼下垂症(がんけんかすいしょう)なんて…

難しい病名を言わないことです。

■ ■

神様は不公平なんです。

こんなことを書くと…

罰(ばち)があたるかもしれません。

でも…

神様は不公平です。

努力して勉強すれば、

難関の国立大学でも合格できます。

がんばって働いて…

社長になることもできます。

でも自分の努力だけでは…

どうにもできないことがあります。

■ ■

天は二物を与えず

(てんはにぶつをあたえず)

…という言葉があります。

現実には、

現役で国立大学に合格できる学力があり、

しかも…

ミス○○になるような美人がいます。

最近は、

国立大学医学部にも、

美人女子学生が増えました。

■ ■

どう考えても…

神様は不公平だなぁ~と思うことがあります。

生まれつき、

重いまぶたで…

半分しか開いていない目。

親からの遺伝です。

本人には何の罪もありません。

それなのに『お前目つきが悪い』と言われます。

■ ■

最近はネットのおかげで、

たくさんの情報が手に入ります。

たくさんありすぎて、

どの情報が正しいのかわからなくなります。

神様が不公平だったところは、

自分で調べて…

良い先生に治してもらうことです。

治してもらったことを言わなくても、

罰はあたりません。

♡しあわせ♡になれば…

神さまもよろこんでくれます。

まぶたのキズ