医学講座

米国形成外科学会④

米国形成外科学会には息子も来ました。

私の写真がうれしそうな顔なので、

なっちゅんさんにわかったようです。

学会会場はとても広く、

会場もいくつもあります。

息子とは別行動で学会に参加しています。

■ ■

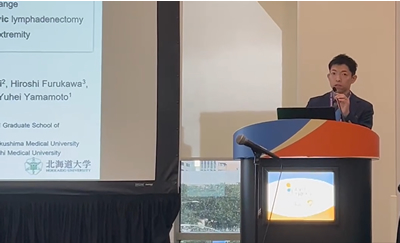

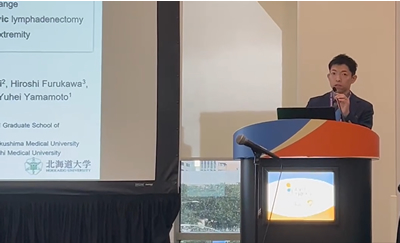

学会2日目は、

北大形成外科の前田拓まえだたく先生のご発表をお聞きしました。

とても立派な内容で、

英語もとてもお上手でした。

癌のリンパ郭清についてのご発表でした。

すばらしい内容です。

日本からは何人かの先生がいらしてます。

日本形成外科理事長の慶応大学形成外科の貴志和生先生もいらしてます。

■ ■

米国形成外科学会には、

世界中から形成外科医が来ています。

白人の先生が多いですが、肌の色が違う先生もいます。

学会発表を見ると手術のきれいさがわかります。

前田先生が発表された手術の写真は、

世界でもトップレベルの美しさです。

日本の形成外科手術はレベルが高いと感じました。

北大形成外科_前田拓先生

医学講座

米国形成外科学会③

米国形成外科学会の報告です。

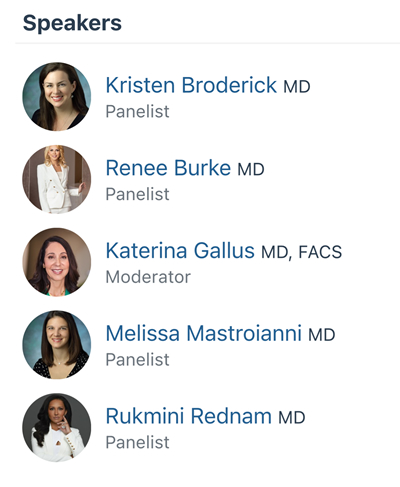

昨日は女性の先生が多いことをお伝えしました。

今日は米国で活躍されている先生のことです。

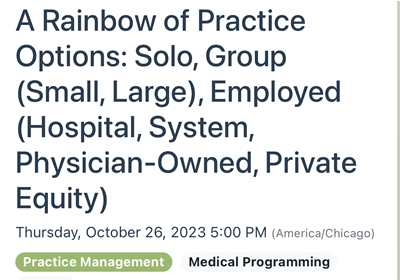

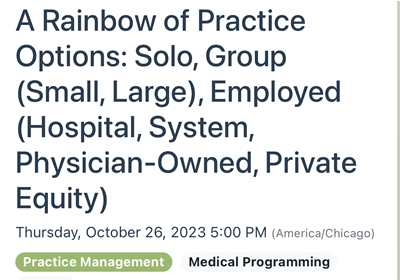

虹色の形成外科

A Rainbow of Practice Options: Solo, Group (Small, Large), Employed (Hospital, System, Physician-Owned, Private Equity)

Panelists in this session will discuss the different types of practices including the pros and cons of each style. Lessons learned will be shared especially in regards to identifying when it might be time to make a change.

虹色の形成外科 個人開業、グループ開業(小規模、大規模)、雇われて働く(病院、システム、医師所有、未公開企業クリニックで働く)

このセッションでは、パネリストがそれぞれの診療スタイルの長所と短所を含め、異なるタイプの診療について議論します。特に、変革の時期を見極めるための教訓を共有します。

■ ■

タイトルの日本語訳は、

DeepLの翻訳を本間賢一が独断で改変しました。

私が驚いたのは、

発表者が全員女性の先生。

個人開業の先生、

グループ開業の先生、

大きな病院でマイクロサージャリーをなさっている先生、

それぞれの分野で活躍されている先生たちが、

苦労話を含めて説明してくださいました。

■ ■

女性の先生なので、

子育てと開業の両立や、

従業員へのお給料の決め方、

インセンティブやボーナスの決め方など、

なかなか聞けないお話しも聞かせてくださいました。

お金のことやインセンティブは、

私の英語力不足でわからない部分もありましたが、

みなさん苦労して開業していることがわかりました。

簡単に♡虹色の人生♡にはならないようです。

医学講座

米国形成外科学会②

米国形成外科学会に参加しました。

初日は午前中が眠かったですが、

午後からはふつうに聞けました。

米国形成外科学会に参加して感じたこと、

一番は女性の先生が多い。

半数以上が女性じゃないか?と思うほどです。

■ ■

1988年に参加した時には感じませんでした。

日本形成外科学会も女性の先生が増えましたが、

米国は日本よりも多い印象です。

男性も女性も、

米国の形成外科医は美容外科をやっている先生が多いです。

興味深い発表があったので聞いてみました。

■ ■

Branding and Marketing in Employed Practice: Why Every Plastic Surgeon Should Do It?

雇われている形成外科医のブランディングとマーケティング:

すべての形成外科医が行うべき理由とは?

米国でも形成外科医が開業して成功するには、

インスタとYouTube

それにTikTokまでやるそうです。

■ ■

私が興味深いと思ったのは、

米国形成外科学会が正式プログラムとして、

SNSのプロ、

Masha Varnavskiさんを講師としてお呼びして、

1時間の講演を依頼するところです。

さすがにプロだけあって、

インスタに上げる時のフォントの色まで教えてくださいました。

米国でも患者さんの年齢によってGoogleで検索して来る人と、

SNSで来る患者さんがいるようです。

■ ■

ちょっとだけ安心したのは、

米国の女性の先生でも、

インスタに上げたり、

TikTokで宣伝するのが嫌だから、

美容以外の再建形成外科をやっている先生がいました。

私のようなな高齢者は、

SNS集客は苦手なので、

形成外科の保険診療が合っているのかなぁ~?と思いました。

英語の聞き取り力は落ちていましたが、

何とか内容は理解できています。

医学講座

米国形成外科学会①

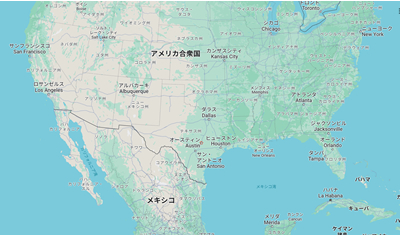

米国テキサス州オースティンに着きました。

英語だとAustinです。

オースティンと表記するようです。

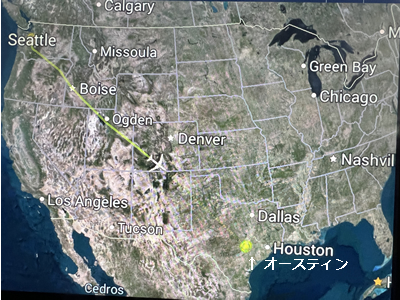

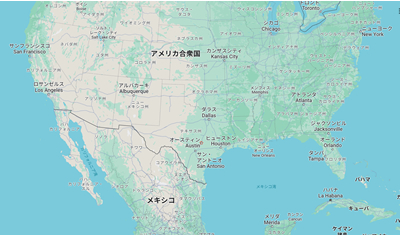

下のアメリカの地図で見るとほぼ真ん中あたり、

メキシコの上のあたりです。

テキサス州の州都です。

■ ■

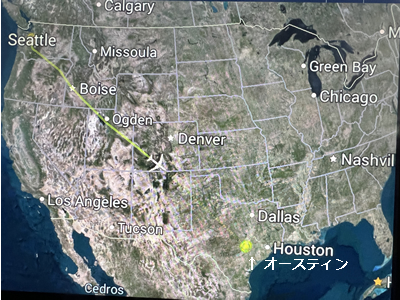

一番下の地図は飛行機の中で写した航路図です。

左上のシアトルから国内線に乗りました。

右下のヒューストンの左横にあるのが、

テキサス州の州都オースティンです。

札幌を朝9:00に出発して、

オースティンに着いたのが、

10月26日(木)の午前8:00頃でした。

ここまで来るのに丸一日かかりました。

正直な感想は米国は遠いです。

オースティンはきれいな街です。

医学講座

米国形成外科学会に行ってきます

今日は2023年10月25日(水)です。

今日から10月31日(火)まで、

米国形成外科学会に行きます。

学会は米国テキサス州オースチンで開催されます。

米国形成外科学会には一度しか行ったことがありません。

1988年に濱本淳二先生に行かせていただきました。

35年前です。

■ ■

私がふつうに勤務医をしていたら、

絶対に行けなかったと思います。

地方病院に勤務している形成外科医が、

米国形成外科学会に行けることはまずありません。

私が行けたのは濱本淳二先生のおかげです。

1988年の米国形成外科学会は、カナダのトロントで開催されました。

私は函館から成田経由でトロントに行きました。

英語は早すぎて半分も聞き取れませんでした。

■ ■

それから35年です。

まさか、また米国形成外科学会に行けるとは考えてもみませんでした。

今日は朝の快速エアポートで新千歳空港に行き、

まず羽田まで来ました。

日本からオースチンまでの直行便はないので、

私はシアトル経由で行きます。

シアトル経由が安かったからです。

デルタ航空です。

■ ■

日本とオースチンの時差は14時間です。

日本の19:00はオースチンのAM5:00です。

院長日記も更新する予定ですが、

とんでもない時間に更新されることが考えられます。

どうかご容赦ください。

69歳のおじいさん形成外科医ですが、

少しでも新しいことを勉強してきます。

羽田発16:05→約9時間→シアトル着AM1:30(現地時間25日17:32)

シアトル発AM3:25(現地時間25日午前11:25)→約4時間→オースチン着26日AM7:32(現地時間25日17:32)

日本時間だと明日朝に着くことになります。

それでは行って参ります。

医学講座

牛との思い出

今日は2023年10月24日(火)です。

今朝は寒かったです。

本間家でもストーブ許可が出ています。

北海道新聞によると、

晴れて地表の熱が奪われる放射冷却現象の影響で、

全道174観測地点のうち69地点で今季最低気温を記録し、

11月上旬から同中旬並みの寒さとなった。

陸別町で-4.1℃

札幌は+4.8℃でした。それでも寒いです。

■ ■

今日の道新、いずみへの投稿です。

<いずみ>牛との思い出

私は酪農家に嫁いで21年目になります。肌寒い日が多くなり、放牧もそろそろ終わりかなと思う頃、その年に起きた牛たちとの出来事を思い返します。

嫁いですぐの頃だったでしょうか。夕方牛舎に牛を戻したら1頭足りません。探しに行くと、足が悪い牛だったので、近くの小川の深みに水を飲もうとしてはまってしまったようです。

牛舎に戻って小型のトラクターと長いロープを携え、けん引しに行こうとすると、向こうから「遅れちゃった!」と言わんばかりに小走りで牛舎に帰ってきました。「なんてかわいいんだろう!」と感動して、その日からその耳標番号899番を「けなげ」と名付けました。

その他にも、実家への帰省や産休明けなど、久しぶりに牛舎に行くと、2301番は耳と顔をピコン!とこちらに向けて「お! 来たな」という表情を見せます。つついても乗っかっても怒らない穏やかな牛でした。

あまり良い思い出ではないのが、放牧地で私を攻撃してきた8105番。目の色が変わり、地面に押し付けられ転がされ、大けがをする危険もありましたがむち打ちで済みました。

いずれも乳牛としての役目を終えて食肉に出荷されましたが、特別な思い出がある牛は耳標の番号もずっと忘れないものです。酪農情勢が厳しい昨今、良いことも大変なことも、たくさんあります。この先もわが家の牛たちとたくさんの思い出をつくろうと思っています。

吉田佐知子(よしだ・さちこ 42歳・酪農業)=留萌管内天塩町

(以上、北海道新聞より引用)

■ ■

私は毎朝、道新を読んで、

いずみへの投稿を楽しみにしています。

私が知らない世界が書いてあります。

酪農業は年中無休で大変なお仕事です。

耳標番号で識別するのは何となく知っていましたが、

耳標番号899番を「けなげ」は知りませんでした。

けなげな乳牛ちゃん、

「遅れちゃった!」と小走りで牛舎に帰ってきました。

かわいいです。

酪農家が安心して仕事を続けられるような、

農業政策を国にお願いしたいです。

医学講座

<道新社説>道のヒグマ管理 生息数増加に対応急務

今日は2023年10月23日(月)です。

寒いです。

北海道ではタイヤ交換の予約が殺到しているそうです。

私はあと1ヵ月は自転車通勤を続けます。

毎年10月末から11月は寒くなってつらいです。

駐輪場は11月末までですが、

雪が降ったらあきらめています。

■ ■

今日の北海道新聞の社説です。

国語が不得意な人には、

新聞の社説を読むことをおすすめします。

私は新聞のおかげで国語が得意科目になりました。

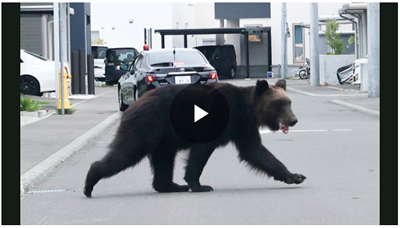

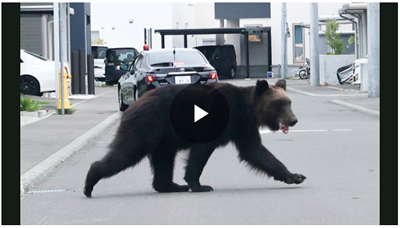

<社説>道のヒグマ管理 生息数増加に対応急務

道は「ヒグマ管理計画」を見直し、新たに捕獲目標数を設定することを打ち出した。

個体数が増加し、市街地への出没が相次ぐなど、人とのあつれきが強まっているからだ。

現計画は捕獲数の上限を定めているが、実際の捕獲は下回り続けている。目標設定はヒグマの頭数をより積極的に管理しようとするもので、大きな政策転換となる。

道内の推定生息数は2020年度で1万1700頭となり、残雪期の「春グマ駆除」を廃止した1990年から倍増した。

ヒグマの目撃は年々増加し、人が襲われる事故も後を絶たない。増加を抑えることは急務であり、この転換は必要だと言えよう。

目標数の検討では、過剰な捕獲とならぬよう地域別の生息数をより正確に把握することが重要だ。その上で科学的根拠に基づいて、雌雄ごとの数など精密な目標を立てなければならない。

道は専門家らで構成する「ヒグマ保護管理検討会」に諮っているが、成案がまとまるのは来年度以降となる。差し当たり、市街地周辺の親子グマの駆除や穴狩りを認めた春期管理捕獲を強化する。

ハンターは高齢化しており、ヒグマを撃つ技量を持つ人は限られる。若手の育成が急がれる。研究機関や猟友会と連携し、狩猟免許を持つ市町村や道、農協の職員を増やすことも必要ではないか。

管理計画見直しでは、人の生活圏とヒグマの生息域を分けるゾーニング(区分け)を本格的に進める。人とヒグマが共存するために不可欠だ。札幌市は既に導入し、一定の成果を挙げている。

道が考え方を示し、市町村が策定することになろうが、ヒグマの行動範囲は広く、近隣自治体との連携が求められる。区分けの草刈りや電気柵設置には人手も費用もかかる。道の支援が重要となる。

道は振興局の担当職員を本庁のヒグマ対策室と兼務させるなど、体制を強化している。今後は、野生動物管理の専門知識を持つ人材を採用・育成して、地域ごとに配置していくべきだろう。

多数の牛を襲った「オソ18」の駆除を巡っては、道外を中心に抗議もあった。ヒグマは貴重な野生動物だが、人との共生には管理が欠かせないことを丁寧に説明していかねばならない。

過疎化に伴いクマが生息域を広げる状況は、ツキノワグマによる人身事故が相次ぐ本州も同じだ。

先進的なヒグマ管理のモデルを作り、道外にも発信してほしい。

(以上、北海道新聞より引用)

■ ■

今日の北海道新聞のコラム卓上四季には、

全道高校弁論大会で、

わなの狩猟免許を持つ釧路管内標茶町の生徒はヒグマ問題を取り上げ、

ハンターたちは野生生物への憎しみから銃を取っているわけではないと訴えた。

…と出ていました。

北海道に住む者は、

ヒグマの頭数管理は命にかかわります。

■ ■

クマに襲われた人を治療する立場から言わせてもらいます。

クマの頭数を減らすべきです。

駆除されたクマがかわいそうだと言う人がいます。

北海道に住む者として、

札幌市内の道路を歩いていて、

後ろからクマに襲われるなんて信じられません。

北海道新聞社の社説に敬意を持って感謝いたします

昔の記憶

院長日記記念日2023

今日は2023年10月22日(日)です。

院長日記記念日です。

2020年に院長日記の記録を書きました。

院長日記14年の記録①

院長日記14年の記録②

院長日記14年の記録③

毎年、10月22日を忘れます。

今年はiPhoneのアプリが教えてくれました。

■ ■

2006年10月22日に院長日記をはじめました、

丸17年です。

何度も書いているように、

院長日記を続けられたのは、

さくらんぼさん

なっちゅんさん

えりーさんのおかげです。

ほんとうにありがとうございます。

無名の形成外科を知っていただきたいという私の願いです。

■ ■

69歳でも手術をしているとは、

考えてもみませんでした。

私の人生にとっては想定外です。

面積を減らして仕事を続けることを、

さくらんぼさんから教えていただきました。

形成外科の保険診療でできる手術を続けます。

美容外科医に向かない私ですが、

形成外科の保険診療なら得意です。

■ ■

下の写真は私が気に入っている院長日記です。

2016年3月29日に亡くなった父親とつくったコスモスです。

父親は90歳まで生きました。

私はあと20年です。

父親の年齢まで生きられるか?わかりませんが、

形成外科の手術を続けます。

ご声援をいただきありがとうございます。

医学講座

美容外科医に向かない人

今日は2023年10月21日(土)です。

札幌の朝は晴れのいいお天気です。

天気予報によると夜には雨になるようです。

今日は自転車で来たので、

雨になったら駐輪場に置いて帰ります。

秋は天気が変わりやすいです。

■ ■

昨日の院長日記、

第32回日本形成外科学会基礎学術集会(東京)②で書いた、

KY美容塾

美容外科を長く楽しく続けていくために必要なこと

…の続きです。

本間賢一の独断と偏見に満ちた、

エビデンスがない本間仮説です。

■ ■

形成外科専門医だから、

すぐにバリバリの美容外科医になれると思うのは間違いです。

美容外科医には、

向いている人と、

(私のように)向いていない人がいます。

私が思う美容外科医に向いている人は、

メンタルが強い人です。

手術結果がどんなになっても、

訴訟があってもめげない人です。

■ ■

手術の腕はそこそこでも、

【集客力】があれば、

お客さんが集まって、

売上も増えます。

そうすると経営側からは【優秀な先生】と評価されます。

ご自身の給料も増えて、

美容クリニックのスタッフからも評価されます。

トラブルが起きてもめげずに手術を続ける人です。

■ ■

美容外科医に向かない人は、

私のように【保険でできるものは保険で手術】

…なんて先生は美容外科医に向いてません。

保険で手術をしたら5万円でできる手術を、

50万円(税別)で売ることができる先生は美容外科医向きです。

チェーン店では手術はそこそこできればいいようです。

私は保険診療でする形成外科手術が好きなので、

美容外科医には向いてません。

医学講座

第32回日本形成外科学会基礎学術集会(東京)②

今日は2023年10月20日(金)です。

昨夜遅く札幌に帰ってきました。

寒いです。

今日の最高気温は札幌13℃、山形21℃、東京27℃です。

今回の学会で一番聞きたかったのが、

教育講演(KY塾)15:15-16:15

美容外科を長く楽しく続けていくために必要なこと

司会:

亀井 譲(名古屋大学形成外科)

岡崎 睦(東京大学形成外科)

ヴェリテクリニック 福田慶三

リラ・クラ二オフ工イシャル・クリニック 菅原康志

このお二人の講演です。

■ ■

コロナ禍で開催された2020年8月の

第63回日本形成外科学会で、

整形アイドル轟ちゃんが登場した、

ランチョンセミナー2

KY美容塾オープンキャンパス以来です。

福田慶三先生と菅原康志先生は、

優秀な形成外科医で、

かつ素晴らしい美容外科医です。

■ ■

司会の名古屋大学形成外科亀井譲先生から、

2020年8月に名古屋で開催されたランチョンセミナーでは、

福田先生と菅原先生が大人気で、

ランチョンセミナーのお弁当が足りなくなって、

立ち見まで出たと教えていただきました。

今年も会場は満員で立ち見の先生がいらっしゃいました。

とても充実した内容でした。

■ ■

今年は福田慶三先生が美容外科で実際に働いている複数の先生、

美容外科を経営している先生にインタビューをしてくれました。

高須クリニックの高須克弥先生も登場されました。

若い形成外科医の悩み、

大学病院で形成外科医を続けていても、

手術ができない、

収入も少ない、

将来が不安だ!

美容外科に行こう?と思うけど、

どうなんだろう?

…という若い先生がたくさんいるようです。

お気持ちはよくわかります。

■ ■

菅原康志先生が、

全国の形成外科認定施設にアンケート調査をしてくださいました。

実際に美容外科を標榜して手術をしている施設、

これから美容外科を検討している施設など?

形成外科が美容外科をどう取り組んでいくか?

座長の亀井先生や岡崎先生も含めて討論をしました。

かつては大学病院勤務の形成外科医が、

美容外科にアルバイトに行くなんて、

とんでもないというところばかりでした。

■ ■

掟破りおきてやぶりをして、

こっそり美容外科にアルバイトに行った先生が上手になりました。

今は大学病院から美容外科に行くことを認めている施設があるようです。

大手チェーン店まで許可が出ているところはまだ少ないようです。

チェーン店にアルバイトに行くと、

形成外科専門医だったら大歓迎?かと言うと、

大歓迎はされないようです。

■ ■

実際にチェーン店の現場で働く優秀な美容外科医に、

福田慶三先生がインタビューしてくれました。

形成外科の先生は、

カウンセリングが(下手で)、

保険診療のつもりで(不要な)リスクをいくつも説明してしまう。

そうすると予約が取れなくて、

クリニックの売上も増えない、

(→そんな先生はいらない)。

■ ■

美容外科を経営する立場の先生からは、

形成外科専門医の先生は、

上眼瞼の手術なら上手な先生もいるけど、

豊胸や脂肪吸引なら外科出身の先生と大差ない。

…という実にリアルなお話しも伺えました。

これから美容外科に転身して、

フェラーリに乗りたいと考えているなら、

SNSに強くならないとダメだそうです。

とても勉強になったKY塾でした。

福田慶三先生、菅原康志先生ありがとうございました。