わきが

アポクリン腺は無臭です

アポクリン腺の臭い

2014年12月23日の院長日記です。

わきが手術で除去するのが、

臭いの原因となる、

アポクリン腺です。

つぶつぶオレンジジュースに入っている、

オレンジのツブツブを、

少しレモン色にしたような組織です。

毛根の周囲に見えます。

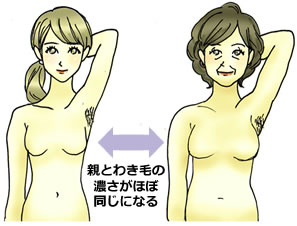

脇毛や陰毛など、

曲がった毛が生えているところにあります。

■ ■

切除したアポクリン腺って、

においのもとだから…

どんなにすごい臭いがするかって?

思いませんか?

札幌美容形成外科の先生や看護師さんは、

大変だろうなぁ~

…って思いませんか?

■ ■

ご心配いただきありがとうございます。

実は、

切除したアポクリン腺は無臭です。

ワキガの臭いはしません。

アポクリン腺をつぶしても、

臭いはしません。

理由は、

アポクリン腺そのものは無臭だからです。

■ ■

手術中に臭いがするのは、

電気メスで止血し、

皮膚が少し焼けた時だけです。

レーザー脱毛で毛を焼く時に、

わきが臭がすることがあります。

皮膚の細菌が、

アポクリン腺から分泌された汗を、

においのする物質に変えるからです。

■ ■

夏になってにおいが気になるのは、

多汗で脇の皮膚が湿って、

細菌が繁殖するからです。

夏になると食品が傷んだり、

食中毒が増えたり、

カビが生えやすくなるのと同じです。

汗で皮膚がべとべとして、

皮膚の常在菌が悪さをすると…

におうのです。

■ ■

小学生、中学生や高校生のうちはワキガ手術をすすめません。

高校卒業の頃とか、

卒業式の後がおすすめです。

臭いは気になるものです。

私は5歳の時にペルテス病で入院しました。

ベッドの上で一ヵ月を過ごしました。

一番苦痛だったのが、

ベッド上でのうんこでした。

けんちゃんうんこ臭いには、

5歳の男の子でも参りました。

■ ■

ワキガは、

適切な時期に、

いい先生に手術を受けてください。

いい加減な宣伝にだまされないでください。

簡単に臭いがゼロにはなりません。

大変な手術です。

手術を受けるまでは、

汗を減らすだけでも臭いは減ります。

【お詫び】

札幌美容形成外科では大同生命保険㈱との建物明渡訴訟のため現在わきが手術は実施しておりません

わきが

25年前にわきが手術

札幌美容形成外科には、

たくさんのご相談をいただきます。

25年前にわきが手術をしました。

最近また気になるようになりました。

再手術は可能ですか?

私からの回答です。

25年間快適だったのは、

アポクリン腺が切除されているからです。

気になるのは汗のにおいです。

■ ■

ワキガの再発2011

わきが手術後の臭い

ワキガのにおいと汗のにおい

ワわきが手術をしたのに臭う

悪徳美容外科医からの救済手術②

今までに何回も書いているテーマです。

■ ■

汗そのものは…

そんなにクサイものではありません。

汗をかいて…

皮膚にいる細菌が悪さをして…

汗クサイにおいになります。

洗濯物を干す時に…

乾燥が悪いとくさくなるのと同じです。

■ ■

ワキガのくさいにおいも…

細菌が悪さをするためです。

こまめに拭いていれば…

それほど強いにおいにはなりません。

アポクリン腺から出たばかりの汗は、

それほどくさいにおいはしません。

■ ■

ワキガのにおいと…

汗のにおいの違いは…

いろいろな表現をされます。

文字で適切に表現するのは難しいです。

一つだけはっきりと言えるのは、

アポクリン腺から出る、

ワキガの原因になる汗はクリームみたいな感じです。

■ ■

自分で脇を触ってみて…

水みたいな…

さらさらとした汗でしたら…

ほぼ100%汗かきのあせです。

暑い夏は…

汗かきにはつらいものです。

汗のにおいで困っている方は、

細菌を繁殖させないように…

まずシャワーで清潔にして、

制汗剤を使ってください。

■ ■

悪徳美容外科医として、

TVや週刊誌で大きく報道されたクリニックがあります。

昔、札幌にあった日美クリニックです。

にちび、にちび~

にちびしましょう~♪

うちの子どもが覚えるくらい、

毎日TVで宣伝していました。

■ ■

私がJA帯広厚生病院形成外科を退職して、

美容外科医になろうと思った時でした。

平成9年だったと記憶しています。

北海道拓殖銀行が倒産した年です。

拓銀の経営破綻が平成9年11月でした。

親切な知人から、

『本間先生、何もこんな時に美容整形にならなくても…』

…とアドバイスしていただきました。

■ ■

脱税と美容外科医

…という2008年4月25日の院長日記に書いてあります。

巨額の脱税で摘発されました。

私は何人も、

『昔、日美で手術を受けました。』

…という患者さんを診ています。

わきが手術を日美で受けて、

私が再手術をした人はいません。

アポクリン腺は完全に取れていました。

■ ■

それどころか…

日美で目を治してもらって二重になれました。

鼻を高くしてもらいました。

…という幸せな患者さんを多く診ました。

巨額の脱税をしたということは、

それだけ多くの患者さんが来ていたことです。

■ ■

確かに日美でトラブルになった患者さんもいらっしゃいますが、

死亡事故や大きな事故はありませんでした。

私が救済手術をした方はいません。

悪徳美容外科の汚名は残っていますが、

日美の中田守先生が発明したという…

わきが手術後の固定法が、

しっかりとしたものだったと考えています。

機会があれば、

中田先生が発明したという、

わきが固定器を知りたいと思っています。

■ ■

25年前に手術を受けたのが、

札幌にあった日美クリニックでしたら、

アポクリン腺は取れています。

稲葉法で受けた方にも、

アポクリン腺はありません。

逆に私が反転剪除法で手術をした患者さんには、

範囲が狭くてにおいが気になる方もいました。

25年間気にならなかったにおいが、

40歳を超えて気になるようになったのは、

汗のにおいです。

私も40歳を過ぎてから、

シャツが黄色くなって困っています。

医学講座

死亡事故を起こした先生

今朝のフジテレビ系とくダネ!で、

小倉智昭さんが、

木村拓哉さんの事故について述べていました。

6月20日の追突事故についてです。

車運転している人ならわかると思うんですけど、

ちょっと考え事していたり、

あるいは、

うっかりしたり、

よそ見をしたりして瞬間的に前の車に

ドンっと接触してしまうことってあるんですよね。

ちょっとかわいそうな気もしますけど、

事故を起こしてはいけないということなんでしょう。

■ ■

私も小倉智昭さんと同じ考えです。

疲れていて、

ちょっと考え事していたり、

うっかりしたりして、

ぶつかりそうになった経験があります。

スターは大変だなぁと思います。

ふつうの人なら、

物損事故で事故処理です。

■ ■

私たち医療従事者が、

【絶対に起こしてはいけない医療事故】が

【死亡事故】です。

札幌でも、

私が知っている限り、

過去に2件の死亡事故がありました。

とても残念なことです。

不思議に思うかもしれませんが、

死亡事故を起こした先生は、

その後も医師を続けていました。

■ ■

さすがにクリニックは閉院されましたが、

医師免許停止はなく、

行政処分も受けていません。

産科医逮捕のショック

医療関係者から多くの抗議があった、

福島県の産科医が逮捕されたのとは正反対です。

私は福島の産科の先生は、

とてもいい先生だと思います。

■ ■

美容医療事故が公表されない特殊理由

…に書いたように、

うちのかあちゃん、

美容整形で死んだ

って知られたくないからです。

事故を起こした先生が、

命日に墓参りに行っているという話しも聞きません。

死亡事故でも示談で済まされてしまい、

守秘義務だからと情報が開示されません。

もう少し美容外科の事故が公表されると、

(私は)

いいと思っています。

医学講座

腕のいい先生?

札幌美容形成外科へのご相談です。

○○クリニックの、

■◆□◇先生、

日本形成外科学会専門医で、

日本美容外科学会(JSAPS)専門医ですよね?

二重切開の腕はいいですか?

こんな質問をいただくことがよくあります。

■ ■

はっきり申し上げます。

患者さんが希望する、

♡腕のいい先生♡は、

私たち同業者から見て、

必ずしも◆手術が上手な先生◆

…とは限りません。

患者さんが望む、

♡腕のいい先生♡は、

患者さんのわがままを100%聞いてくれる先生です。

■ ■

手術は人間相手です。

ロボットが手術するのではありません。

予想外の結果になることもあります。

予想外の行動を、

患者さんがとって、

せっかくした手術が台無しになることもあります。

♡腕のいい先生♡は、

意外なところに隠れているものです。

■ ■

逆に【危険な先生】がいます。

日本美容外科学会で、

ある有名な先生が、

別の先生のことを、

【危ない】と言ったことがありました。

どちらの先生も、

超有名な先生です。

■ ■

腕のいい先生を見つけるのは大変です。

私は自分の目を手術していただいた時に、

聖路加国際病院形成外科の大竹尚之先生にお願いしました。

学会で何度も大竹先生の発表をお聞きして、

この先生にお願いしよう!

…と決めました。

美容外科医の間で、

一番同業者を手術している先生は、

ヨコ美クリニックの今川賢一郎先生です。

今川先生に毛を植えていただいた先生を何人も知っています。

日本の形成外科医の目を一番多く手術しているのは、

私が知る限りでは浜松の松尾清先生だと思います。

医学講座

遠くからいらしてくれた患者さん

美容外科は浮き沈みが激しい業界です。

大手美容外科でも倒産したところがあります。

私は偏屈でがんこです。

ど派手な二重は作りません。

幅広の平行型は無理です。

うちの奥さんから、

患者さんを帰してしまう!

…と怒られています。

■ ■

私が札幌医大を追い出された時に、

拾っていただいて、

就職できたのが中央クリニック札幌院でした。

2002年8月でした。

今から15年前です。

子供にはお金はかかるし、

貯金も無いし、

ほんとうに困りました。

■ ■

2002年に中央クリニックを紹介していただいた、

ジェイメックの故森下純一社長、

拾っていただいた、

中央クリニックの社長様には、

ほんとうに感謝しています。

ご恩は一生忘れません。

私はもともと形成外科医だったので、

♡美容外科♡より、

◆保険診療の形成外科◆

…が合っていました。

■ ■

♡ありがたいこと♡に、

こんな私でも、

15年前の患者さんが、

ひょっこり来院してくださることがあります。

目だったら、

絶対、先生にやってもらおうと思って…

わざわざ遠くからいらしてくださいました。

ありがたいことです。

■ ■

札幌美容形成外科を開業して15年、

1万人以上の患者さんが来院してくださっています。

毎年いらしてくださる患者さんもいらっしゃいます。

ここが無くなったら困る

…というありがたいお言葉を、

たくさんいただいています。

2017年7月12日(水)13:45から、

私の証人尋問が、

札幌地裁7階の703号法廷であります。

先日、陳述書を提出いたしました。

お時間があればぜひ傍聴にいらしてください。

院長の休日

父の日2017

平成29年6月18日、北海道新聞朝刊、卓上四季です。

父の日

きょう6月の第3日曜日は「父の日」だ。米国人女性の提唱で始まって1世紀余り。

▼父親にプレゼントを贈る人は4年連続で減っているそうだが、俳句の季語にもなっており、日本でもそれなりに定着してきたのだろう。そこで小学館「こども歳時記」で見つけた1句を。<父の日も/帰りがおそい/お父さん>。自分たち家族のために日夜、身を粉にして働く父親を思う心情が泣かせる。

▼政府は「働き方改革」の柱に長時間労働の是正を掲げる。父と子の触れ合う時間が少ないなんて、どう考えてもおかしい。企業と知恵を出し合って、早く実現してもらいたい。

▼「働き方改革」でもう一つ取り上げてもらいたいのが、単身赴任である。転勤辞令を受けても、教育の問題や親の介護など、さまざまな事情から家族一緒に任地に赴けないケースが増えているようだ。

▼「単身赴任が終わってやっと自宅に戻ることができると喜んだら、すでに子どもが巣立っていた」。以前、そんな嘆き節を聞いたことがある。転勤のない地域採用なども一部企業で始まったが、まだ手探り状態だ。家族と離れて暮らし仕事の能率が上がるとは到底、思えない。もちろん、人によって違うだろうが。

▼キリンビールが今年1月まとめた調査結果では、お父さんが初詣でお願いすることのトップは「子どもについて」だったという。家族はそろって暮らす。やはり自然である。2017・6・18

(以上、北海道新聞より引用)

■ ■

私はいい父親ではありませんでした。

家にいませんでした。

子育ては奥さんに丸投げでした。

子供が小さい頃の顔は、

寝顔か、

写真の顔

…しか思い出せません。

そのくらい家にいなかったということです。

■ ■

北海道新聞に載っていた、

<父の日も/帰りがおそい/お父さん>

は、

<父の日も/当直でいない/お父さん>

…でしょうか?

お父さんの仕事は当直と、

子供さんが幼稚園で言った産婦人科の先生がいました。

■ ■

一つだけ私がいいことをしたと思っているのは、

単身赴任をしなかったことです。

医局人事という、

2016年12月16日の院長日記に書いた、

JA帯広厚生病院への転勤です。

(子供の学校があるから)

単身赴任して!

…という家内と喧嘩して家族で帯広へ引越しました。

私:40歳から43歳まで

家内:38歳から41歳まで

長女:11歳から14歳(小5~中2)まで

長男:9歳から12歳(小3~小6)まで

■ ■

私は市立札幌病院を

1994年12月31日(平成6年12月31日)付で退職(自己都合退職)して、

1995年1月1日(平成7年1月1日)付で、

JA帯広厚生病院形成外科に転勤しました。

医学博士の学位をいただいたので、

北大形成外科への御礼奉公です。

医者社会のおきてです。

帯広と札幌の往復に書きました。

■ ■

JA帯広厚生病院は忙しい病院でしたが、

子供とごはんを食べる時間がありました。

休日には釣りにも行きました。

天体望遠鏡を買って、

すい星を見に行ったこともありました。

充実した3年間でした。

帯広時代の父の日は覚えていませんが、

子供と遊んだ記憶がある3年間です。

北海道新聞に書いてあるように、

家族はそろって暮らす。

やはり自然でいいものです。

医学講座

レーザー脱毛2017

昨日の院長日記、

一度にたくさんの手術に、

なっちゅんさんからコメントをいただきました。

最近知ったのですが

最新の脱毛はジェルを使用する機械なのですね。

昔と随分変わりましたね。

私の時はレーザーでしたが冷却が出なく

看護師さんが冷やしてくれました。

■ ■

脱毛の歴史2015

2015年11月9日の院長日記です。

私は個人的に、

美容外科で、

1990年代最大の発明は、

レーザー脱毛機器だと思います。

日本にはじめてレーザー脱毛機が来たのは、

私がJA帯広厚生病院に勤務していた時でした。

1997年2月の日本医学脱毛学会の会場でした。

松本敏明先生が会長でした。

■ ■

私が美容外科医になる前1997年のことです。

帯広厚生病院に勤務していた時に、

手術室の看護婦さんが…

帯広市内の有名エステ(全国チェーン)に行きました。

ワキの脱毛(針脱毛)を50万円で契約しました。

当時はワキ脱毛=50万円が相場でした。

私はそれまで、

女性がそんな大金を、

毛の治療にかけるとは知りませんでした。

■ ■

当時の脱毛法は、

電気で毛根を焼く施術でした。

電気メスのような機器を使い、

専用の脱毛針を毛穴に刺して、

通電して毛根を焼く治療です。

厚生労働省は、

医療機関以外での施術を禁止しています。

■ ■

看護婦さんは、

こんな治療を、

エステで無資格の人がしても、

いいのかなぁ~と思いながら、

施術を受けたそうです。

いざ、脱毛がはじまると…

針を刺して電気を通すと…

飛び上がるほど痛い!

痛いなんてモンじゃない!

とにかく苦痛だったそうです。

■ ■

私はその看護婦さんから相談を受けました。

当時、医療機関(美容外科)では、

局所麻酔をしてから、

針脱毛をするのが当たり前でした。

エステでは麻酔ができません。

私は、

もう少しで

レーザー脱毛が主流となること。

エステよりも

医療機関で脱毛するようにすすめました。

■ ■

1997年2月2日(平成9年2月2日)に、

東京都渋谷区千駄ヶ谷の津田ホールで

札幌スキンケアクリニックの松本敏明先生が

日本医学脱毛学会を開催されました。

この時に、

米国製のレーザー脱毛機をはじめて見ました。

私の左腕と、

左すねに照射しました。

今でも毛が生えていません。

■ ■

当時のレーザー脱毛器はとても高価でした。

一ドル130円以上だったと記憶しています。

日本に輸入すると、

一台3,000万円以上しました。

札幌で一番早く導入されたのが、

皮膚科の山家英子先生でした。

私が副院長として勤務した、

札幌中央形成外科の武藤靖夫先生が、

札幌で2番目でした。

■ ■

この日本ではじめてのレーザー脱毛機は、

照射する時にジェルを使いました。

理由は痛みを減らすためです。

最初は、

冷却すると脱毛効果が減るという意見もありました。

その後に改良され、

キャンデラ社が、

冷却ガスを噴射するシステムを開発しました。

DCDダイナミック・クーリング・デバイス

…と呼ばれています。

私はこのDCDが一番痛くないと思います。

■ ■

今でこそ、

レーザー脱毛があたりまえですが、

20年前は、形成外科の偉い先生から…

レーザーで毛が抜けるわけがない!

絶対にまた生えると言われました。

その後、

レーザー脱毛機もたくさん開発されました。

札幌美容形成外科で使っているのは、

冷却ガスが出るタイプのGentle Lase(キャンデラ社製)

という機種です。

今でも日本で一番多く使われれている機種です。

■ ■

レーザー脱毛は驚くほど普及しました。

同じ機械を使っても、

照射方法によって効果が微妙に違います。

エステでも、

光脱毛やレーザー脱毛をしているところがあります。

厚生労働省は、

エステで毛乳頭を破壊する治療を禁止しています。

脱毛治療は、

信頼できる医療機関で受けてください。

医学講座

一度にたくさんの手術

私は自分の顔が大嫌いです。

①二重の手術、

②目頭切開、

③鼻を高くする手術、

この3つを同時に受けると、

ダウンタイムはどのくらい必要ですか?

いつから化粧をして仕事に行けるようになりますか?

費用は分割もできますか?

ご返答をお待ちしています。

■ ■

こんなメール相談をいただくことがあります。

お悩みはよく理解できます。

でも、、、

複数の手術を同時にすることは、

よほどの理由がなければおすすめしません。

特に顔の手術は、

変わりすぎると元に戻せないからです。

■ ■

美容外科の同時手術

2012年3月7日の院長日記です。

もう一度おさらいをします。

貴重な休みを利用して…

悩みを一度に解決…

…というのは理想です。

チェーン店の美容外科では…

目を二重にして…

ついでに鼻も高くして…

…と勧誘するところがあります。

■ ■

理由はもうかるからです。

料金を割り引くので…

…と営業するところもあります。

わきがと眼瞼下垂の同日手術のように…

別々の部位をする時は…

体力や安静のことだけを考えれば大丈夫です。

■ ■

問題なのは…

顔のパーツを一度に何ヶ所も変える手術です。

目を変えただけで別人になるのに…

目も鼻もシワも変えると…

自分の顔が無くなってしまいます。

あまりの変貌ぶりに…

手術後の顔を受け入れられないことがあります。

■ ■

特にはじめての美容外科手術で…

一度に何ヶ所も顔を変えるのは危険です。

腕の良い美容外科医が手術をしても…

元に戻してください…

…と言われることがあります。

美容外科医の苦悩です。

■ ■

私は自分の顔が大嫌いです。

鏡を見るたびに悲しくなります。

私の顔を全部変えてください。

…というご希望の患者さんがいます。

それじゃ…

どこをどうなおしたいのですか…?

…と言うと…

わかりません、全部です。

■ ■

このような患者さんには、

まず一番簡単な手術からはじめることです。

美容外科入門①

美容外科入門②

美容外科入門③

美容外科入門④

美容外科入門⑤

…という院長日記を読んでよく検討してください。

医学講座

ロンドンの火災

ロンドンの高層アパートで火災が発生し、

多数の死傷者が出ています。

スプリンクラーが設置されていないことや、

防火設備の不備が報道されています。

日本のタワーマンションは安全という報道もありますが、

油断はできません。

災難はいつ起こるかわかりません。

■ ■

私は日本熱傷学会に30年以上参加しています。

日本は安全な国です。

いわゆる大やけどは減っています。

全身熱傷の救命率も上がっています。

でも、

安心はできません。

一度に数十人が重症熱傷になったら、

札幌市ですら、

救命できる人数には限りがあります。

■ ■

マンションの火災で、

こわいのが気道熱傷きどうねっしょうです。

私が形成外科の修行をした、

北大形成外科では、

北海道の炭鉱で起きた、

重症熱傷の治療をしていました。

私が中学生だった頃です。

■ ■

下の写真はネットにあったロンドンの火災です。

消防車の放水が届きません。

もちろんはしご車も届きません。

猛烈な煙が出ています。

有害な煙もあります。

煙を吸って、

肺がやられるのが、

気道熱傷きどうねっしょうです。

死亡率が高い外傷です。

■ ■

♡安全♡と言われる、

日本のタワーマンションにも、

意外な盲点があります。

セキュリティです。

防犯機能がついた最新のマンションでは、

ICチップがついた鍵がないと、

たとえ救急隊でもマンションに入れません。

部屋で倒れて119番をして、

その後に意識を失うと、

マンションに到着した救急隊員が部屋まで来れません。

■ ■

災難はいつやって来るかわかりません。

安全と言われる日本のマンションでも、

決して油断はできません。

非常階段を降りる練習や、

屋上ヘリポートへ上がる階段通路は、

マンションの避難訓練で、

ぜひ確認してください。

せまくて上がりにくいことが多いです。

■ ■

地上40階のマンションの上にあるヘリポートは、

とても風が強いことが多いです。

その上ヘリの風がすごいです。

救助してもらうのも命がけです。

私はいざという時のために、

いつも携帯をフル充電にしています。

電池のもちが悪いスマホは特に注意です。

医学講座

幼児教育の可能性

平成29年6月14日、朝日新聞朝刊、天声人語です。

幼児教育の可能性

手塚治虫は幼いころ、母親から漫画の本を読んでもらっていた。親が子に読み聞かせをするのが今ほど一般的でなかった時代である。しかも、その読みっぷりが傑作で、登場人物の声色を使い分け、面白おかしく演じてくれた。

▼聞きながらわくわくしたり、はらはらしたり、感きわまって泣き出したりしたと、自著に書いている。漫画の巨匠を育てた肥やしの一つに、きっとなったのだろう。

▼学校に入る前の幼児教育は、かなり将来まで影響を及ぼすのではないか。そんな議論が注目されている。第一人者であるヘックマン米シカゴ大教授の著書『幼児教育の経済学』には、所得の低い家庭から幼児を選び、無償で教育を施した研究が紹介されている。40歳時点で他と比べると学歴や収入が高く、生活保護を受ける割合が低かったという。

▼「機会均等を声高に訴えながら、私たちは生まれが運命を決める社会に生きている」とヘックマン氏は米国を嘆く。誰もが親から知的刺激を受けられるわけではない。だからこそ、公的な幼児教育で不平等を解消したいという訴えである。

▼程度の差はあれ、我が国にも通じる問題だろう。お金のかけられる親による英才教育ではなく、格差の縮小につながる幼児教育。それが可能だとすれば、十分検討に値しよう。

▼幼児教育は学力だけでなく、根気強さや注意深さ、意欲などの「非認知能力」を育むのが大切だと、ヘックマン氏は説く。それは案外、「三つ子の魂百まで」の現代版なのかもしれない。

(以上、朝日新聞より引用)

■ ■

医学生なら誰でも、

手塚治虫先生の本を、

一度は読んだことがあると思います。

私が子供の頃は、

鉄腕アトムでした。

高校生から大学生の頃に、

ブラックジャックが、

少年チャンピオンに連載されていました。

■ ■

私の同級生で、

北海道医師会の役員をやっている先生は、

学生時代に、

手塚治虫全集を全巻そろえていました。

その手塚治虫先生が、

お母様から影響を受けたとは知りませんでした。

幼児教育は大切です。

■ ■

本間家は裕福ではありませんでしたが、

教育にはお金も労力もかけてくれました。

この点は親に感謝しています。

私が小学校入学前のことです。

けんいち少年は病弱でした。

ペルテスという病気にもなりました。

母親が毎日チラシの裏に、

算数や国語の問題を書いて、

それをするのが日課でした。

■ ■

今から思うと、

公文式に似ていたと記憶しています。

本間家流の、

お金をかけない教育でした。

自分の子供とは、

満足に遊ぶ時間もありませんでしたが、

子供の教育は大切だと思います。

ほめることも大切です。

朝日新聞の天声人語を、

もっとたくさんの方に読んでいただきたいです。