昔の記憶

セピア色の写真2016-1

ちょっと理由があって、

古いアルバムから写真を取り出しました。

私が小学校1年生の頃です。

下の写真は、

札幌郡手稲町字金山栄町。

三菱鉱業㈱社宅の近くです。

結核療養所がありました。

■ ■

私はこの手稲金山で、

小学校2年生の3月まで育ちました。

日本の高度成長期です。

三丁目の夕日と同年代です。

病院の住宅がありました。

私の家の向かいに、

小山先生の家がありました。

■ ■

いい時代でした。

小山昌正(おやま よしまさ)先生は、

内科の先生でした。

ご長男が正美さん、

ご長女がはるみさん、

ご近所は仲良しでした。

私が通った学校は、

手稲西小学校でした。

■ ■

私はできの悪い子でした。

小学校1年生の時に、

先生に叱られて

学校から帰ってきました。

将来お医者さんになれるなんて、

思ってもみませんでした。

セーターは母親の手作りです

医学講座

介護保険を使う_⑩利用者増え保険料上昇続く

平成28年3月28日、朝日新聞朝刊の記事です。

介護保険を使う_⑩利用者増え保険料上昇続く

介護保険は制度が複雑すぎて、ついていけない気持ちになります。なぜこんなに複雑なのでしょう。また、今後はどうなっていくのでしょう。

公的な制度としての介護保険が始まって16年になります。制度ができた時の65歳以上の保険料は、全国平均で月額2911円でしたが、3年ごとの見直しのたびに上がり、いまは5514円です。団塊世代が75歳以上になる2025年には、8165円まで上がる見込みです。

サービス内容も変わってきました。2006年度の見直しで区分が改められ、「要支援1」「要支援2」ができました。さらに、2015年度から、要支援の人が受ける訪問介護やデイサービスが自治体ごとの事業に順次移っています。それとは別に、2006年度には自治体の住民しか使うことができない「地域密着型サービス」という考え方も入っており、利用者にとっては分かりにくくなるばかりです。

2015年8月からは利用者の負担も増えています。一定以上の所得がある人の自己負担が1割から2割に引き上げられました。また、特別養護老人ホーム(特養)の入居者は、これまでは補助を受けることができた非課税世帯でも、一人暮らしで預貯金などが1千万円超だと補助がなくなるなど、貯蓄の状況も反映させる仕組みが始まりました。今後、マイナンバー制度の運用次第では、さらに厳格になっていくかもしれません。

こうした保険料と自己負担の引き上げ、サービス内容の見直しは、介護保険の利用者の増加に対応するものです。制度ができた2000年に、介護保険の総費用は3.6兆円でしたが、いまでは10兆円を超えています。要介護・要支援の認定者数は当初の3倍近い608万人に増えました。今後、要介護になりやすい75歳以上の人口が急激に増えるため、認定者数はますます増えるでしょう。

厚労省は、こうした事態に対し、2012年度から在宅介護を前提とした「地域包括ケア」を進めることを打ち出しています。ただし、「在宅」とは、病院と、特養などの公的介護施設に入らないことで、有料老人ホームなどの民間施設は「在宅」の扱いに入っています。要するに、公的に面倒を見なければならない高齢者を減らすことが狙いの仕組みです。

有料老人ホームでの生活費のうち、住居費や食費などは原則として全額が自己負担で、介護保険が使われるのは介護サービスの部分なので、厚労省から見たら自宅での介護と変わりありません。特養に入ることができれば、所得に応じて比較的低い負担ですみますが、有料老人ホームに入るためには、都市部では月に20万円前後は必要になります。在宅での介護生活を希望する人が多いことは確かですが、最近は独居や夫婦だけの世帯が増えているので簡単なことではありません。

ところが、厚労省は次の介護保険制度の見直しに向けて、要介護度が低い人向けのサービスを抑制する議論を始めています。そうなると、自治体ごとの取り組みがさらに大切になるでしょう。自分が住む自治体の動向に関心を持つことは対策の第一歩です。

(「介護情報館」館長 中村寿美子)

◇「介護保険を使う」は今回で終わります。来週からは「退職金を生かす」が始まります。

(以上、朝日新聞より引用)

■ ■

知りませんでした。

2000年の65歳以上の保険料は、

全国平均で月額2911円。

3年ごとの見直しのたびに上がり、

いまは5514円です。

大同生命の電気料金以上の値上げです。

驚きました。

毎月、給料から引かれるので、

値上げは諦めています。

■ ■

介護保険制度ができた2000年は、

介護保険の総費用は3.6兆円。

いまでは10兆円を超えています。

要介護・要支援の認定者数は

当初の3倍近い608万人に増えました。

これも知りませんでした。

こんなに増えているとは…。

大変なことです。

■ ■

私が気付いたことといえば、

2000年と比較して、

サ高住や老人用施設が増えたこと。

最近は、

葬儀場が増えたこと。

家族葬用の葬儀場が増えたことです。

確実に高齢化社会になっています。

■ ■

私は今年62歳になります。

うちの奥さんが60歳の還暦です。

あと10年で72歳と70歳です。

子供は2人いますが、

私も家内も、

子供には迷惑をかけないようにしたい

…と思っています。

■ ■

お一人様になっても困らないように、

健康に気をつけて病気にならないようにして、

いざという時に困らないように、

無駄遣いをしないで貯金をしようと思います。

ためになる連載を書いてくださった朝日新聞社に感謝しています。

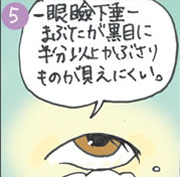

わかりやすいイラストを描いてくださった、

岩見梨絵さんに感謝しています。

ありがとうございました。

昔の記憶

洞爺丸台風と北海道新幹線

昨日(2016年3月26日)、

北海道新幹線が開業しました。

青函トンネルを、

お客さんを乗せた新幹線が通っています。

この青函トンネルをつくるきっかけとなったのが、

1954年9月26日に函館を襲った台風です。

日本海難史上最大の惨事と言われる、

死者・行方不明者あわせて1155人の大事故です。

■ ■

函館港防波堤灯台付近で沈没。

函館市七重浜というところに、

多数の犠牲者が打ち上げられました。

函館中央病院に勤務していた頃に、

七重浜に行ったことがありました。

函館山が見える、

おだやかな浜辺でした。

■ ■

私が生まれたのが、

1954年9月8日です。

安倍晋三首相が

1954年9月21日生まれです。

今年は62歳になります。

下の写真のような時代に起きた事故で、

青函トンネルができて、

そこを新幹線が走るのは感慨深いものがあります。

■ ■

北海道新幹線は、

開業しても赤字だそうです。

JR北海道は、

ただでさえ経営が大変なのに、

最新鋭の新幹線が赤字では気の毒です。

何とか、

早く黒字になれるように、

政治家にがんばっていただきたいです。

民間企業には重過ぎる責任です。

昔の記憶

北海道新幹線開業

今朝の北海道新聞を手に取って驚きました。

下の全面広告2枚分の紙面で、

北海道新聞が包まれていました。

新聞記事はどこにあるの?と思ったら、

中にふつうの新聞がありました。

北海道新聞社の意気込みを感じました。

■ ■

裏には、

北海道知事(高橋はるみさん)、

JR北海道社長(島田修さん)、

スポンサーの北海道銀行頭取(笹原晶博さん)

…の写真がありました。

北海道にとって、

待ちに待った新幹線です。

朝のTVでも一番列車をヘリから撮っていました。

■ ■

青函トンネルが開通した1988年(昭和63年)、

私は、

釧路労災病院形成外科から、

函館中央病院形成外科に転勤しました。

33歳の時でした。

その年の9月に34歳になりました。

上の子が幼稚園でした。

■ ■

それから28年です。

感慨深いものがあります。

あの時に、

まさか新幹線が函館に来るとは考えもしませんでした。

上磯町(今の北斗市)というところに、

潮干狩りに行きました。

アサリを採った記憶があります。

いい時代でした。

■ ■

北海道新幹線が札幌まで来るのは2030年の予定です。

新幹線のホームをどこに作るとか?

札幌駅前の都市開発をどうするとか?

札幌オリンピックを誘致するとか?

たくさんの課題があります。

私が2030年まで元気でいられるか?

若干の不安はありますががんばります。

医学講座

大同生命【電気ガス値上】最悪

今日、平成28年3月25日はコンタクトオフビルの家賃支払日です。

頭に来ることに、

電気料金とガス料金を、

無断で値上げされました。

私は怒っています!

電力自由化の世の中なのに、

いきなり料金値上げです。

北海道電力の料金は値上げされていません。

■ ■

人のいい私は、

単なる計算ミスだろうと思っていました。

ところが計算ミスではなく、

無断で料金値上げです。

どこの世界に、

マンションの大家が交代したから、

半年後に出て行け!と正月明けに突然言われ、

その次は電気料金値上げです。

■ ■

これが、

NHKの朝の連続テレビ小説でやっていた、

あさが来たの会社です。

NHKで放送された会社とえらい違いです。

創業者の広岡浅子が泣いています。

開業して4回大家さんがかわりました。

震災の影響で電気料金が変わったことはありましたが、

こんなひどいのははじめてです。

■ ■

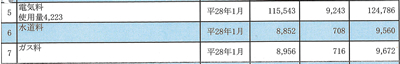

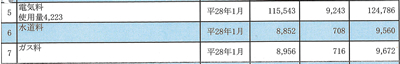

1月分の電気料金とガス料金は、

前の大家さんが計算しました。

電気料(使用量4,223)平成28年1月_金額115,543円_消費税9,243円_合計124,786円(税込)

水道料_平成28年1月_金額8,852円_消費税708円_合計9,560円

ガス料_平成28年1月_金額8,956円_消費税716_合計9,672円

2月分から大同生命が計算しています。

電気料(使用量3,405Kwh)平成28年2月_金額127,106円_消費税10,168円_合計137,274円(税込)

水道料_平成28年2月_金額8,850円_消費税708円_合計9,558円

ガス料_平成28年2月_金額11,165円_消費税893_合計12,058円

■ ■

使用量が4,223から3,405と818Kwhも減っているのに、

料金は124,786円(税込)から、

137,274円(税込)へと12,488円もUPです。

電気料金の単価が、

27.36円から37.33円にUPしています。

何のことわりもなく、

いきなり単価が高い請求書を送ってきました。

■ ■

弁護士の高橋智先生から、

虎門中央法律事務所の

弁護士柴田征範さんに連絡をしてもらいましたが、

私のところには何の知らせもありません。

虎門中央法律事務所の今井和男さんが書いた本に、

テナントリスクが載っています。

退去交渉は、

建物が老朽化しているから退去せよとの一点張りで、

一方的かつ強硬であったことから、

(店子の)態度は、硬直化していた。

■ ■

担当者は、改めて丁寧に説明することに加え、

建替え後の物件への入居を認め、

その際の賃料においても優遇し、

また、休業補償をすることなどの提案をすることができた。

…と書いてありました。

所長の著書には♡丁寧な説明♡と書いてあるのに、

担当弁護士の柴田征範さんからの連絡はありません。

虎門中央法律事務所の今井和男さんも、

柴田征範さんも、

東大法学部卒業です。

医者も弁護士も出身大学ではないと感じました。

私は怒っています!

院長の休日

助っ人、たくさんいるよ

平成28年3月24日(木)朝日新聞朝刊、

ひとときへの投稿です。

助っ人、たくさんいるよ

暖かいある日、ぶらりと外出してサラダバイキングの店に入った。すると赤ちゃんの大きな泣き声。店の隅の方で若いお母さんがひざの上で赤ちゃんをあやし、困っている様子だ。テーブルには、手の付いていない食べ物。

助けてあげたい――。見知らぬ年寄りの助けを受けてくれるか悩んだ。でも泣き声はますます強く、周りの視線も強くなっている。

勇気を出して「赤ちゃん、少し預かりますから食べて」と言ってみた。「いいんですか」。お母さんは私に赤ちゃんを託してくれた。泣く赤ちゃんを抱いて店の中を歩き回ったら、数分後に私の腕の中でスヤスヤと寝入った。お母さんのところへ戻り、乳母車の中にそっと寝かせた。

「寝ぐずりだったのね。もうゆっくり食事して大丈夫よ」と言うと、彼女は「助かりました。私も泣きたいほど困っていました。2人での初めての外出で、助けてくださる方がいるなんて。また出かける勇気が出ました」と深々と頭を下げてくれた。

赤ちゃんは生後3カ月とのこと。新米お母さん、がんばって。助っ人役になりたいと待っている人は、たくさんいるのよ。

(埼玉県所沢市 鈴木栄子 無職 78歳)

(以上、朝日新聞より引用)

■ ■

休診日に朝刊を読んでいて、

ほっこりする投稿を見つけました。

埼玉県所沢市の鈴木栄子様、

きっと、しゃきっとしてらして、

素敵なご婦人です。

助けてあげたい――。

見知らぬ年寄りの助けを受けてくれるか悩んだ。

でも泣き声はますます強く、周りの視線も強くなっている。

■ ■

かっこいいです。

勇気を出して

「赤ちゃん、少し預かりますから食べて」

と言ってみた。

「いいんですか」。

情景が目に浮かぶようです。

若いお母さんがどんなに嬉しかったことか。

■ ■

「助かりました。

私も泣きたいほど困っていました。

2人での初めての外出で、

助けてくださる方がいるなんて。

また出かける勇気が出ました」

と深々と頭を下げてくれた。

若いお母さんも素直な方です。

■ ■

こんな風景が、

そこら中で見られるようになったら、

悲惨な乳幼児の虐待も減るのでは?

…とちょっと考えました。

子育ては大変です。

でも一生で一番かわいい時期です。

新米お母さん、がんばって

私も応援しています。

医学講座

医者を出身大学で選ばない

昨日の院長日記、

医師国家試験合格発表2016の続きです。

毎年3月になると、

予備校の広告が目に付きます。

入試で

【最難関】

と言われているのは、

東大(理Ⅲ)

京大(医)

慶応(医)です。

入試の難易度と医師国家試験合格率は相関しません。

国家試験合格率といいお医者さんかどうかも関係ありません。

■ ■

東大出身の先生が悪いというのではありません。

私が卒業した札幌医大は、

北海道が設立した北海道女子医専が前身です。

今も公立大学法人です。

全国の国公立大学医学部の中では、

もっとも偏差値が低い大学でした。

私が入学した1974年は、

医師国家試験合格率が全国最低の60%台でした。

■ ■

一般の人が知っている大学のランクは、

予備校の広告に出てくる有名大学です。

北海道だと、

北大(医)が最難関です。

でもちょっと考えてください。

最難関の大学を出たら、

そのお医者さんが、

♡名医で♡

♡腕が良くて♡

♡優しい♡

…とは限りません。

■ ■

中学や高校の同級生を思い出してください。

有名大学に行った○○君

頭は良かったけどぉ~

変わってたなぁ~

クラスの行事には参加しなかったなぁ~

掃除当番もさぼってたなぁ~

…というような医者もいます。

偏差値の低い私大医学部だから、

悪いお医者さんではありません。

■ ■

私は形成外科医を35年以上しています。

毎年学会に出席して勉強しています。

日本形成外科学会に出席して思うことは、

入試の難易度と、

いい手術をしている大学かどうか?は、

まったく関係ないということです。

特に広告に大きく派手に出身大学を書いている先生は、

【要注意】です。

■ ■

お医者さんを選ぶのは難しいです。

理想の彼を選ぶのと同じです。

なかなか理想の彼も見つからないし、

理想のお医者さんも見つかりません。

私のような偏屈でがんこな医者でも、

頼っていらしてくださるのはありがたいことです。

還暦を過ぎてもがんばっている理由です。

お医者さんを出身大学で選ばないでください。

18歳の時に勉強ができただけです。

医学講座

医師国家試験合格発表2016

平成28年3月21日に届いた、日経メディカル(電子版)の記事です。

今年の医師国家試験、合格率は91.5%

厚生労働省は2016年3月18日14時、第110回医師国家試験(2016年2月6~8日実施)の合格発表を行った。

今回の受験者数は9434人(前回は9057人)で、合格者数は8630人(同8258人)。合格率は91.5%(同91.2%)と昨年を上回った。受験者のうち、新卒者は8660人で、合格率は94.3%(前回は94.5%)だった。合格者のうち、男性は5802人(合格率90.7%)、女性は2828人(合格率93.2%)だった。

厚生労働省の講堂で行われた合格発表会場には、受験者や家族が訪れた。なかでも複数人で連れ立って訪れる受験者の姿が目立った。14時の発表とともに、開始前方の長机に置かれた閲覧用合格者番号リストで合否を確認した。合否は厚生労働省のWebサイトでも確認できる。

大学別の合格率は、下ページに表で掲載している。

今回の合格基準は、一般問題を1問1点、臨床実地問題を1問3点としたとき、(1)必修問題については200点中160点以上(ただし、必修問題の一部を採点から除外された受験者は、必修問題の得点について総点数の80%以上とする)、(2)必修問題を除いた一般問題および臨床実地問題については、一般問題が199点中125点以上、臨床実地問題が594点中388点以上、(3)禁忌肢の選択数が3問以下――とされた。

(以上、日経メディカル【電子版】より引用)

(以上、日経メディカル【電子版】より引用)

■ ■

医師国家試験は過酷です。

知識の詰込記憶力テストと言っても過言ではありません。

とにかく、

約半年くらいの間は、

寝る時間も惜しんで、

国家試験問題のことばかり考えていないと、

受からない試験です。

出題委員の教授でも、

全問正解できる先生はいないと思います。

■ ■

ここで注目していただきたいのが、

大学別合格率です。

大学受験の偏差値の順番と、

医師国家試験合格率には相関がありません。

俺、頭悪いから、

国家試験無理ということはありません。

寝ないで勉強する根性があれば受かります。

■ ■

もう一つ、

人生の先輩としてこっそり教えます。

国家試験に落ちても、

♡立派な先生♡になっている医師がたくさんいます。

国家試験に落ちて再受験して、

医学部の教授になった先生も、

病院長になった先生もいます。

決して諦めないことです。

■ ■

北海道では、

入学試験の難易度は、

①北大医学部

②札幌医大

③旭川医大

この順番です。

国家試験合格率は、

①札幌医大96.2%

②旭川医大91.4%

③北大医学部90.4%

ちなみに

東大医学部89.3%

慶応医学部93.8%

自治医大99.1%

人生なんてこんなもんです。

医学講座

介護保険を使う_⑨入居率や運営会社にも注意

平成28年3月21日、朝日新聞朝刊の記事です。

介護保険を使う_⑨入居率や運営会社にも注意

大手損害保険会社など、異業種から介護事業への本格参入が相次いでいます。老人ホームの運営会社がかわると、入居者にも影響はあるのでしょうか。

有料老人ホームは、運営会社の経営が傾いても、事業の引き受け手が現れれば入居者が追い出されることはありません。2009年に解散した介護大手のコムスンのことを覚えている方は多いと思います。不正で厚生労働省の処分を受けて経営危機に陥りましたが、約3ヵ月かけて引き受け手が決まりました。

今回、川崎市の老人ホームなどで問題が発覚したメッセージ(岡山市)は、「アミーユ」などのブランドで有料老人ホームを全国的に展開し、ジャスダックに上場していましたが、損保ジャパン日本興亜ホールディングス(HD)の子会社になりました。損保ジャパン日本興亜HDは昨年12月に、居酒屋チェーン大手ワタミの介護事業子会社も買収しており、介護事業のグループ売上高でベネッセHDを抜き、首位のニチイ学館に次ぐ第2位になりました。

介護保険が始まって16年が経ち、異業種からの参入が相次いでいます。老人ホームをゼロから始めるのは大変です。職員を集めなければならないし、老人ホームを造ってもすぐには満室になりません。その点、すでに運営が軌道に乗っている老人ホームをそのまま買い取れば、参入企業にとっては効率的です。

横浜市のある老人ホームの場合、私が知っているだけでも、運営会社が4回かわっています。最初は10年ほど前、事業に成功したIT企業が新規事業として始めましたが入居者が集まらず、米国資本に売り渡しました。しかし、1年もたずに撤退し、3社目は経営破綻(はたん)して、これを引き継いだ4社目から昨年12月、大手の手に渡りました。

このように、運営会社の間で転々とすることは珍しくありません。有料老人ホームは単なる賃貸物件ではなく、入居者が使う介護保険のサービスでも収益が上がります。入居者あっての事業なので、入居者がないがしろにされることは基本的にありません。

ただ、心配なのは入居率が低い施設です。長野県で2014年に有料老人ホームを運営する会社が民事再生法の適用を申請し、経営破綻しました。入居者が少ない状態が続き、立ちゆかなくなったということです。入居率が低い有料老人ホームは次の引き受け手が現れない結果になることがあります。そういう経営が苦しい会社は、入居時に預けた一時金もすべては戻らないおそれもあります。

最近は、多額の投資をして建物を造っても、介護職員を集めることができずに、オープンを延期したり、オープンしても一部だったりする施設もあります。そうなると、とたんに経営は厳しくなります。老人ホームを選ぶ時には、計画通りに入居者を集めることができているか、職員が足りているかにも注意する必要があるのです。

また、最近増えているサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)でも、昨年秋、三重県で運営会社が突然廃業し、入居者が転居する事態になりました。2011年に制度ができたサ高住は建設に補助金が出るなどの優遇があって急増していますが、入居者確保が追いついていない面があります。入居状況や運営会社の経営状態は確認が必要です。(全10回)

(「介護情報館」館長 中村寿美子)

(以上、朝日新聞より引用)

■ ■

介護保険を使うシリーズも9回目です。

いろいろと勉強させてもらいました。

運営会社に注意はまったく同感です。

美容外科業界も同じです。

高額のレーザー脱毛を契約したのに、

突然閉院された例もあります。

レーシック専門の眼科がいつの間にか閉院しました。

■ ■

私は自分でクリニックをはじめてから、

ちょっと変わった見方をするようになりました。

今はネットで簡単に求人情報が検索できます。

ハローワークの情報もネットで検索できます。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の求人もわかります。

働く人の時給を見ます。

時給800円では、

正直なところなかなか人が集まりません。

■ ■

いい人に、

長く働いていただくのは大変です。

私たちのように、

医療サービス

介護サービス

…を提供する事業者は、

♡人が命♡

♡従業員が命♡です。

人生の最期を迎える施設で、

運営する会社が民事再生法の適用を申請し経営破綻は、

ちょっと悲しすぎます。

冥土の土産にもなりません。

気をつけたいと思います。